国立銀行は、銀行の背後にいる大企業の「影」を制限するために、株主グループに対する株式所有と融資の比率を厳しくしたいと考えています。

国会は今日の午後、相互所有の問題に対処するための多くの規制案を含む改正信用機関法について議論すると予想される。

相互所有とは、ある銀行が別の銀行の株式を保有する現象であり、多くの専門家によると、ベトナムでは依然として苦痛な状況となっている。国会議員らによると、銀行の相互所有は、投資のための借り入れや相互資本の拠出(直接または子会社や孫会社を通じて間接的に)を通じて実質資本を増やすなど、いくつかのリスクを増大させるという。もう一つの結果は、大株主や関連当事者による買収や支配のリスクです。親銀行、子会社、関連会社が共同で事業に投資し、商業銀行の事業活動を支配する株式を所有することになります。

改正信用機関法の起草に当たっての重要な目標の一つは、株主や関係者のグループによる信用機関の操作を制限することである。したがって、信用機関に関する法律案(改正版)では、銀行の運営に影響を及ぼす株主グループの操作や状況を制限するために多くの規制が追加されています。

国会代表者に送付された説明と受諾報告書によれば、個人株主の株式所有比率は現行の5%に維持されることが提案されている。機関投資家の保有制限(当該機関投資家が間接的に保有する株式数を含む)が15%から5%に引き下げられます。株主及び関係者の割合を20%から11%に削減しました。

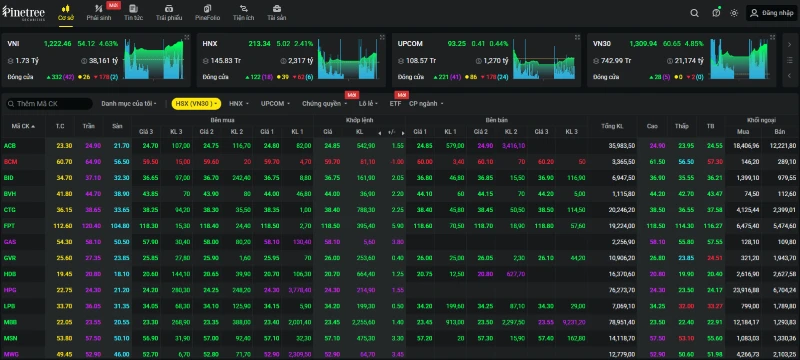

| 銀行の最大所有比率 | 現行法 | 改正法案 |

| 個人株主 | 5% | 5% |

| 株主および関係者 | 20% | 15% |

| 機関投資家(間接所有を含む) | 15% | 10% |

経営管理における支配の制限については、この法案では、銀行の権力者が介入して支配し、支配する個人や組織のグループに利益をもたらす方向に信用機関の決定を変更することを制限するために、信用機関での役職に就くことを許可せず、同じ役職に就くこともできないケースについてより厳しい規制を設けています。

さらに、法案草案では、信用機関の経営者や幹部の関係者に関する情報を公表する義務や、信用機関の定款資本の1%以上を保有する株主に関する情報を公表する義務も追加されている。

管理庁は、銀行の株主グループの持分比率を制限するほか、顧客および関係者に対する与信限度額の管理を厳格化し、顧客グループへの与信の集中を制限する計画だ。ただ、顧客や関係者への与信限度額の引き下げ計画は、銀行業務への突発的な影響を避けるため、ロードマップに沿って実施される。

そこで、草案では、影響を最小限に抑えるため、5年以内に段階的に信用限度額を顧客資本の10%、顧客と関係者の資本の15%まで引き下げるロードマップを定めている。非銀行系信用機関におけるこの利率はそれぞれ 15% と 25% です。

限度額を超えて融資をする場合においては、限度額の承認を申請するための条件及び書類等については、内閣総理大臣が定める。銀行の限度額を超えて付与される信用総額は、その銀行の自己資本の 4 倍を超えないものとします。

商業銀行での取引。写真:タン・トゥン

グエン・ティ・ホン知事は、9月中旬の国会常任委員会の会議で、相互所有に対処する解決策について語り、この問題を徹底的に扱う規制を待っていたら「決して実現しないだろう」と認めた。彼女は、株式持ち合いの規制を「強化」することは、システムの安全性を確保し、リスクを管理するのに役立つだろうが、株式市場や経済の市場規制に影響を及ぼすだろうと述べた。

銀行の株式を保有したり資本を借り入れている個人や組織の割合を簡単に数え、監視することができます。しかし、経営権を握っている真の所有者が、自分の名義で株式を売買するよう誰かに依頼したり、雇ったり、あるいは資金を借りるために「ゴースト」企業を設立したりすると、記録に載らない。

例えば、サイゴン銀行(SCB)に対する捜査機関(公安省)の最新の結論によれば、記録にはチュオン・マイ・ラン氏が定款資本の4.98%を保有していることしか記載されていない。しかし実際には、チュオン・ミ・ラン氏は2022年10月現在、27の法人および個人を通じてこの銀行の株式の91%以上を所有している。2012年から2022年にかけて、SCBの未払い融資の90%以上が、設立された数千の「ゴースト」会社を通じてラン氏のグループに流れた。

「信用機関に関する法案もこれを調整の重要な内容として考えている」と洪氏は語った。個人や企業の持ち株比率の管理も難しく、「故意に他人が名義を乗っ取っている場合は対応できない」という。これには捜査機関が関与しなければなりません。

そのため、国立銀行は、これを徹底的に扱うための規制を設けることは難しいが、改正された信用機関法の内容や、人口、企業登録に関する国家データの接続、関連する国家管理機関、検査、調査、監査機関の調整などの他の解決策を含めて、包括的に取り組む必要があると評価している。

法案草案では、銀行業務を操作する株式相互所有の削減に加え、信用機関への早期介入措置についても言及している。国会常任委員会は、法案の受理と完成の過程で、信用機関に対する早期介入、特別管理、特別融資などに関する規定は、依然として意見の相違が多い規定だと明らかにした。

法案草案に盛り込まれた早期介入規制は依然として緩慢であり、慎重に検討し、改正する必要があるとの意見もある。そのため、それを受けて法案は早期介入の方向へ修正されました。具体的には、信用機関や外国銀行支店の定款資本、付与資本、準備金の価値の15%を超える損失が累積した場合、管理機関が介入する計画を立てることになります。

特別融資に関しては、法案は、預金保険機関から特別に借り入れが認められている銀行、預金保険機関に特別融資を行っている他の銀行、国立銀行に関する規制を削除します。代わりに、銀行は法律で定められたとおり、他の組織から具体的に借り入れることが許可されています。

内閣総理大臣は、制度の安全性を確保するために特別な場合に国の資源を間接的に使用するケースであるため、特別管理銀行に対して年利0%の特別融資を決定する権限を有します。

クイン・トラン - アン・ミン

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)