ベトナム人に馴染みのある鯉、ハクレン、ススキなどの魚も薬として使えます。

鯉は、薬名がLy Nguで、池や湖、低地の畑でよく養殖されます。この淡水魚には、オメガ3脂肪酸、鉄、カルシウム、マンガン、ビタミンA、B、コラーゲンなどの栄養素が豊富に含まれています。

東洋医学によれば、鯉には甘味、中性、利尿作用、ガスの減少、腫れの軽減、妊娠の安定、授乳の促進、咳や喘息の軽減などの効果があると言われています。魚の鱗は穏やかで止血効果があります。魚の胆汁は苦くて冷たく、無毒で、瘀血を解消する効果があり、目に良いです。鯉は体に害がないので、高齢者や病人でも食べられ、体に多くの栄養素を供給します。

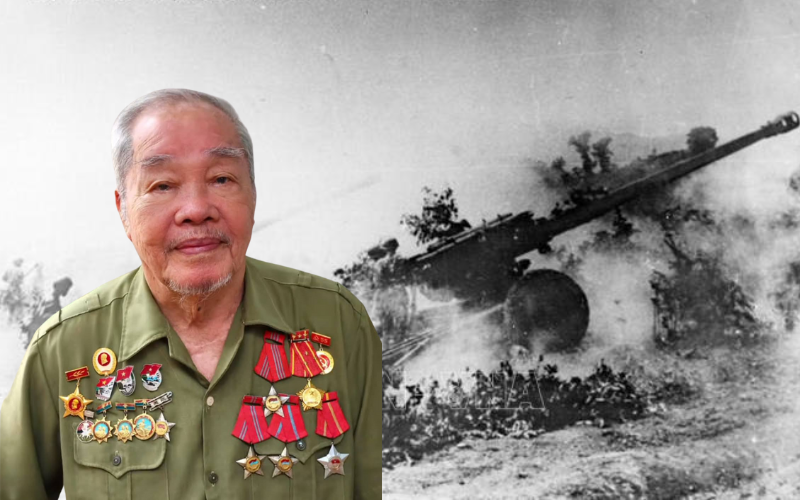

魚の種類によっては薬として使うこともできます。イラスト写真:FOA

ソウギョはギンコイとも呼ばれ、主に肉用に湖や池、川で飼育されるコイやソウギョが含まれます。ソウギョの胆汁は古くから使われてきた薬です。 Tue Tinh のNam Duoc Than Hieu 氏によると、ソウギョの胆汁は喉の詰まりや目のかすみを治療するそうです。外部で使用されることが多く、内部で使用されることはほとんどありません。

ド・タット・ロイ教授は、 『ベトナムの薬草とハーブ』という本の中で、ソウギョの胆汁を勝手に使用しないよう勧めています。実際、生の蜂蜜やアルコールに浸した蜂蜜を食べて入院した例もあります。中毒症状は、腹痛、下痢、嘔吐など、すぐに(使用後 1 ~ 2 時間)現れます。すぐに治療しないと、患者は急性腎不全や昏睡に陥る可能性があります。

鯉としても知られるフナには、カルシウム、リン、ビタミン B1 などの多くの栄養素とミネラルが含まれています。フナは、長期の病気、体の衰弱、虚弱、血気不足、食欲不振、胸焼け、脾臓の衰弱、浮腫、排尿困難などの症状がある方におすすめです。

ドジョウはドゥングとも呼ばれ、泥の中に生息し、滑りやすいです。東洋医学によれば、この種の魚は甘味があり、性質は中性で、毒性はない。魚には、風邪を治し、利尿作用があり、糖尿病を治し、酔いを覚まし、陽を強め、気を補う作用があります。

ドジョウは栄養価が高いことから、水人参とも呼ばれています。魚肉100gには、タンパク質16.9g、脂質2g、糖質3.2g、カルシウム16.9mg、鉄3.2mg、リン27mg、その他のビタミンが含まれています。

現代医学では、ドジョウは栄養価が高く、抵抗力を高め、血液循環を改善し、消化酵素を増加させ、喘息や結核など活力の低下を引き起こす病気の治療に効果があると考えられています。

ソウギョはフォングという薬名があり、味は甘く、性質は温かく、滑りがよく、脳や骨髄を養い、肺を潤し、脾臓や胃に効く効果があります。古代の医学書には、ギンザケの肉には食欲を増進し、ガスを減らし、五臓六腑の調子を整え、血管の損傷を防ぎ、肝臓を養い、目を明るくする効果があると記されています。ソウギョを定期的に食べる高齢者は、頭痛、記憶障害、咳、喘息を予防することができます。

ただし、ニキビのある人はギンザケを食べるのは避けるべきです。ソウギョには肝吸虫の幼虫がいる可能性が高いので、生の魚や加熱不十分な魚は食べないでください。

[広告2]

出典: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/top-5-loai-ca-binh-dan-ngoai-cho-co-tac-dung-chua-benh-172241111145157882.htm

コメント (0)