誰が次期米国大統領になろうとも、ワシントンの対北朝鮮政策に大きな影響を与えるだろうし、日米韓同盟は拡大し続けるだろう。

|

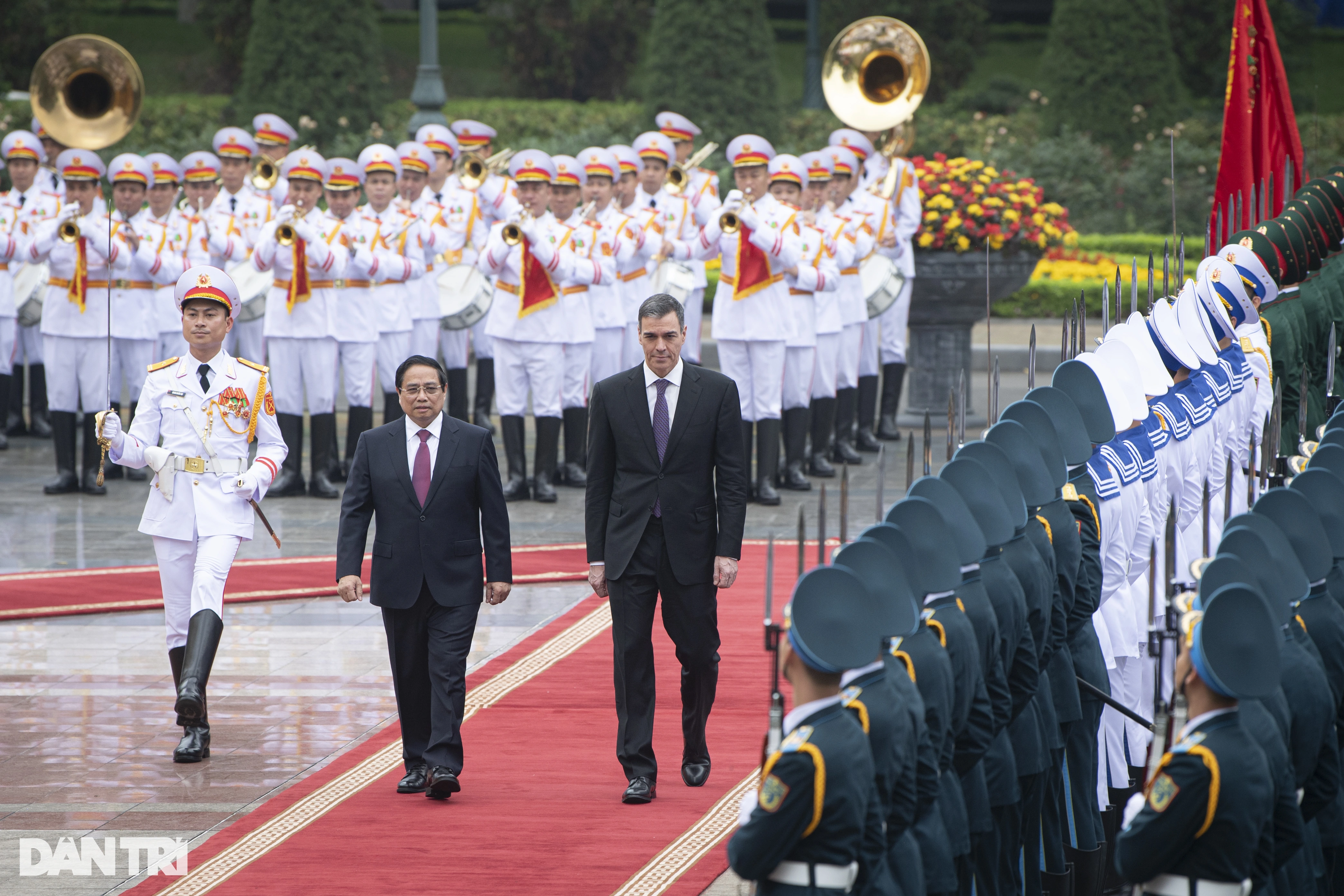

| 米国の次期大統領が誰になるかは、ワシントンの北東アジア地域政策にも一定の影響を及ぼすだろう。 (出典:ロイター)。 |

わずか2か月余りで、アメリカは新たなリーダーに出会うことになる。現副大統領のカマラ・ハリスか、前大統領のドナルド・トランプだ。東京からソウル、平壌に至るまでのアナリストたちは、この予測不可能な競争が地域に及ぼす影響を予測するため、注視している。

異なる性格

激しく議論されている問題の一つは、トランプ氏とハリス氏が大統領になった場合、彼らの内閣に誰が選ばれるかということだ。トランプ氏にとって、彼が任命する可能性のある人物、特に国家安全保障問題担当大統領補佐官、国務長官、米国通商代表部などの役職は、ワシントンの外交政策に大きな影響を与えることになる。

「アメリカ第一主義」の精神で保守的な傾向をはっきりと示す有力候補数名がトランプ氏の注目を集めているかもしれない。例えば、元通商代表のロバート・ライトハイザー氏(財務長官候補)は、貿易相手国とのアメリカの「均衡貿易」政策(NAFTAの再交渉、中国への関税賦課、新しい判事の任命阻止によるWTO上級委員会の凍結)を主張していた。国家安全保障担当大統領補佐官には、トランプ政権下で国防次官補を務めたエルブリッジ・コルビー氏など、中国との競争を優先する可能性が高い候補者も選ばれる可能性がある。

当選すれば、トランプ氏の型破りで予測不可能なリーダーシップスタイルが、同盟国や北朝鮮問題に対する米国のアプローチに影響を及ぼす可能性がある。さらに、大統領としての最後の任期中に「遺産」や外交上の足跡を残したいという前大統領の願望は、平和プログラムや重要な二国間協定に向けたより大きな推進力を生み出す可能性がある。

逆に、ハリス氏が女性としてホワイトハウスのオーナーになった場合、慎重な「集団指導」スタイルで、国際同盟の維持、国際規範や法律の保護、多国間協力の促進を優先するなど、民主党の外交政策を堅持する傾向にあるだろう。

ハリス氏はキャリアの大半を司法の分野で過ごしてきたため、外交政策の経験は限られているかもしれない。ジョー・バイデン副大統領としてのハリス氏の外交政策への影響はごくわずかだ。この現実により、カマラ氏は顧問に頼らざるを得なくなる可能性が高く、顧問の多くは伝統的なアプローチを取っている。

ハリス氏はバイデン氏の下で大半の職員を留任させ、現在の個人顧問を任命するとみられる。ハリス氏の現在の国家安全保障顧問であるフィリップ・ゴードン氏とレベッカ・リスナー氏は「伝統主義者」と「国際主義者」とみなされているため、外交に対する彼らのアプローチは、おそらく歴代の民主党大統領のアプローチを踏襲するだろう。

外部から見れば、中国の役割は今後もホワイトハウスの計算に必ず考慮されるだろう。米国とその同盟国が中国の影響力拡大に対抗しようとする中、これは日米韓同盟を結びつける要因の一つとなるだろう。さらに、北朝鮮の核計画と軍事活動も、米国大統領の北東アジア地域政策立案において無視できない要素である。特に、岸田文雄首相と尹錫悦大統領の下で改善された日韓関係の文脈において、特に北朝鮮という共通の安全保障上の懸念に対処するという目標を掲げていることから、日米韓3国間の緊密化を促進することにも役立つ可能性がある。

北朝鮮問題

トランプ氏は当選すれば、朝鮮半島の非核化問題を完全に解決する初の米国大統領になることを望み、北朝鮮の金正恩委員長との個人的な関係を推進する可能性が高い。しかし、ドナルド・トランプ氏のこの野望が現実になる可能性は低い。トランプ氏は非核化に向けた宣言や北朝鮮による核弾頭実験やミサイル発射の停止など象徴的な合意に達する可能性はあるが、北朝鮮に核兵器を放棄させる可能性は低い。

一方、ハリス氏は北朝鮮の核開発に対するバイデン政権の強硬姿勢を維持し、この問題に対処するために同盟国である韓国や日本、地域および国際フォーラムとの協力を優先するとみられる。ハリス氏は米朝交渉を再開する可能性もあるが、平壌が具体的な約束をしない限り、金正恩委員長との直接首脳会談にはならないだろう。

ハリス氏は朝鮮半島での経験不足を克服するため、非核化問題で具体的な成果を上げるために米国外交官に北朝鮮と協力する権限を与える可能性が高い。さらに、ハリス氏は北朝鮮国民の生活向上を支援するため、平壌に対する経済制裁の緩和も検討する可能性があり、その見返りとして北朝鮮は非核化プロセスにおいて「検証可能な」行動を取らなければならない。これは、ハリス氏が米国外交問題評議会とのインタビューを含め、以前にも発言したことから十分に根拠のあるものだ。 2019年に。

|

| 2023年8月18日、ワシントン州キャンプ・デービッドにて、韓国の尹錫悦大統領、米国のジョー・バイデン大統領、日本の岸田文雄首相が会談した。(出典:ロイター) |

日米韓関係

トランプ氏は「アメリカ第一主義」を掲げ、韓国と日本に安全保障上の負担を増やし、防衛力を向上させるよう圧力をかけ、地域の安全保障体制においてより積極的な役割を果たすことができる。これは目に見えない形で日本と韓国の二国間協力を推進する動機を高め、両国間の関係改善の継続に貢献している。

さらに、日本と韓国はともに米国に対して最大級の貿易黒字を抱えているため、両国はトランプ大統領の「標的」になる可能性がある。トランプ氏は、貿易収支を米国に有利にするために、韓国とのFTAの再交渉を求めるかもしれない。

ABCニュースの統計によると、ハリス氏の副大統領在任期間中の17回の海外旅行のうち4回は東アジアだった。彼女は日本、韓国、朝鮮半島非武装地帯を含むこの地域の7か国を訪問した。これらの訪問中、ワシントンは、ソウルと東京の関係を修復するとともに、地域の安全保障の安定を確保するという同盟国へのコミットメントを再確認した。

ハリス氏が当選すれば、日米韓関係は、日米と韓の二国間同盟をさらに強化し、北東アジア地域の懸念に対処するために三国間協力を推進するという流れが続く可能性が高い。ハリス氏はトランプ氏とは異なり、東京やソウルとの二国間関係において「取引」的なアプローチを避け、地域の安全保障問題に対処し、「自由で開かれた」インド太平洋地域を維持するために軍事協力を強化するとみられる。

今のところ、米国は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)に参加する意向はないが、ハリス氏が当選すれば、同地域における米国の経済的影響力を高めるために日本や韓国との貿易関係を強化する可能性がある。

トランプ氏とハリス氏のどちらが当選しても、米国はバイデン政権のグループ・サブ多国間協力メカニズムを維持し、推進していく。ロイター通信によると、選挙運動中、トランプ氏の顧問らはソウルと東京に対し、前大統領が米日韓関係強化の取り組みを支持するというメッセージを伝えた。一方、ハリス氏の選挙陣営は、同盟国との協力を活用して地域における中国の影響力を抑制するとのシグナルも送った。

トランプ政権と次期ハリス政権のもう一つの共通点は、テクノロジー分野における中国への厳しい輸出規制と、同盟国に同様の制限政策の実施を求めることだと言われている。そこから、チップ4の「同盟」はどちらの場合も新たな命を吹き込まれる可能性がある。しかし、トランプ氏の保護主義政策はこの協力メカニズムにとってマイナス要因となる可能性が高い。

つまり、今年の米国大統領選挙は、米国のみならず、北東アジアの安全保障体制や国際関係にも大きな影響を及ぼすことになる。どの候補者がホワイトハウスの所有者になるかに関係なく、ますます複雑で不安定になる地政学的状況の中で、この地域には新たな課題と機会が生まれることになるだろう。

![[写真] クチトンネル訪問 - 英雄的な地下の偉業](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/8/06cb489403514b878768dd7262daba0b)

コメント (0)