1972 年 12 月 24 日、ジュリアーネ・ケプケは飛行機の窓から暗い雲を眺めていたが、彼女の人生最大の悲劇がこれから始まろうとしていることには気づいていなかった。

1972年のクリスマスの日に、17歳のジュリアン・ケプケさんはペルーの航空会社ランサ航空508便の窓側19F席に座っていた。ロッキードL-188Aエレクトラは、ペルーのリマからプカルバへ92人を乗せて飛んでいた。着陸まで残り約20分となったところで、飛行機が揺れ始め、スーツケースやクリスマスの箱が落ちた。

雷が飛行機の右翼に落ちて墜落した。数十人の叫び声の中で、ケプケさんは隣の席から母親が「もう終わったのよ!」と言うのを聞いた。その後、飛行機は粉々に砕け散った。

「母はもう私と一緒におらず、私はもう飛行機に乗っていませんでした。私はまだシートベルトを締めていましたが、一人ぼっちでした。3,000メートル以上の高さから自由落下したのです」とケプケさんは回想録『空から落ちたとき』に書いている。

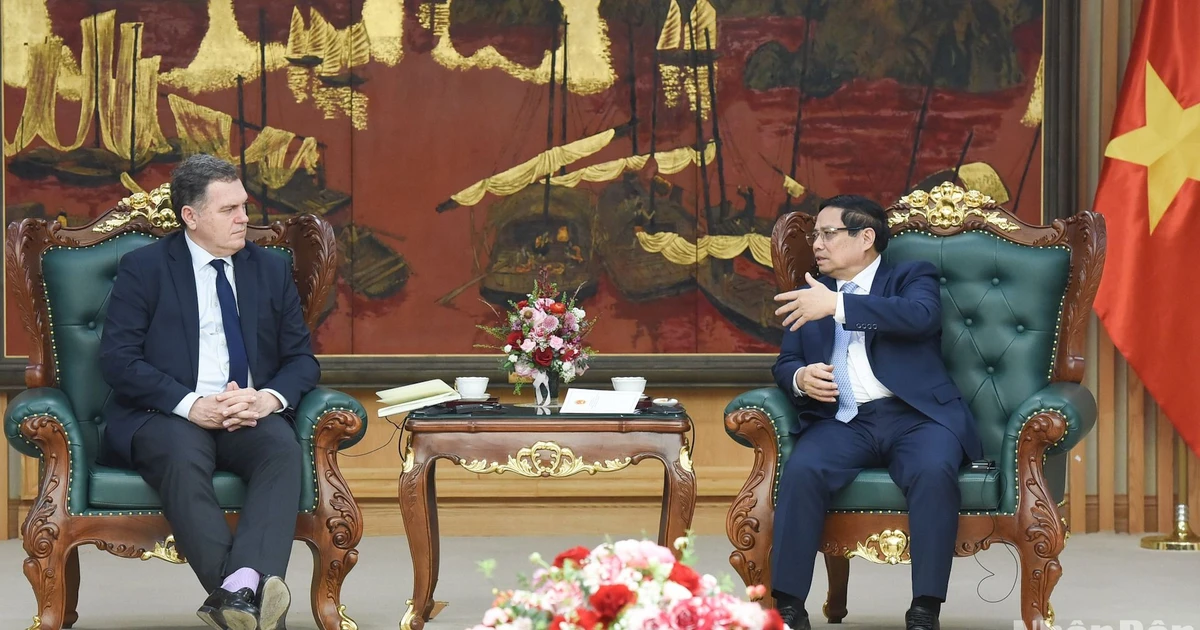

ユリアネ・ケプケが1998年の飛行機墜落現場を再訪。写真:ドイツ・キネマテック

17歳の少女は奇跡的に事故から生き延びた。しかし、それはほんの始まりに過ぎませんでした。 508便の唯一の生存者であるケプケさんは、先住民の漁師に発見されるまでアマゾンのジャングルで11日間を過ごした。 50年以上経った今、ケプケさんの物語は、5月1日に飛行機が墜落した後、アマゾンの熱帯雨林で40日間生き延びたコロンビアの4人の子供たちの事件との類似性から、思い出されている。

1歳から13歳までの子供4人が、母親を含む大人3人が死亡した飛行機事故で生き残った。親族によると、ウイトト先住民族に属する子どもたちは、飛行機で持ち込んだキャッサバ粉と森で採った果物を食べたという。雨が降ると木の根の中に避難します。

コロンビアのアマゾン先住民組織は、子どもたちが生き延びたのは、先住民が幼いころから培ってきた「自然の生息地に関する知識と関係」のおかげだと述べた。

ケプケもまた、自然と密接に結びついた生活の中で育ちました。彼女の父親ハンス・ヴィルヘルムは動物学者であり、母親マリアは鳥類学者でした。二人はドイツのキール大学で出会った。二人は「未発見の生物多様性」を持つ国を求めてペルーへ旅し、リマで結婚した。

彼らは、オウム、羊、そしてマリアが救助した多くの負傷した鳥などの動物でいっぱいの家で一人娘を育てました。

彼らは何年もの間、アマゾンの熱帯雨林の奥深くにある、在来の鳥にちなんで名付けられたパングアナと呼ばれる自前の研究施設で暮らしていた。ケプケは子供の頃からジャングルを愛し、動植物について学んでいた。ケプケは後に回想録の中で「ジャングルの学校に通っていた」と書いている。

1972年の運命的な飛行で、ケプケと母親は高校卒業後、父親と一緒にクリスマスを祝うために帰宅する途中だった。飛行機は遅れましたが、その後はスムーズに出発しました。しかし、暗雲が現れ、悲劇が迫っていることを告げていた。

ケプケさんの母親は心配そうに空を見上げ、「全てがうまくいくといいのですが」と言った。すると、飛行機の翼に雷が落ちた。 「次に気がついたときには、私はもう機内にいませんでした。私は機外にいて、空中を飛んでいました。私が飛行機から降りたのではなく、飛行機が私を置き去りにしたのです」と彼女は語った。

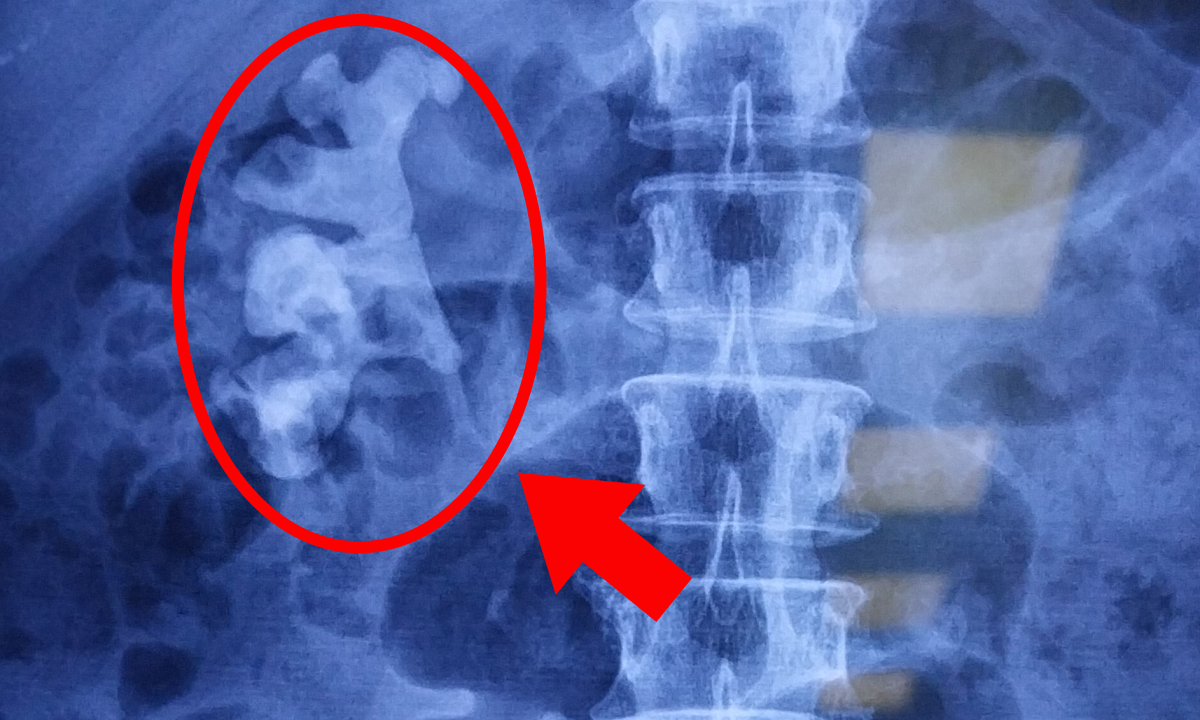

落下中、ケプケ氏は翌朝森の中で目を覚ます前に、ブロッコリーのように密集した木々のてっぺんしか見ることができませんでした。ノースリーブのドレスは破れ、メガネとサンダルはなくなっていました。

ケプケさんは気絶し、鎖骨を骨折し、体には数カ所深い切り傷を負った。ケプケは後に回想録の中で、その森が「私の命を救ってくれた」と記した。木の葉が3,000メートル以上の高さからの落下の衝撃を和らげてくれました。

目覚めた後、ケプケさんは母親を探したが、誰も見つけられなかった。ケプケは自分が一人ぼっちだと気づいた。彼女は父親から教わった知識を活用しました。森で道に迷ったら、水を見つけて流れをたどると、より大きな水源にたどり着くという知識です。水を探すために、ケプケさんはヘビ、蚊、サル、カエルがうようよいるアマゾンのジャングルを一人で歩いた。

「私はジャングルを怖がったことは一度もありません」と彼女は言った。

1973年、ペルーの病院で父親の介護を受けるケプケさん。写真: Instagram/Juliane Koepcke

旅の途中で彼女は、飛行機の座席に死体が並べられたという恐ろしい光景を目にした。その瞬間、「足が麻痺した」とケプケさんは語った。

ケプケ氏は、自分の母親もそのうちの一人かもしれないと考えている。ケプケさんは棒で遺体に触れ、女性が足の爪にマニキュアを塗っていたのに対し、母親は塗っていなかったことに気づいた。 「すぐにほっとしたが、その後その考えを恥ずかしく思った」とケプケ氏は語った。

10日目には、ケプケは疲労困憊状態に陥っていた。時々、救助飛行機の音が聞こえたが、自分が密林の下にいることを救助飛行機に知らせる方法がなかった。ケプケさんは墜落現場で見つけたキャンディー一袋しか持っていなかったため、餓死してしまうのではないかと心配した。

その日の午後、彼女はボートを見て幻覚を見ているのだと思った。彼女はそれに触れたとき、それが本物だと分かりました。近くの小道は小屋に続いており、その外にはエンジンとガソリン缶が置いてあります。

「右腕に開いた傷がありました。ハエが卵を産みつけ、1センチくらいのウジ虫がいました。私の犬も同じような感染症にかかっていて、父が傷口に灯油をかけたのを覚えています。私も傷口にガソリンをかけ、ウジ虫を30匹ほど取り出しました。」

11日目、ケプケさんは小屋で待っていると、数人の男たちの声が聞こえ、救助されるだろうと悟った。 「あの瞬間はまるで天使の声を聞いているようだった」とケプケ氏は語った。

それは小屋に戻る地元の漁師たちでした。彼らはケプケさんに応急処置と食事を与え、彼女を人口密集地域に連れて行った。ケプケさんはヘリコプターで病院に搬送された。

その後すぐに、ケプケは父親と再会した。 1973年1月12日、彼女の母親の遺体が発見された。

2014年10月、ペルーのリマにいるケプケ氏。写真: AFP

ケプケはケイル大学で研究を続け、博士号を取得し、コウモリに関する博士論文を書くためにパングアナに戻った。 2000年に父親が亡くなった後、彼女は研究所の所長に就任した。

結婚して新しい生活を始めた後も、事故の記憶は何十年も彼女の心に刻み込まれていた。

「もちろん、私は何年も悪夢にうなされました。母や他の人たちの死の痛みが何度も私を悩ませました。なぜ私だけが生きているのかと思いました」と現在68歳のケプケさんは語った。

タン・タム(ワシントン・ポスト、BBCによる)

[広告2]

ソースリンク

![[写真] 勝利飛行隊のパイロットたちに会いましょう](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/21/fd30103acbd744b89568ca707378d532)

コメント (0)