Dans un document de 18 pages publié le 26 mars, la Commission européenne (CE) a averti que la région était confrontée à une réalité nouvelle et risquée et a suggéré que les gens s'approvisionnent en produits essentiels pour s'assurer de pouvoir survivre pendant au moins 72 heures en cas de crise.

|

| La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'expriment lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'UE à Bruxelles, en Belgique, le 20 mars. (Source : AP) |

La recommandation de la Commission européenne est à la fois un avertissement sur la gravité de la situation sécuritaire en Europe et soulève également des questions sur les calculs derrière les récentes décisions du bloc, en particulier dans le contexte de signes de désescalade et de progrès dans les pourparlers de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine. L’Europe agit-elle davantage sur la base des émotions et des préjugés que sur la base des nouvelles réalités et de ses intérêts à long terme ?

Le sens caché derrière la nouvelle recommandation de l'UE

On peut dire que ce que propose la CE n’est pas entièrement nouveau car en juin 2024, l’Allemagne a également publié une « directive-cadre sur la défense globale », comprenant des instructions sur la conduite à tenir en cas de conflit en Europe. Cependant, les implications sont très nouvelles et contiennent de nombreux calculs de nature géopolitique de grande envergure.

Si l’on compare les recommandations allemandes de l’époque et les recommandations récentes de l’UE, on constate qu’elles fournissent toutes deux des conseils aux citoyens en cas de catastrophe d’urgence, mais le contexte dans lequel les recommandations sont données est très différent. Au moment où l’Allemagne a formulé cette recommandation, le conflit en Ukraine faisait rage, les combats dans les régions de Donetsk et de Louhansk atteignant leur paroxysme, ce qui a conduit de nombreuses personnes à parler du risque d’une escalade vers une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN et de la possibilité d’une troisième guerre mondiale avec l’utilisation d’armes nucléaires.

C’est pourquoi des recommandations comme celles faites à l’époque par le gouvernement allemand à son peuple étaient compréhensibles. Mais au contraire, la nouvelle recommandation de l'UE a eu lieu dans le contexte du changement de politique des États-Unis, promouvant activement une solution pour mettre fin à la guerre, les deux parties, la Russie et l'Ukraine, sont parvenues à un accord pour cesser d'attaquer les installations énergétiques de l'autre pendant 30 jours et réduire la confrontation en mer Noire. Dans ce nouveau contexte, une telle recommandation de l’UE pourrait avoir des implications et des calculs géopolitiques plus larges.

|

| Lors du sommet ukrainien à Paris (France) le 27 mars, les alliés européens ont déclaré que ce n'était pas le moment de lever les sanctions contre la Russie. (Source : AFP) |

En février 2025, le commissaire européen aux Affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré : « L’UE ne peut pas permettre à la Russie d’atteindre ses objectifs stratégiques en Ukraine, car cela créerait un précédent dangereux pour la sécurité européenne. » Cette déclaration montre que l’UE continue de façonner sa politique en fonction de sa perception de la menace russe plutôt que d’une évaluation réaliste de la situation. Selon une analyse du Carnegie Endowment for International Peace, la stratégie de la Russie en Ukraine a changé depuis décembre 2024, Moscou réduisant ses objectifs initiaux et se préparant à négocier en fonction des réalités du champ de bataille.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, membre de l'UE et de l'OTAN, a lui-même exprimé son inquiétude face aux recommandations de l'UE le 28 mars, affirmant que : « Actuellement, l'Europe n'est pas menacée par le risque d'une guerre extérieure et le conflit en Ukraine ne s'étendra pas à la Hongrie, à la Pologne ou aux États baltes, car aucun pays ne veut entrer en conflit avec un pays de l'OTAN. » L’Autriche, la Slovaquie et la Slovénie ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les nouvelles recommandations de l’UE pourraient accroître les tensions et provoquer une panique inutile au sein de la population.

M. Viktor Orban a également déclaré que « la recommandation ci-dessus pourrait viser une implication plus profonde de l'UE dans le conflit en Ukraine ». L’opinion ci-dessus n’est pas sans fondement car après que l’administration de Donald Trump a changé sa politique à l’égard du conflit en Ukraine, en réduisant l’aide militaire et les informations de renseignement à Kiev pour promouvoir le processus de paix, l’UE non seulement n’a pas réagi mais a également rapidement affirmé qu’elle poursuivrait les sanctions contre la Russie, soutiendrait fermement l’Ukraine et augmenterait la fourniture d’armes à ce pays.

Actions à haut risque

Tout d’abord, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, le plan de réarmement européen annoncé en février 2025 avec un budget prévisionnel de 800 milliards d’euros vise la Russie, bien que Moscou ait déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de menacer l’Europe. En effet, lors d'une rencontre avec des représentants diplomatiques européens à Moscou en novembre 2024, le président russe Vladimir Poutine a souligné : « La Russie est suffisamment grande et riche en ressources, nous n'avons aucune ambition territoriale en Europe. »

|

| Le président français Emmanuel Macron s'exprime après le sommet ukrainien à l'Élysée, le 27 mars. (Source : AFP) |

Selon une analyse de l’Institut international d’études stratégiques (IISS) publiée en janvier 2025, le plan de réarmement de l’Europe est lourd de risques. Premièrement, cela pourrait accroître les tensions et conduire à une nouvelle course aux armements en Europe, répétant le scénario de la guerre froide. Deuxièmement, alors que la croissance économique dans la zone euro devrait atteindre seulement 0,8 % en 2024 (selon Eurostat), des dépenses de défense excessives pourraient aggraver la situation budgétaire de nombreux États membres. Troisièmement, ce plan pourrait conduire l’Allemagne à devenir la première puissance militaire du continent, modifiant ainsi l’équilibre des pouvoirs et suscitant des inquiétudes chez ses voisins.

Vient ensuite l’initiative de créer une « Coalition des volontaires », proposée par Londres et Paris, pour envoyer des troupes en Ukraine afin de surveiller le cessez-le-feu potentiellement dangereux. Le 27 mars, la France a accueilli à Paris un sommet avec des représentants de plus de 30 pays, dont des membres de l'OTAN non membres de l'UE, pour réaffirmer leur engagement à soutenir l'Ukraine et à trouver des moyens de perfectionner ce concept. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la coalition n'opérerait qu'en cas de cessez-le-feu, mais n'a pas précisé s'il s'agirait d'une mission de maintien de la paix traditionnelle ou d'une intervention militaire.

Toutefois, selon les experts de la Brookings Institution américaine et du Chatham House Institute of International Affairs du Royaume-Uni, cette initiative présente de nombreux problèmes fondamentaux. Premièrement, il manque une base juridique solide car il n’existe aucune résolution du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant cette force. Ensuite, la frontière entre « surveillance du cessez-le-feu » et « intervention militaire » peut être floue, notamment en cas de violation du cessez-le-feu. Enfin, Moscou a déclaré depuis longtemps qu’il considérerait toute force étrangère présente sur le territoire ukrainien sans l’approbation russe comme une « cible militaire légitime », ce qui pourrait conduire à une dangereuse escalade des tensions.

En outre, l'UE a récemment pris de nombreuses autres mesures qui sont également déroutantes lorsqu'on les considère du point de vue des intérêts propres de l'Europe, dont les plus importantes sont les suivantes :

Premièrement, l’Allemagne a modifié sa législation pour permettre une augmentation des dépenses de défense sans être liée au plafond de la dette. Selon les chiffres du ministère allemand des Finances, les dépenses de défense du pays ont augmenté de 30 % en 2024-2025, pour atteindre un record de 85 milliards d'euros. Il s’agit d’un changement majeur dans la politique de défense allemande depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque Berlin avait dû maintenir une politique militaire restreinte. Cela soulève non seulement des inquiétudes quant à une « Allemagne militarisée », mais aussi des questions sur la viabilité financière, d’autant plus que l’économie allemande est confrontée à une récession.

|

| La Commission européenne a souligné la nécessité pour les citoyens de prendre des mesures proactives si l’Europe est en crise. (Source : Reuters) |

Deuxièmement, malgré sa dépendance à l’énergie russe et face à des prix de l’énergie 60 % plus élevés qu’avant la crise (données Eurostat), l’Allemagne a résolument refusé de rétablir le gazoduc Nord Stream 2, dans lequel elle avait investi et construit avec la Russie. Cette décision a contribué au déclin de la compétitivité de l’industrie allemande et a provoqué une baisse de la production industrielle de 3,2 % en 2024.

Troisièmement, la tendance au nucléaire en Europe constitue une évolution inquiétante et sans précédent. Non seulement la France a offert un « parapluie nucléaire » aux États membres de l’UE, mais le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment appelé sans détour à « rechercher des opportunités pour acquérir des armes nucléaires ». L’expansion du club nucléaire en Europe non seulement porte atteinte au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), mais pourrait également déclencher une nouvelle course aux armements nucléaires, mettant en danger la sécurité mondiale.

Les causes profondes de la politique de l'UE

Tout d’abord, en raison de la profonde méfiance entre les deux parties, l’UE veut empêcher l’expansion de l’influence russe en Europe de l’Est et dans l’ex-Union soviétique. Depuis lors, soutenir l’Ukraine est considéré par Bruxelles comme nécessaire pour fixer une limite aux ambitions de Moscou.

Deuxièmement, ce conflit offre à l’UE l’occasion d’affirmer son rôle d’acteur géopolitique indépendant, et pas seulement celui d’union économique. Surtout dans le contexte où les États-Unis, sous la présidence de Trump 2.0, tendent à se retirer de l’Alliance transatlantique et de leur rôle traditionnel de leader mondial, il est d’autant plus important pour l’UE de démontrer sa capacité à relever les défis de sécurité dans son « arrière-cour ».

Troisièmement, le fait de disposer d’une « menace extérieure » dans une situation difficile pourrait aider l’UE à renforcer son unité interne, qui a été mise à mal par les tendances populistes et intégrationnistes croissantes de ces dernières années.

La question est cependant de savoir si ces avantages valent le prix que l’Europe doit payer pour prolonger la confrontation avec la Russie ? Selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) et d’Eurostat, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a causé beaucoup de dommages à l’économie européenne. L'inflation dans la zone euro passe de 2,6 % avant le conflit à un pic de 10,6 % fin 2022, et reste à 3,8 % fin 2024, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE. Les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de 250 % au plus fort de la crise ; et même si elle s’est maintenant refroidie, elle est toujours 60 % plus élevée qu’avant la crise, ce qui exerce une pression énorme sur les ménages et les entreprises.

|

| Les dirigeants des pays européens et de l'UE lors d'une séance plénière lors du sommet ukrainien à Lancaster House à Londres, le 2 mars 2025. (Source : AFP) |

Quelles options stratégiques pour les relations UE-Russie ?

Sous « Trump 2.0 », les États-Unis ont fondamentalement changé leur politique à l’égard de la guerre en Ukraine et cela semble irréversible. Selon un rapport de Chatham House, les États-Unis ont récemment réduit de 40 % leur aide militaire à l’Ukraine, tout en intensifiant leurs efforts pour trouver une solution diplomatique pour mettre fin au conflit. L’accord de cessez-le-feu de 30 jours entre la Russie et l’Ukraine, conclu début mars 2025, constitue une avancée concrète importante et pourrait constituer un tremplin vers des accords plus larges, notamment un cessez-le-feu global et une solution politique au conflit.

En regardant l’histoire, on peut voir que l’Europe a traversé de nombreuses périodes de confrontation avec la Russie, mais au final, les deux parties ont toujours trouvé un moyen de se réconcilier et de coopérer. Après les guerres napoléoniennes, la Russie est devenue partie prenante de la « Paix de l’Europe » qui a maintenu la stabilité sur le continent pendant près d’un siècle. Après la Première Guerre mondiale et la révolution bolchevique, malgré la confrontation idéologique, les pays européens ont progressivement établi des relations diplomatiques et économiques avec l’Union soviétique. Et après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe et l’Union soviétique ont trouvé un moyen de coexister pacifiquement dans le cadre de la « Guerre froide » et même de coopérer de manière substantielle dans de nombreux domaines. La politique d'Ostpolitik menée par l'ancien chancelier allemand Willy Brandt dans les années 1970 a ouvert la voie à la normalisation des relations entre l'Allemagne de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est, y compris l'Union soviétique, contribuant ainsi de manière importante à apaiser les tensions et à conduire à la réunification ultérieure de l'Allemagne.

La réalité a montré que la politique de confrontation globale avec la Russie menée par l’Europe n’a fondamentalement pas produit les résultats escomptés. Après plus de trois ans de conflit, la Russie tient bon, continue de se développer et domine de plus en plus le champ de bataille, tandis que l’Europe peine à supporter les lourdes conséquences économiques et sociales. Au-delà des émotions et des préjugés historiques, est-il temps pour les deux parties de mettre de côté les préjugés, de revenir sur l’histoire des relations pour restaurer la relation de coopération amicale et multiforme comme avant ? L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a un jour souligné : « Une paix et une prospérité durables en Europe ne peuvent être obtenues qu’avec la Russie, et non contre elle. » Selon un récent sondage Eurobaromètre de février 2025, seuls 42 % des citoyens de l’UE estiment que le bloc est sur la bonne voie dans sa politique étrangère envers la Russie, soit une baisse de 8 points de pourcentage par rapport au sondage de juillet 2024.

Henry Kissinger, haut diplomate américain et célèbre pour sa réflexion stratégique géopolitique, a un jour averti : « Lorsque l’émotion remplace l’analyse, le résultat est souvent un désastre. » L’Europe est désormais au seuil d’une décision historique : doit-elle continuer sur la voie risquée de la confrontation avec la Russie, ou doit-elle courageusement rechercher une nouvelle approche fondée sur la réalité de la situation, par le dialogue et le compromis mutuel pour le bien commun ? Quel que soit le choix de l’Europe, il aura un impact profond sur la définition non seulement de la sécurité et de la prospérité de l’Europe, mais aussi de l’ordre géopolitique mondial dans les décennies à venir. Et pour que l’Europe puisse proposer une nouvelle approche plus réaliste et acceptable pour toutes les parties, cela pourrait également nécessiter certains compromis de la part de Moscou.

Source : https://baoquocte.vn/quan-diem-cua-eu-ve-van-de-nga-ukraine-cam-xuc-va-thanh-kien-309376.html

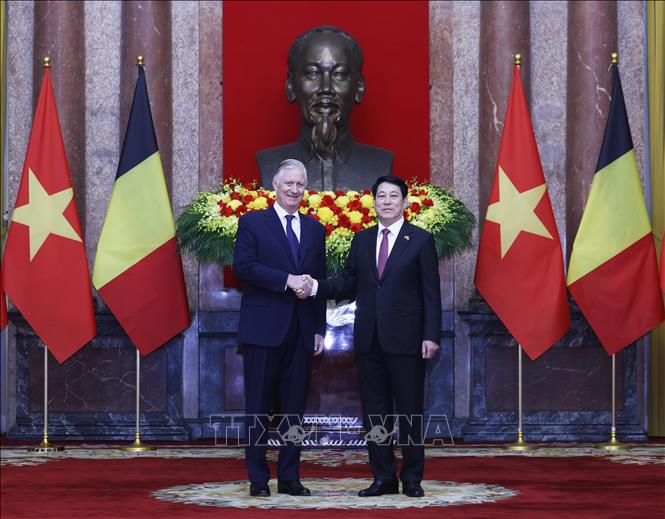

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre le roi Philippe de Belgique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/1/c6fb3ef1d4504726a738406fb7e6273f)

![[Photo] La reine du Royaume de Belgique et l'épouse du président Luong Cuong visitent la maison sur pilotis de l'oncle Ho](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/1/9752eee556e54ac481c172c1130520cd)

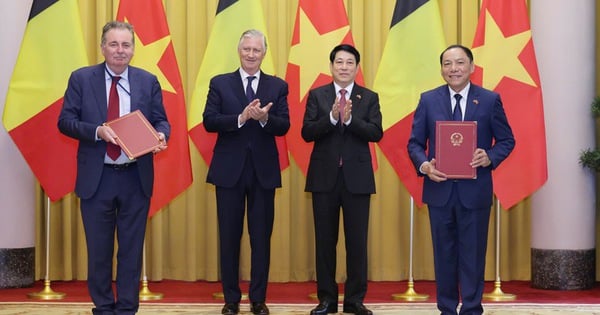

![[Photo] Le président Luong Cuong et le roi de Belgique assistent à la cérémonie d'échange de documents entre le Vietnam et la Belgique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/1/df43237b0d2d4f1997892fe485bd05a2)

![[Photo] Le président Luong Cuong rencontre le roi Philippe de Belgique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/1/1ce6351a31734a1a833f595a89648faf)

![[Photo] Cérémonie d'accueil officielle du Roi et de la Reine du Royaume de Belgique](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/1/9e1e23e54fad482aa7680fa5d11a1480)

Comment (0)