東京のレストラン経営者、植木隆一さんは現金のみを受け付けており、クレジットカードや決済アプリを使用する客の入店を拒否している。

多くの中小企業経営者と同様、東京の古い地区、浅草にある旭麺店の店主、植木さんは、クレジットカードの手数料を払いたくなかったし、Apple PayやLINE Payのようなデジタル決済プラットフォームを使いこなす時間も取りたくなかった。

「食事に来たお客さまの中には、『現金がない』といってクレジットカードで支払いたい方もいます。そういう時は、店の近くのATMでお金をおろしていただくようにしています」と、1914年創業の店を受け継いだ植木さんは言う。

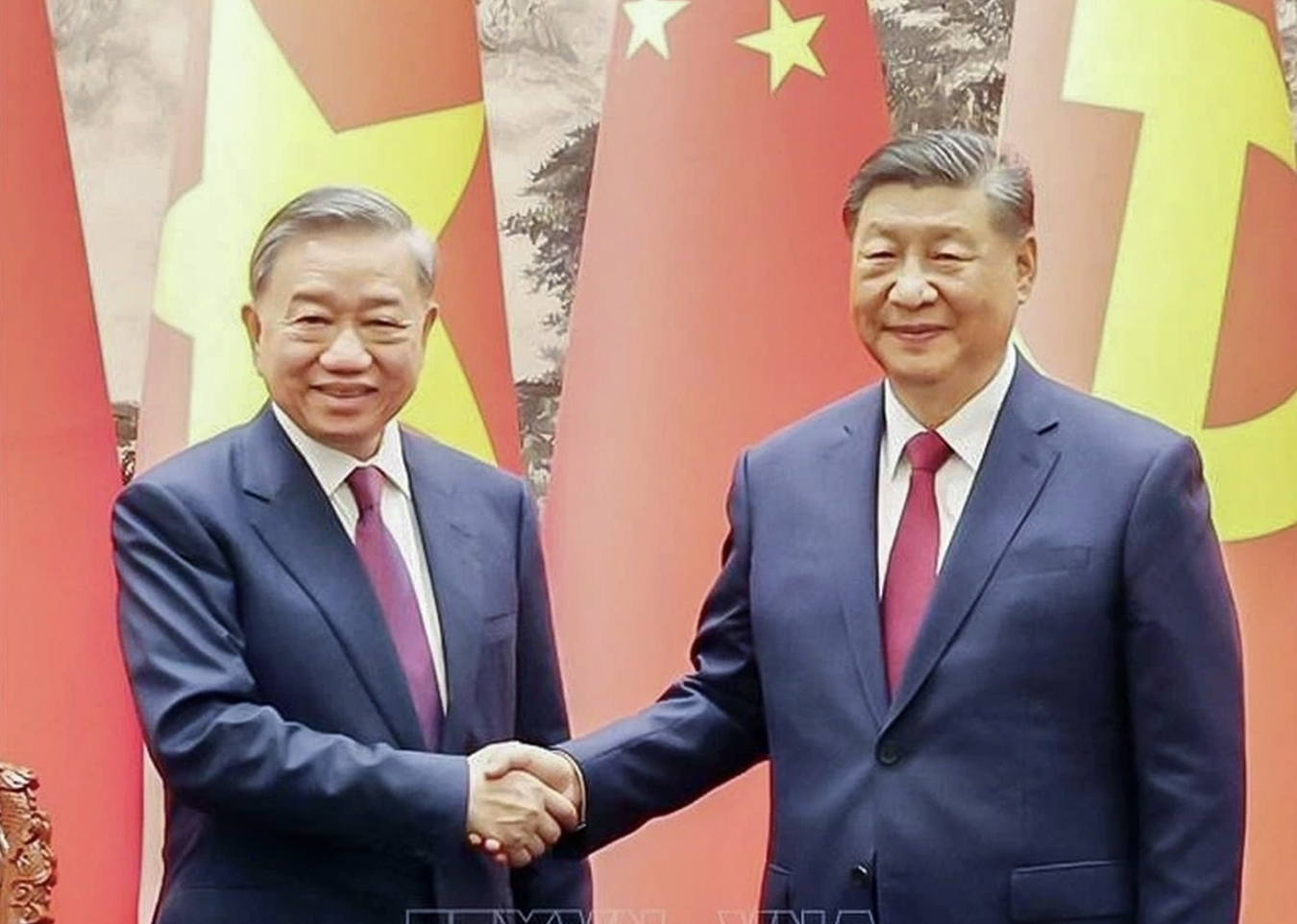

1914 年に東京で開業した麺屋の前に立つ植木隆一氏。写真:アルジャジーラ

昨今のキャッシュレス決済の普及にもかかわらず、植木氏は変化を望んでいない。

「それは必要ありません。今あるもので満足しているからです」と彼は言い、家族のラーメン店が「昔から」営んできたやり方で今も運営されていると説明した。 「奇妙に聞こえるかもしれないけど、私は自分が変わるとは思ってもみなかった。」

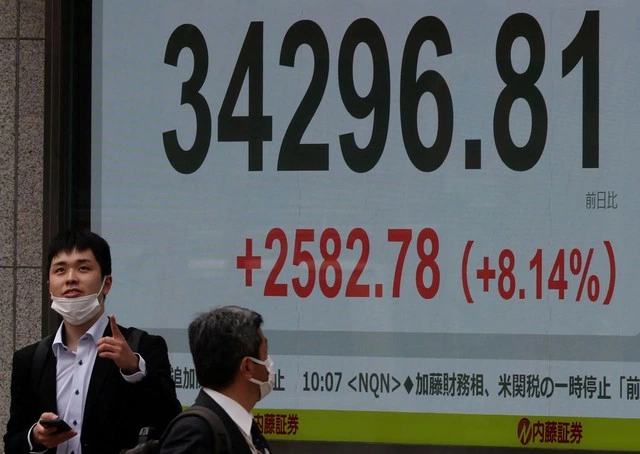

植木さんの考え方は日本でとても人気があります。経済産業省のデータによると、日本における非現金決済は過去10年間で2倍以上に増加し、2022年には36%に達するが、非現金取引が大多数の人々が行っている韓国やシンガポールなど、この地域の先進国と比べると依然として大きく遅れをとっている。

日本の現金文化は、東アジアの国がデジタル経済で停滞していることを示す多くの例の一つだ。日本はロボット工学などのハイテク分野で世界をリードしているが、世界第3位の経済大国でありながら、他の多くの面では過去にとらわれたままである。

日本の行政サービスの多くはまだオンラインでは利用できないため、人々は書類を手書きで記入するか、地方自治体の事務所に直接出向いて記入する必要がある。国内の多くのオフィスでは依然として電子メールの代わりにファックス機が使用されており、物理的な「ハンコ」は電子署名よりも好まれています。

日本のデジタル変革を主導する責任を担う日本のデジタル変革庁は、省庁間の手続きのうち1,900件が依然としてCDやフロッピーディスクなどの旧式のストレージ技術に依存していると推定している。

新型コロナウイルス感染症の流行期間中、山口県の地方職員は支援金を振り込むため、住民のデータが入ったフロッピーディスクを地元の銀行に送った。この手続きのミスにより、国民1人に支援金4630万円(33万1000ドル)が誤って振り込まれてしまった。

経営開発研究所が発表した最新の世界デジタル競争力ランキングでは、日本は63カ国中29位となり、シンガポール、韓国、香港、台湾、中国本土に次ぐ順位となった。

情報技術企業富士通の主任政策エコノミスト、マーティン・シュルツ氏は、日本が時代遅れのシステムに依存しているのは、そうした技術をうまく活用して世界トップクラスになったためだと指摘する。

「列車システムが時間を計るために機械式時計を使用している場合、それをデジタル時計に置き換えることは完全に実行可能ですが、大きな追加メリットはもたらさず、莫大な変換コストがかかります」と日本政府の顧問でもあるシュルツ氏は述べた。

日本政府は、生産性向上と4兆9000億ドル規模の経済再生に向けた取り組みを損なう恐れがある、国内のデジタル変革の遅れに対処する必要性を長年認識してきた。

経済産業省は2018年の報告書で、日本は「デジタルの崖」に直面していると警告した。これは、デジタルシステムを導入しない企業は2025年以降、年間861億ドルの損失を被るリスクがある状況である。

日本の岸田文雄首相は、高齢化による労働力不足が深刻化している地域のデジタルインフラの改善に420億ドルを費やし、デジタル変革を加速させると約束した。

また、首相は河野太郎氏をデジタル変革担当大臣に任命したが、河野氏はフロッピーディスクに宣戦布告し、日本が「はるかに先進的な社会」であるにもかかわらず、自分のファックス機は紙詰まりを起こしやすいと冗談を言ったこともある。

デジタル変革担当大臣、河野太郎氏。写真:ロイター

日本にとって、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは警鐘だ。シュルツ氏によると、他の多くの国々がパンデミックをオンラインプラットフォームによる新たなビジネス形態を模索する機会と捉えていたのに対し、日本はデジタル時代に向けて「基礎を築いている」に過ぎないと気づいたという。

「以前は人々は対面での会議を好んでいましたが、パンデミック中に考え方が変わり、『ああ、私たちは少し遅れていることはわかっていますが、これからはデジタルを飛躍的に進歩させようとしています。そうすれば大きなメリットがあり、状況が変わるでしょう』という考え方です」とシュルツ氏は語った。

しかし、日本の高齢化社会は、国のデジタル変革が困難な戦いになる可能性があることを示している。出生率が何年も低かったことから、日本政府は2030年までに情報通信技術分野で45万人の労働者が不足すると予想している。

日本の行政機構の硬直性も、このプロセスを遅らせる要因となっている。読売新聞は昨年、デジタル革新庁の設立1周年を記念した記事で、他の省庁の協力不足により同庁の取り組みが「停滞」していると報じた。非協力的なのは法務省と地方自治体で、2025年までにクラウドベースの管理システムを導入する計画に反対している。

東京でラーメン店を経営する植木さんは、多くの日本人が現状維持か変化を目指すかで悩んでいると語る。

「学校でルールに従うように教えられたので、間違いが起きるかもしれないことはしてはいけないという考え方を私たちはまだ持っているのだと思います」と植木さんは言う。

「私はこのような姿勢を持てて幸運だと思っている」と彼は付け加えた。 「現在のビジネス状況と日常生活に満足しており、非常に快適です。」

ホン・ハン氏(アルジャジーラによる)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)