患者は、個人医院、総合医院、病院などさまざまな場所で治療を受けたが、症状は完全には消えなかったと語った。

12月13日、スエンアロンアン総合病院総合診療科長の専門医ヴォー・バ・タック氏は、診察の結果、患者の硬口蓋の前部に約2×2センチの腫れがあり、穴から濁った液体が漏れており、患者の右鼻底も腫れていることを確認したと述べた。医師は上顎嚢胞の疑いがあり、CTスキャンを指示した。その結果、鼻とつながる顎骨の破壊を伴う 2 x 3 cm の上顎嚢胞が見つかりました。患者は嚢胞除去手術と病理学的検査を受けるよう勧められた。

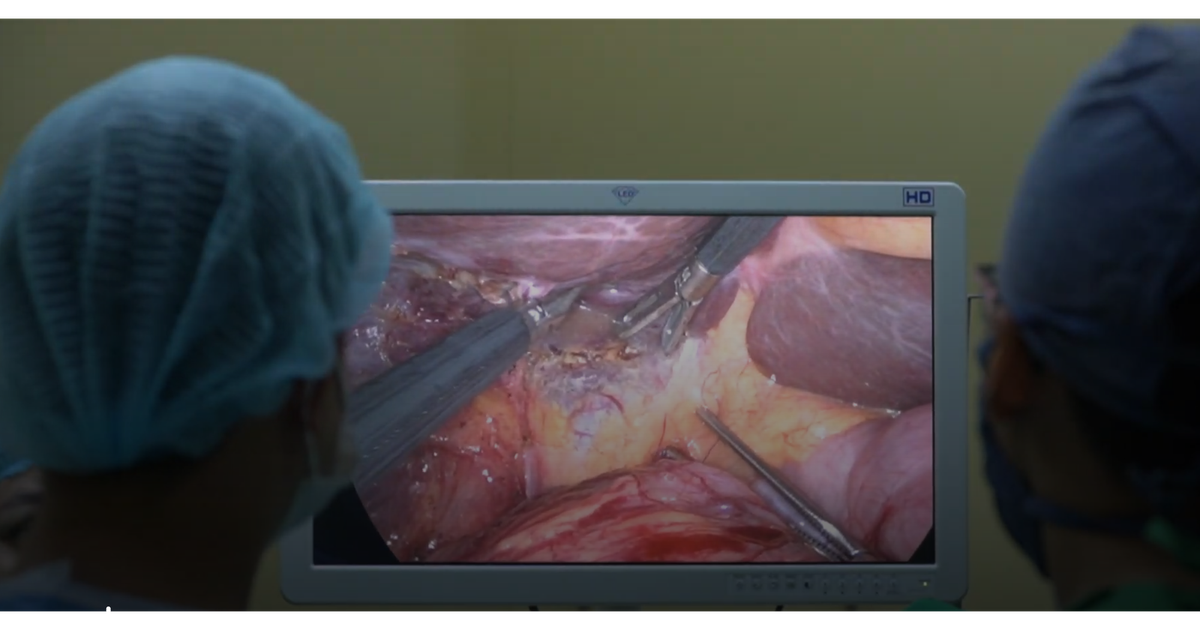

手術は全身麻酔下で1時間かけて行われ、上唇溝を通して口腔内で行われたため、鼻や顔の部分に傷跡は残りませんでした。医師は嚢胞全体を摘出しました。手術後、患者さんの顔は軽くなり、傷も1週間後には早く治りました。

嚢胞を除去した後

同様に、女性患者 LLP (62 歳、ロンアン) も一般健康診断のために来院し、経鼻内視鏡検査を受けました。医師らは患者の右前鼻孔(外鼻孔のすぐ後ろ)に嚢胞性の腫瘤を発見した。腫瘤の中には黄色い液体が入っており、患者の鼻孔の直径の半分を覆っていた。

医師は鼻唇溝嚢胞の疑いでCTスキャンを指示し、結果は予想通りでした。嚢胞の大きさは1 x 2 cm、右鼻唇領域に位置します。患者は嚢胞全体を除去するために口腔外科手術を受けた。術後、患者の容態は安定し、病理検査では良性の嚢胞と判明した。

サッチ医師によると、顎骨嚢胞は透明な被膜と内部に液体が入った良性の腫瘍で、歯原性嚢胞と非歯原性嚢胞に分類されることが多いという。嚢胞は多くの場合、静かに進行し、大きくなると上唇の腫れ、鼻や硬口蓋の腫れ、唇と鼻の領域からの異常な分泌物、感染したときの痛みを伴う腫れなどの症状が現れるまで、はっきりしない症状を伴います。歯原性嚢胞は、多くの場合、虫歯や歯の残存などと関連しています。

上顎嚢胞の治療は、再発を防ぐために嚢胞と被膜全体を外科的に除去することがほとんどです。サッチ医師によると、嚢胞が大きくなり周辺に症状を引き起こすまで初期症状はほとんど現れず、症状が目立たない病気であるため、上顎嚢胞を早期に発見するには、信頼できる歯科施設で定期的に歯科検診を受ける必要があるとのこと。また、顎顔面や耳鼻咽喉部に異常な症状が見られた場合は、早めに医師の診察を受ける必要があります。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)