反フランス、反米時代の革命文学の源泉は主に戦争と兵士というテーマから生まれていたが、祖国の南西部国境を守る戦いに参戦し、カンボジアで国際任務を遂行し、1979年1月7日の勝利を機に、もう一つの革命文学の流れが生まれたことがわかる。銃を手に戦い、仏塔の国で青春時代を過ごした退役軍人である詩人レ・ミン・クオックは、作家ドアン・トゥアンの戦争回想録『あの戦争の季節』の序文で、当時カンボジアの戦場で戦っていたベトナム人義勇兵について書かれた思い出、回想録、手記などを「祖国外の地」という文学ジャンルと呼んだ。

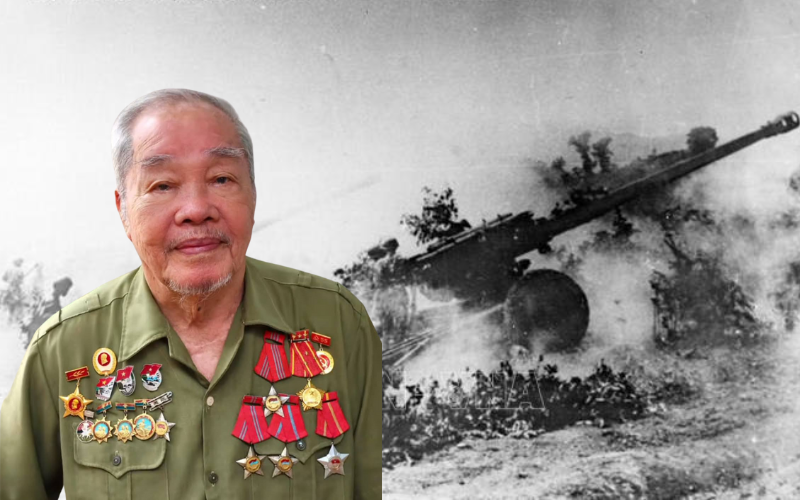

南西部国境を守るための戦いとカンボジアで国際任務に就くベトナム義勇兵について書かれた作品の一部 - 写真:D.T

私は幸運にも、ドアン・トゥアン、ヴァン・レー、チュン・シー、グエン・ヴー・ディエン、ブイ・タン・ミン、ハー・ミン・ソンらによる、カンボジアのベトナム義勇兵について書かれた作品の中でも、世論から優れた作品とされ、重要な位置を占めていた数々の回想録、伝記、エッセイを送付していただき、読むことができました。これらの作品を通して、著者らは、困難で犠牲を伴う戦いをリアルに記録し、血と骨を使ってカンボジアの人々を虐殺から救ったベトナムの「仏教徒軍」の崇高な姿を描き出しています。文学ジャンルは感動的で、本物で、輝かしい。大佐であり作家で退役軍人のダン・ヴオン・フンが、退役軍人のハ・ミン・ソンの自伝「南征と北征」の序文で述べているように、「内部関係者でなければ、敵と対峙するために銃を持たなければ、負傷して何度も埋葬された戦友に直接包帯を巻いてあげなければ、これほど生き生きとして説得力のある文章を書くことはできなかっただろう」。そのため、ハ・ミン・ソンのセリフの多くには、汗だけでなく、血や涙も含まれています。

ドアン・トゥアンの戦争回想録『あの戦争の季節』は、2017年の初版から読者、特に著者の同志である第307師団の退役軍人に深い印象を残した。この作品は、カンボジアにおけるベトナム義勇兵の生活、困難な戦闘、挑戦、そして多くの犠牲を非常に詳細かつ忠実に再現した優れた回顧録の一つと考えられています。ドアン・トゥアンの作品の特徴は「兵士らしさ」です。彼は戦争について、正直かつ残酷に、生々しく痛ましいながらも、楽観的で、人間性と友情に満ち、一行の悲しみもなしに書いた。ドアン・トゥアンの本の各ページは、戦争から何年が経過しても「誰も忘れられず、何も忘れられない」ように書かれています。

「あの戦争の季節」の中で、ストゥントレン空港攻撃で仲間が犠牲になったことについて、ドアン・トゥアンが書いたセリフを読んでみてください。「空港に遭遇すると、我々は整列した…発砲命令が下された時、私は辺りを見回していた。右を見ると、連隊の偵察兵がゆっくりと前進してくるのが見えた。先頭に立っていたのは、バックコア地区に住むハノイの兵士、チャウだった。額に赤い痣があったので、チャウだと分かった。数日間敵を見ていなかったため、兵士たちは非常に主観的だった。チャウはまだAKを肩に担いでおり、まるで人里離れた場所に足を踏み入れるかのように見えた。突然、チャウは銃弾に倒れた。一発の弾丸が彼の額の真ん中に命中した。彼は倒れた。私の位置はそれほど遠くなく、高い位置にいたので、すべてを見渡すことができた。すぐに、私に向かってカイが発砲命令を出した…カイが左に曲がるのが見えた。私は彼の後を追った。情報が必ずやってくると思ったからだ。司令官がすぐ後ろに控えていた。突然、カイが叫んだ。「来たぞ、生け捕りにしろ!」彼が話し終えるとすぐに、一連の銃弾が爆発し、カイの胸を直撃した。彼は倒れた...その日は1945年1月4日だった。1979年だ」。

『あの戦争の季節』が、愛、友情、仲間意識など、兵士らしい日常の物語を織り交ぜた、戦争に彩られた青春時代の記録だとすれば、ドアン・トゥアンの回想録『インスピレーションの季節』は、作家の戦友18人を描いた肖像画と言えるだろう。彼らは皆、「心の奥底では死を覚悟していたにもかかわらず、静かにそれを受け入れた。当然のこととして、静かに死へと向かっていった。一人だけでなく、多くの人が同じようにして旅立った。彼らは恐れていなかった。逃亡もしなかった。逃げようとも、遅れを取ろうともしなかった。彼らは死んだ。彼らは誰よりも勇敢で、誰よりも若く、誰よりも美しかった。彼らの姿は、私たちの心に永遠に輝き続けるだろう」。

1978年から1980年までカンボジアの戦場で戦った元少佐グエン・ヴ・ディエンは、回想録『落葉の森』の中で、カンボジア人の母親との温かい軍民関係について次のように綴っている。「ある日、私は風邪をひいて高熱を出し、何も食べられませんでした。部隊の看護師が薬をくれましたが、効きませんでした。看護師は市場に行き、私たちの家に立ち寄って水をもらいました。私がぐったりと横たわっているのを見て、看護師は私の様子を尋ね、それから兄弟たちに軟膏を取ってきて、私のおならをこすってくれるように言いました。看護師は私を裸にさせ、木の床にうつ伏せにさせました。そして軟膏を取り、銀貨で背骨と肋骨をこすりました。数日後、私の熱は下がりました。ある日、私は冗談でズボンを作るための布切れを母に頼みました。翌日、看護師は市場から色とりどりの布の山を抱えて戻ってきて、それを木の床に投げ捨てながら言いました。『お母さん』あなたに一枚の布を渡します。 「好きな色を選んでください」。スヴァイチェク市場で売られているタイ産の布は1タエルもしたので、受け取る勇気がなかったのですが、彼女は私に選ばせました…」。

本名シュアン・トンというチュン・シーは、1978年から1983年にかけて南西部国境防衛戦争に参加し、ジェノサイド政権を打倒した第4軍団第9師団第2連隊第4歩兵大隊の元情報軍曹で、回想録『ある南西部の兵士の物語』の中で、フタバガキ林での乾季の渇きについて次のように語っている。「ある日、私たちは気を失いそうなほど喉が渇きました。他の日々と同じように、私たちは乾いた小川の真ん中、緑の糸杉並木の土手に、澄んだ水たまりを見つけました。皆が喉の渇きを癒し、水を汲むために駆け込んだので、水たまりは次第に干上がりました。私の番が来ると、帽子をすくい上げて口に運び、とめどなく飲みました。冷たく甘い水が、私の体の焼けるような痛みを和らげてくれました。宝箱。水筒をすくい上げて水を汲もうとしたとき、底に白いものが見えた。よく見ると、それは青白い人間の頭蓋骨で、苔に覆われた二つの生気のない眼窩を通して、人生を見つめていた…私たちはまだ水を飲み続け、誰も水筒の水をこぼさなかった。私の。いずれにせよ、それはすでに私の胃の中にあります。いずれにせよ、この聖水を使うのは尿を使うよりいいです...」

『ある西南兵士の物語』の結びで、チュン・シーは本書の誕生は内なる衝動、過酷な戦場で共に生き、共に死んだ戦友だけが理解できる深い記憶からの衝動から生まれたものだと述べている。「1983年テトクイホイ月23日の午後、私はパゴダと塔の国の戦場で4年半以上、犠牲と苦難に満ちた日々を過ごしたあと、多くの友人や戦友と共に自宅の階段を上った。生活は忙しかったが、あの懐かしい顔が何晩も戻ってきた。兄弟の名前は記念日に必ず口にされ、歩道でビールを飲みながら老兵たちと語り合う中で、いつも口にされた。西南地域のこの物語を語らなければならないと私に思い出させてくれたのは、彼らだった。兄弟の名前は今も変わらず、まるでまだこの世に生きているかのように。」

祖国南西部国境防衛戦争の戦勝記念日45周年をカンボジア軍と国民と共に祝う中で、1月7日のジェノサイド政権に対する勝利(1979年~2024年)から45周年を迎える今、文学ジャンル「祖国外の地」の作品を読み返すと、平和の尊さを改めて実感し、世界各国、特に近隣諸国との友好、協力、発展の重要性を改めて認識する。45年前、カンボジアの過酷な戦場で、ベトナム義勇兵たちが、素朴で素朴な、平和への願いに満ちたものから幸福を感じていたように。「幸福とは、安眠に包まれること、夜警の呼び出しを待ち焦がれることではないということのようだ」…(『南西部の兵士の物語』チュン・シー著)

ダン・タム

ソース

![[写真] フック・トーの桑の実の季節 – 緑の農業から生まれた甘い果実](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/1710a51d63c84a5a92de1b9b4caaf3e5)

![[写真] ファム・ミン・チン首相がベトナムの輸出入品に対する税制上の解決策を議論する会議を主宰](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/19b9ed81ca2940b79fb8a0b9ccef539a)

コメント (0)