秦の始皇帝(紀元前259年 - 210年)は、即位後、西域(現在の中央アジア)で奇妙な現象が起きているという報告を政府から聞きました。それは、ダイ・ウイエンの国で突然死んだ人々が、鳥が顔にある種の草を落とすと生き返ったというものでした。

秦寿煌はすぐに人を遣わして草を持って来させ、長年隠遁生活を送っていた賢人・桂谷氏に尋ねさせた。彼は、それは東海の梧州に由来する仙草だと言いました。梧州は、古代中国の神話によると、仙人が住む魔法の国です。

クインさんの畑に生えている草は、ドゥオン・タン・チとも呼ばれています。その葉は蓮の根に似ています。たった一本の茎で何千もの命を救うことができます。これを聞いた始皇帝は、直ちに徐福に3,000人の少年少女を率いて船を海に出し、捜索させました。

徐福の東方への旅を記録した最初の書物である『史記』の中で、司馬遷は徐福の生涯を短い言葉で要約しましたが、後世の人々が決して解くことのできない謎を残しました。

フックから。 (写真:捜狐)

『史記』によれば、秦の始皇帝28年(紀元前219年)に「海には蓬莱山、方丈山、瀛州山という3つの不思議な山があった。王の命に従い、徐福は何千人もの少年少女を船に乗せて海へ行き、仙人を探した。」運命がまだ来ていなかったため、トゥ・フックはその時仙人を見つけることができませんでした。

トゥ・フックはランザン(中国北部の山西省の地域)の出身でした。彼は秦の時代の有名な錬金術師であり、医学、天文学、航海術など多くの知識に精通していました。

トゥフックは海から尊敬される男です。彼はいつも喜んで他人を助けます。伝説によれば、トゥ・フックはクイ・コック氏の弟子であった。彼は断食、気功、不老不死の修行の術を知っており、武術にも熟達しています。

秦の始皇帝37年(紀元前210年)、王は琅琅に赴いた。徐福は蓬莱草があると報告したが、海にはサメが現れたため、入手できなかった。トゥ・フックはサメを殺すために弓兵を送るよう要請した。秦の始皇帝は同意した。そこで徐福は再び三千人の少年少女と数百人の弓兵を率いて穀物を携えて海へ出た。徐福が帰還する前に始皇帝は亡くなった。

司馬遷の『史記』には徐福の日本への東征や彼の居場所については何も書かれていない。しかし、司馬遷は『衡山淮南物語』の中で、「徐福は広沢平原(広大な土地)に到達したが、王はそこに到達できなかった」と述べています。後周時代(951年 - 960年)、カイグエン寺(現在の山東省和沢市)の僧侶ギア・ソが詩の中で初めてトゥフックの居場所を明らかにした。

「日本はオア クオックとも呼ばれ、東海に位置しています。秦の時代に、徐福と 500 人の少年少女がこの国に降り立ちました。そこに住む人々は、長安 (秦の首都) の人々と変わりません。北東に 1,000 マイル以上離れたところに、蓬莱という愛称を持つ富士山があります。徐福はここに留まり、今日まで彼の子孫は皆、秦姓を名乗っています。」これは中国の古代文献における徐福と彼の東方への旅に関する最初の記録である。

この詩は中国に来た日本人僧侶、衡順師が語った物語に由来すると信じている人もいます。ハン・トゥアンはギア・ソーの良き友人です。彼は日本の醍醐天皇の治世中の僧侶であり、927年に中国に渡りました。

徐福が不老不死の薬を求めて東方へ旅した記録は、11世紀の日本の王府官僚であった源高国が編纂した『故事成語』が日本で初めてだが、そこには「徐福が日本へ行った」という記述はない。

日本の南朝の太政大臣・北幡大谷坊が編纂し、1339年に出版された『正史』に初めて、「トゥフックは東へ行き」、その目的地が日本の「不死の橋」であったことが具体的に記録されました。

この本には、「秦の始皇帝が王位に就き、仙人になることを望んだとき、始皇帝は日本に不老不死の薬を提供するよう求めた。日本は三皇五皇の古書を切望し、始皇帝はそれを届けるために人を送った」と書かれている。日本が徐福の伝説を公に認めたのは今回が初めてだ。

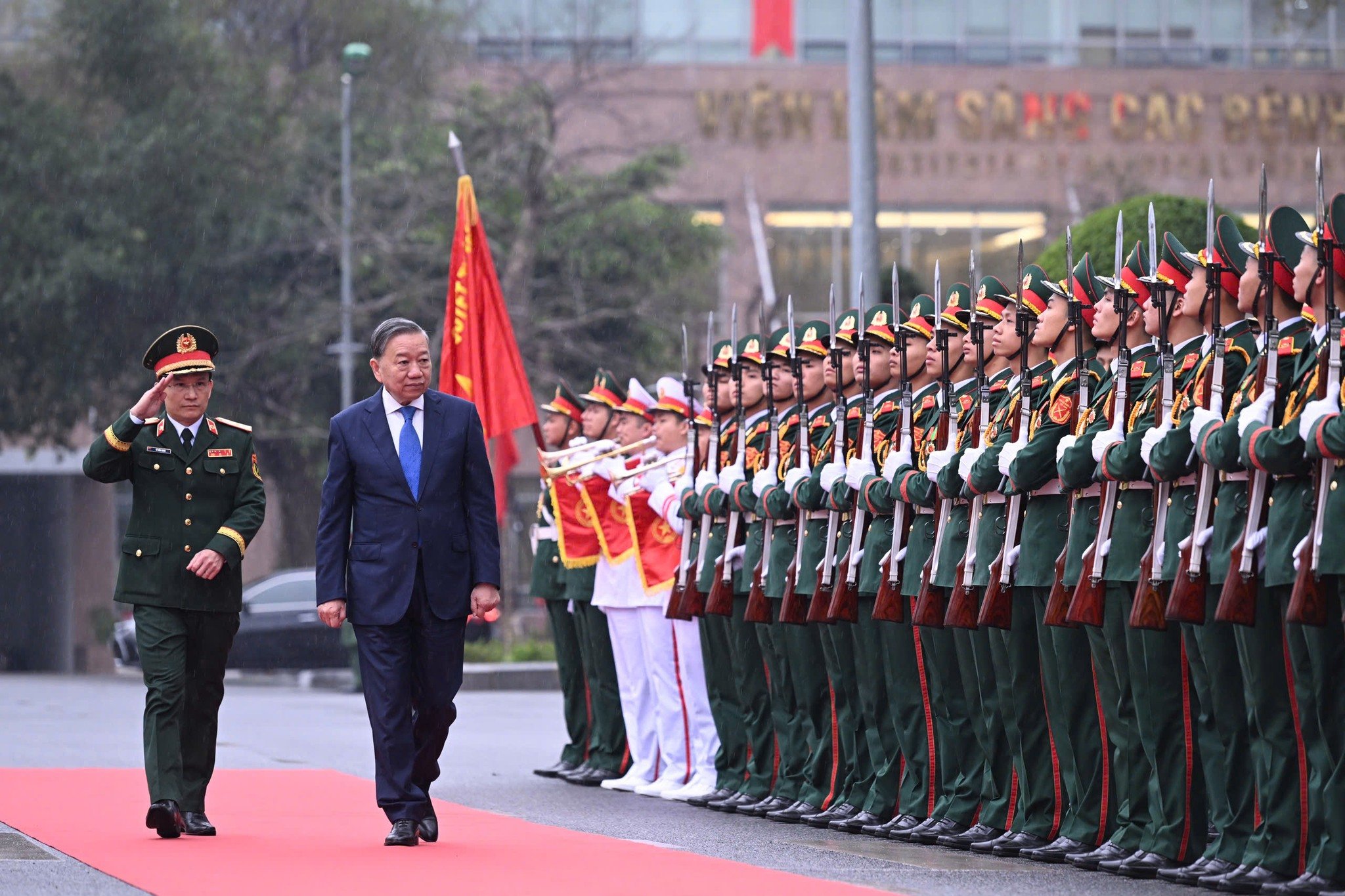

トゥフックが人々を連れて不老不死の薬草を探しに行く場面。 (写真:捜狐)

日本の佐賀県にある錦里神社では、穀物の神、水の神、徐福の3つの神が崇拝されています。トゥフックは最も大きな像です。この寺院には、佐賀市の重要な文化財である「トゥフック渡海由来図」の絹絵が今も保存されています。この絵は3つの部分に分かれており、そのうちの1つは徐福が大陸に上陸する様子を描いています。そのため、徐福の一行が日本に上陸したのは佐賀だと考えられています。

トゥ・フックは晩年、キムラップ山に隠遁して暮らし、自らを「バクソン山の老人」と呼んだ。ある日、彼は底まで見えるほど澄んだ水の流れを夢見ました。翌日、彼は人々を派遣して掘らせた。皮膚病や火傷に効く温泉が湧き出ることから、以来「鶴霊泉」と呼ばれるようになった。

現在、温泉は日本では人気の観光地となっています。佐賀県と福岡県の中間に位置する諸富町には、「徐福が船を降りた場所」と刻まれた石碑があり、近くには「徐福が手を洗った井戸」がある。日本には子福を祀る神社がある場所がたくさんあります。

ホン・フック(シークレット・チャイナによると)

[広告2]

ソース

![[写真] ファム・ミン・チン首相が経済成長に関する地方との政府会議を主催](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)

コメント (0)