日経アジアは、インド太平洋地域における沿岸警備隊の作戦計画について、米国沿岸警備隊司令官リンダ・フェイガン提督の回答を掲載した。

慎重に準備する

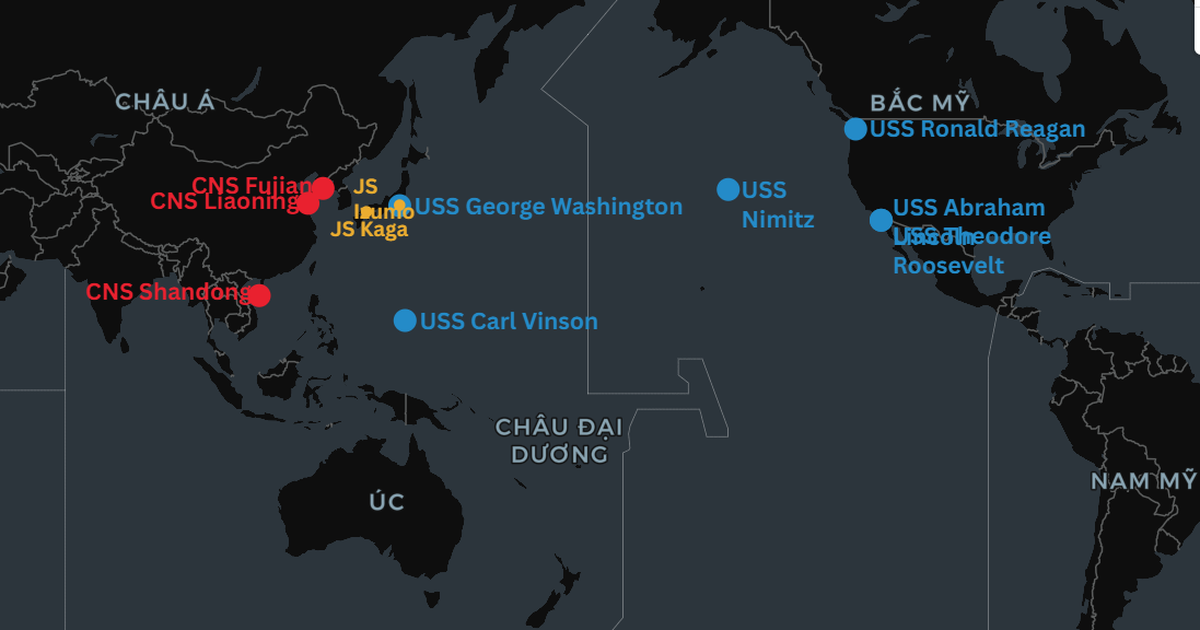

したがって、フェイガン氏は次のように強調した。「米国のインド太平洋戦略は、自由で開かれた地域を確保するために、この地域における沿岸警備隊の役割拡大をワシントンの優先事項として位置づけている。」これにより、米沿岸警備隊は追加の船舶と専門部隊を派遣し、この地域で長期的なプレゼンスを維持することになる。 「米沿岸警備隊はインド太平洋全域で作戦能力を強化しており、東南アジアとオセアニアに資源を配備する予定だ」とファガン提督は付け加えた。

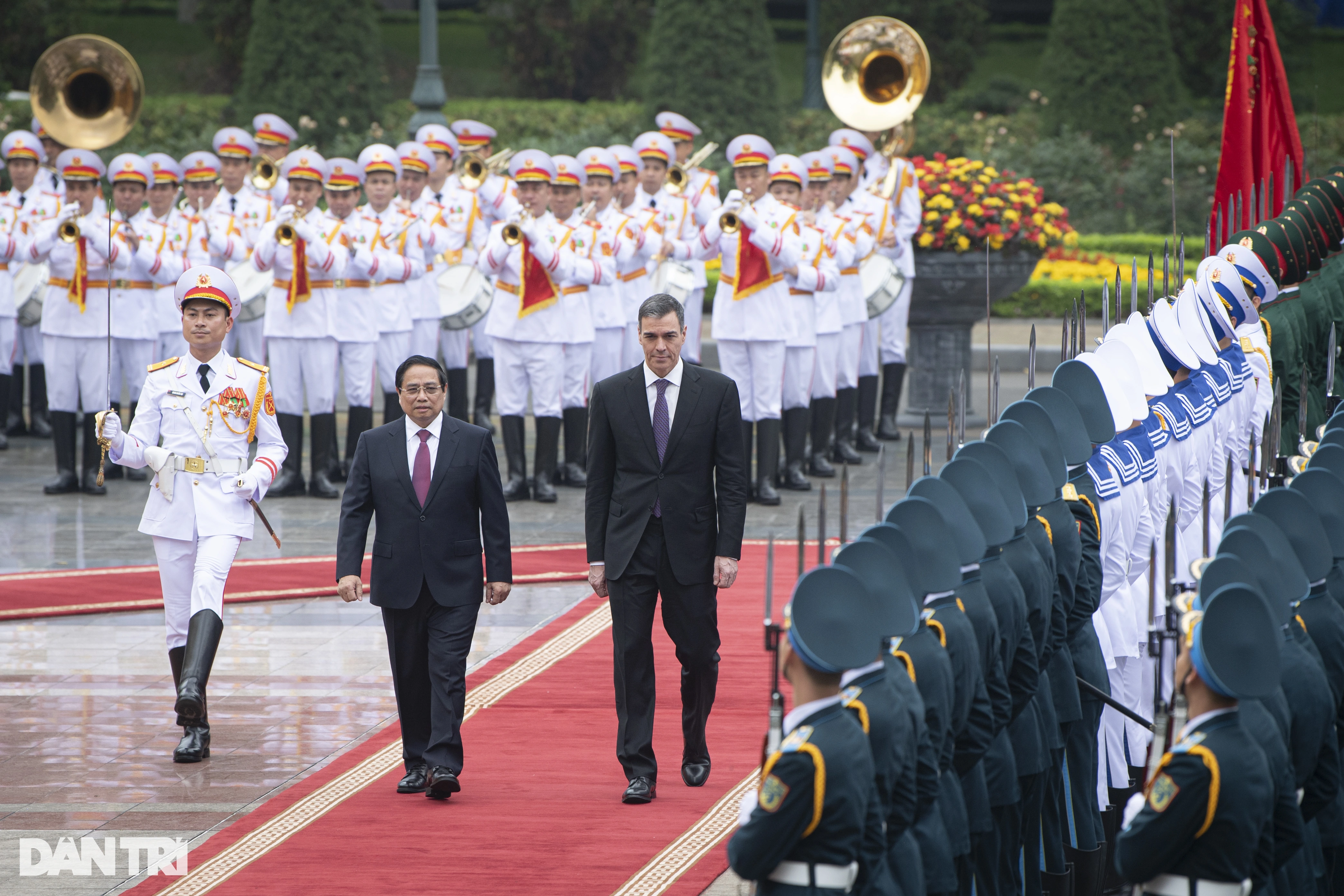

南シナ海での合同作戦中の米国とフィリピンの沿岸警備隊の艦船

今年、USCGCハリエット・レーン(WMEC-903)は、米国バージニア州の基地からインド太平洋地域で活動するために派遣されます。 USCGCハリエット・レーンは排水量が約1,800トンで、銃を装備し、航空機を搭載しています。

実際、米沿岸警備隊のインド太平洋への転換戦略は新たに策定されたものではない。米国は2020年末、東海を含む新たな課題に対応するため、海軍、海兵隊、沿岸警備隊を海上の統合軍事力として構築する「3in1統合」計画を提案した。

2021年3月末、当時のアメリカ沿岸警備隊司令官カール・シュルツ提督が同部隊の開発戦略と活動について演説した。シュルツ司令官は演説後、数名の記者に対し、米沿岸警備隊はインド太平洋地域に重点を置いていると明言した。具体的には、 USNI誌はインド太平洋地域こそ米国が中国と競争しなければならない場所だと彼が語ったと伝えた。 「中国海警局は通常の沿岸警備隊だけを行っているわけではない。巡洋艦よりも大型の武装艦艇を保有し、第一列島線への活動を拡大している。これは中国政府の勢力拡大戦略の一環だ」とシュルツ提督は2021年3月に評価した。

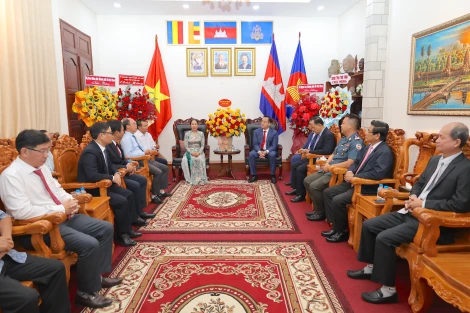

それ以来、USCG はこの地域での活動を徐々に拡大してきました。 2021年、米海軍は沿岸警備隊艦艇USCGS Munro(WMSL 755)がスービック湾(フィリピン)に到着すると発表した。この艦は排水量約4,500トンの武装艦で、火力支援システム付きの57mm砲、ファランクス近距離防空砲システムを備え、戦闘ヘリコプターや無人ヘリコプターを搭載できる。当時、マンローは南シナ海東部でフィリピン沿岸警備隊と訓練を行っていた。

ロイター通信は2月末、米国とフィリピンが東海を含む両国の沿岸警備隊の共同パトロールについて協議していると報じた。さらに、フィリピン沿岸警備隊(PCG)の東海問題担当報道官ジェイ・タリエラ氏は、米国との対話は予備段階を過ぎており、共同パトロールを実施する可能性が高いと述べた。そして、6月1日から7日まで、米国、日本、フィリピンは東海で初の合同海上警備隊訓練を実施した。この演習にはオーストラリアもオブザーバーとして参加した。 3カ国が海上保安隊の合同訓練を実施するのは今回が初めて。

「オーナーを自滅させる」という策略を使う

タン・ニエン氏に対する最近の分析で、ジェームズ・ホームズ博士(米国海軍大学の海洋戦略専門家)は次のように指摘した。「中国は最近、東海における軍事力をカバーするグレーゾーン戦略を採用し、海軍力の派遣によって緊張を高める準備を整えている。これにより、外交手段または軍事手段によって圧力を強める方法を選択できるのだ。」

中国は近年、多数の武装船を擁する沿岸警備隊と民兵船を組み合わせ、北京が一方的に行う法執行活動を通じて東海の支配権を握ろうとしている。沿岸警備隊を支援するのは海軍です。もし他国が中国海警局に対処するために海軍を利用した場合、北京はそれを武力行使だと非難する可能性があり、それは海軍を使って緊張を高める口実を作ることになるかもしれない。一方、単に海警局と同様の法執行部隊を用いるだけでは、地域関係国が中国海警局の力と比較することは難しいだろう。これは北京がグレーゾーン戦略を実行し、東海の支配を強化する方法である。

上記の文脈から、法執行任務も遂行する沿岸警備隊艦艇の派遣を通じて、米国は「自滅策」を利用して中国沿岸警備隊に対抗できる。ランド研究所(米国)の防衛アナリスト、デレク・グロスマン氏は、タン・ニエン氏の質問に答える分析の中で、沿岸警備隊を通じて「3 in 1」統合計画の一環として、同地域の係争海域に中国が展開している沿岸警備隊や海上民兵部隊に対応するため、機動力があり武装の少ないプラットフォームを活用することを目指しているとコメントした。

同じ見解を共有するカール・O・シュスター氏(元米海軍太平洋軍統合情報センター所長、現在はハワイ・パシフィック大学で国際関係と歴史を教えている)は次のように指摘した。「USCGは、漁師へのいじめ、環境破壊、密輸の防止など、環境問題の解決や海事分野の法律の執行に適している。上述の行動は戦争を誘発するものではないが、破壊活動のリスクをはらみ、紛争にさえつながる可能性がある」。

2019年、日本国内の訓練場で、米軍と日本軍が高機動ロケット砲システム(HIMARS)の砲弾を装填している。

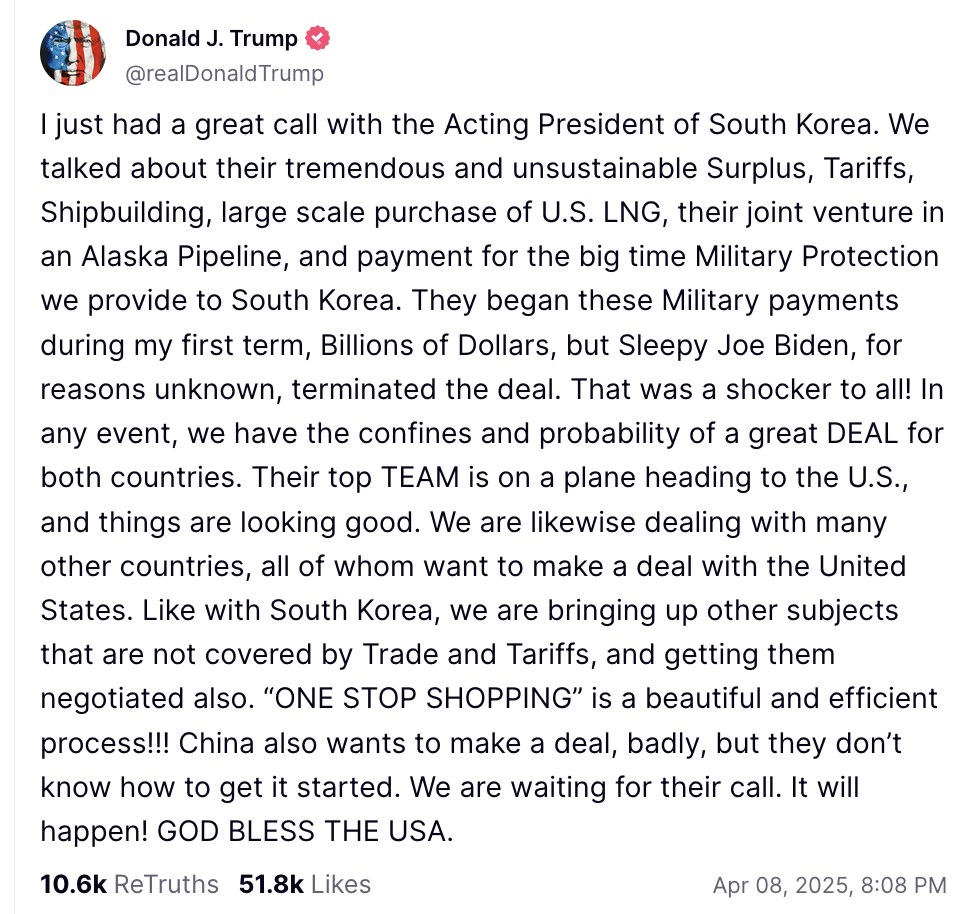

米、日本への多目的部隊の配備を協議

日経アジアは6月15日、クリスティン・ウォーマス米陸軍長官が、米国が日本に多目的任務の陸軍部隊を配備することについて日本と協議を開始したと述べたと報じた。多任務部隊は通常、長距離攻撃、防空、諜報、サイバーおよび電子戦、兵站などの複数の任務を遂行することができます。

日経アジアによれば、新部隊は射程距離1,000キロを超える地上発射ミサイルを運用する予定だという。しかしウォームス大臣は、日本はどのような能力を持つ米軍の駐留を認めるか、駐留は恒久的なものか交代制かを決める必要があると述べた。このような部隊を日本に維持するのは、潜在的な脅威に近くなる西太平洋地域に戦力を分散させるという米軍の戦略の一環だと考えられている。米国は現在、太平洋に面しているか太平洋に位置するワシントン州とハワイ州に多目的部隊を維持している。

バオ・ヴィン

[広告2]

ソースリンク

![[写真] クチトンネル訪問 - 英雄的な地下の偉業](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/8/06cb489403514b878768dd7262daba0b)

コメント (0)