世界の他の国々が生活費の上昇に苦しんでいる一方で、中国は物価下落という逆の問題に直面している。

7月、世界第2位の経済大国である日本は、エネルギーから食品まであらゆる物価が上昇する世界的な傾向に逆らい、消費者物価が0.3%下落し、2年ぶりに正式にデフレに陥った。

物価の低下は一般消費者にとって魅力的に聞こえるかもしれないが、経済学者はデフレは経済にとって悪い兆候だと考えている。長期にわたって価格が下落すると、消費者は支出を削減し、企業は生産を削減することになり、その結果、人員削減や賃金の低下につながります。

中国経済がデフレに陥っていることは、パンデミック後の同国の回復の強さに疑問を投げかける一連の警告サインの最新のものだ。

成長は鈍い

中国は以前にもデフレに苦しんだことがあるが、経済学者たちは今回の価格下落をより懸念している。価格が最後に下落したのは、新型コロナウイルス対策の制限により何百万人もの人々が外出を控え、工場が閉鎖された2021年初頭だった。

中国は2022年末までに新型コロナウイルス対策を一切解除し、回復軌道に乗っていると言われている。しかし、これまでのところ中国の回復は鈍い。

5月16日、中国北京の朝のラッシュアワー時に通勤者が交差点を渡っている。世界第2位の経済大国である中国は、消費者需要と輸出の低迷による圧力により、新型コロナウイルスからの回復が緩やかだ。写真: SCMP

経済成長はパンデミック時代の低水準から回復しているものの、大規模な景気刺激策がなければ中国が5%の成長目標を達成できないとの懸念から、複数の投資銀行が2023年の中国の見通しを引き下げた。

中国国内では、厳しいロックダウンに耐えた後、消費者は支出に慎重な姿勢を維持しており、経済にとって重要な消費促進の機会を奪っている。

海外では、世界経済の見通しが不透明で地政学的緊張が高まる中、各国は中国の工場からの輸入を減らしている。

中国の国内総生産(GDP)成長率はパンデミックによる停滞から回復したものの、2000年代初頭の2桁成長率にはまだ達していない。

中国経済は、記録的な出生率の低下、国際貿易の減少、地方政府の高債務、不動産市場の低迷など、数多くの課題に直面している。8月初旬、北京は16~24歳の失業率が20%に達したことを受けて、若者の失業に関するデータを今後公表しないと発表した。

「中国には、家計所得と消費を増やし、資源を国営部門や投資から消費部門に移すような新しい何かが必要だ」とオックスフォード大学中国センターの研究員ジョージ・マグナス氏は語った。

控えめな目標

中国が物価下落に苦しんでいる一方で、世界最大の経済大国である米国はインフレに「頭を悩ませている」。

米国は過去18カ月間、消費者物価の上昇に苦しんでおり、7月のインフレ率は前年同期比3.2%と、米連邦準備制度理事会が設定した2%の目標を大幅に上回った。

中国は今年の経済成長率目標を公式に5%に設定しているが、これは「ゼロコロナ」規制により経済活動が厳しく制限された2022年より年間で増加することになる。

ブルームバーグの経済学者らは、5%は通常の状況下ではわずか3%に相当し、JPモルガンが現在米国経済について予測している2.5%とそれほど変わらないと述べている。この成長率は、パンデミック以前には世界経済成長の原動力となっていた国としては不相応だ。

2023年1月8日、中国が国境を再開した初日に、観光客が深センに到着した。写真: SCMP

中国の経済問題は、ゼロコロナ政策の結果かもしれない。大規模なロックダウンや国境管理を含む同国のパンデミックに対する厳格な対応は、米国や他の国々の取り組みよりも多くの命を救ったかもしれないが、はるかに悪い経済的遺産を残した。

米国の経済政策専門家アダム・ポーゼン氏は、中国で起こっていることは「中国経済の奇跡の終焉」だと考えている。ポーゼン氏によると、厳しい新型コロナウイルス対策規則により国民は国の経済状況を心配し、低金利にもかかわらずさらに貯蓄を増やし、デフレにつながったという。

経済学者らは中国への外国直接投資の大幅な減少も追跡している。これは、新型コロナウイルス対策の制限と、米国政権が北京に対して開始した貿易戦争の結果である可能性がある。

回復の見通し

中国の経済危機は、巨大な資産バブルの崩壊によって数十年にわたるデフレと成長停滞のサイクルが続いた1990年代初頭の日本が直面した困難を一部の観察者に思い起こさせている。

しかし、1990年代には中国は日本に対していくつかの優位性を持っていました。

中国は世界第2位の経済大国だが、経済危機当時の日本ほど豊かではなく、中所得国として成長の余地が十分にある。

投資銀行ナティクシス(フランス)のアジア太平洋地域チーフエコノミスト、アリシア・ガルシア・エレロ氏は、両国の状況は非常に似ているが、中国が依然として成長を続けている点が違いだと述べた。

「5%の成長を達成するのは難しいが、少なくとも中国はその時の日本のようにマイナス成長にはならないだろう」と彼女は語った。

中国人民銀行が8月21日に1年国債金利を引き下げたことは、経済再生に向けて中国政府によるより積極的な措置を期待していた多くの投資家を失望させた。写真: チャイナデイリー

ガルシア・エレロ氏は、中国の金利は危機当時の日本よりもはるかに高く、中国銀行にはまだ金融政策を調整する余地があると述べた。

中国人民銀行(PBOC)は8月21日、企業融資を支援するため、1年ローンの金利を3.55%から3.45%に引き下げた。

コンサルティング会社ガベカル・ドラゴノミクスの中国調査担当副ディレクター、クリストファー・ベダー氏は、中国政府はさらなる経済支援策を打ち出す可能性はあるものの、消費者よりも製造業をターゲットにしたいため、大規模な刺激策が実施される可能性は低いと述べた。

ベダー氏は、消費者信頼感が改善すれば中国の消費者物価は今年後半に回復する可能性があるとし、消費者信頼感に影響を与える最大の要因は経済の動向だと述べた。

「中国の経済成長が6~7%に戻れば、家計の信頼感は回復するだろう」と彼は主張した。

グエン・トゥエット(アルジャジーラ、ワシントン・ポスト紙による)

[広告2]

ソース

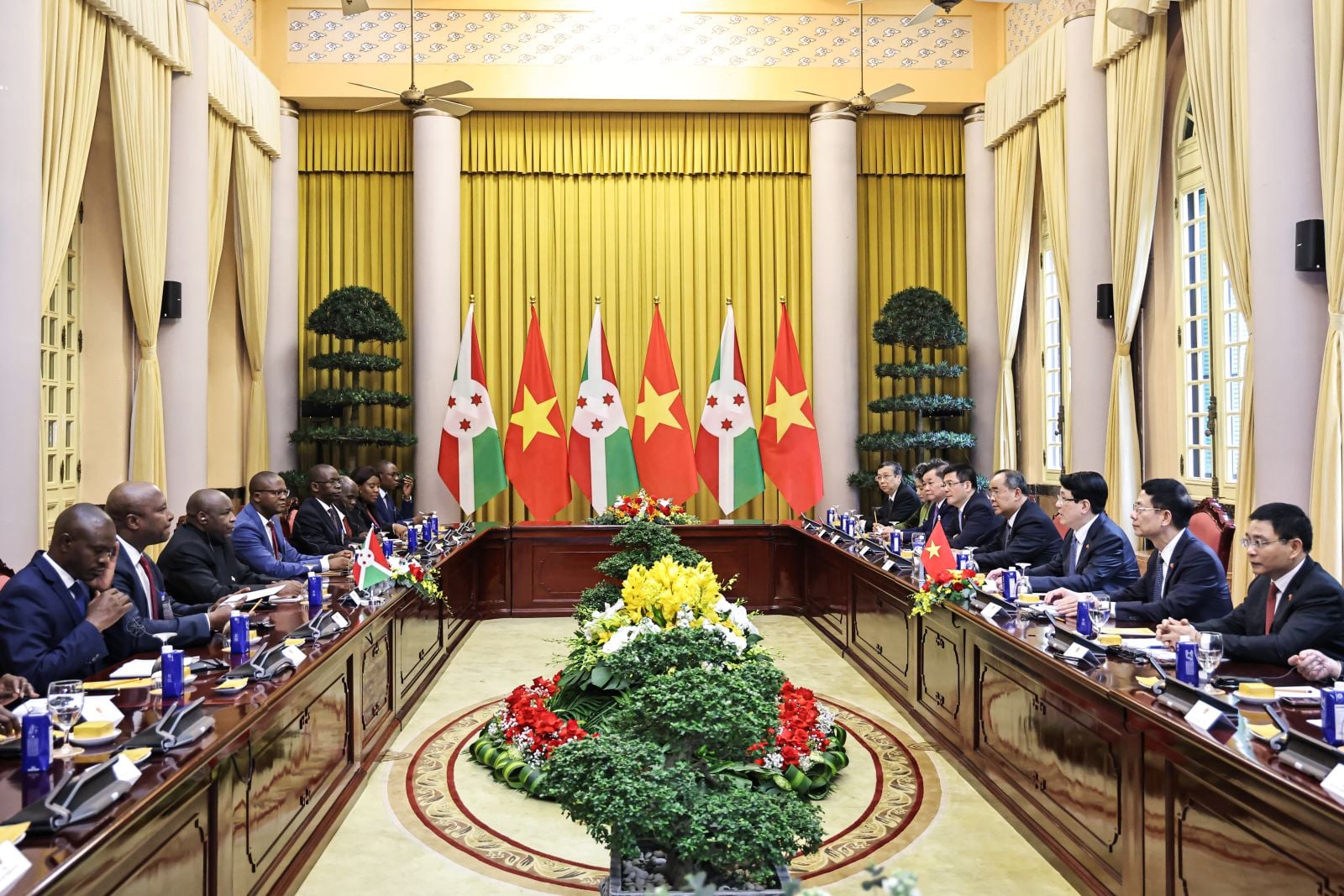

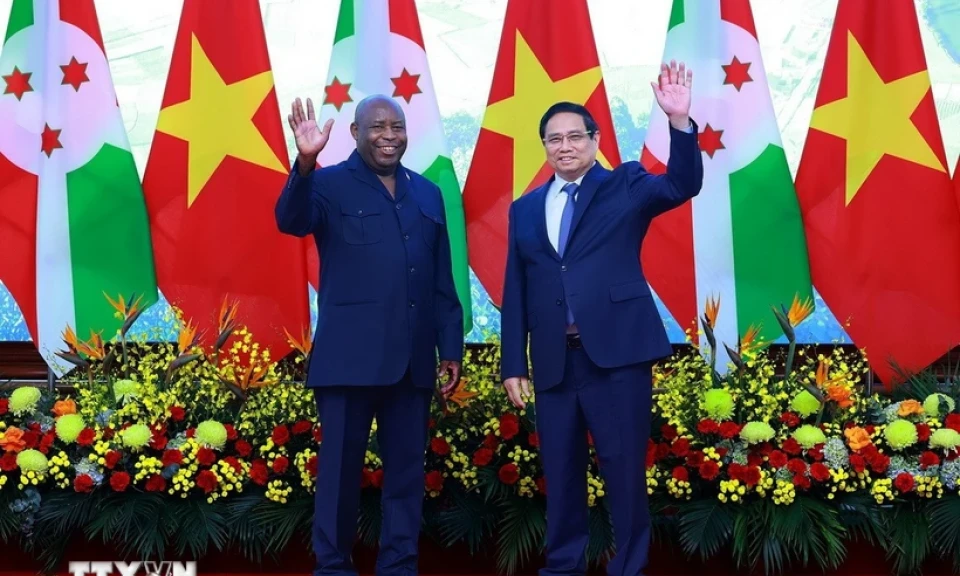

![[写真] ファム・ミン・チン首相がブルンジ共和国のエヴァリスト・ンダイシミエ大統領と会談](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/4/979010f4c7634f6a82b8e01821170586)

![[写真] ルオン・クオン大統領がブルンジのエヴァリスト・ンダイシミエ大統領の公式歓迎式典を主宰](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/4/63ceadc486ff4138abe2e88e93c81c91)

![[写真] ワークショップ「次世代の未来」は、ト・ラム事務総長の論文の深い価値と力強いメッセージを引き継いでいます](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/4/ec974c5d9e8e44f2b01384038e183115)

![[写真] ホーチミン市で4月30日の祝賀行事に備えて訓練場でパレードのリハーサル](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/4/e5645ddf85f647e6a25164d11de71592)

コメント (0)