|

中国の元首相、李克強氏が10月27日の朝、心臓発作で亡くなった。(出典:ロイター) |

今年初めに引退した中国の元首相、李克強氏が10月27日早朝、突然の心臓発作のため死去した。享年68歳。国営メディアは公式の訃報で、李氏を「党と国家の傑出した指導者」と称賛し、その死は中国にとって「大きな損失」だと述べた。

「人民の首相」

悲しいニュースが報じられてから数時間後、何百万人もの人々が中国のソーシャルメディアプラットフォームにアクセスし、物腰柔らかな政府指導者である「人民の総理」に敬意を表した。

国際仲裁の専門家で北京大学で李克強氏の同級生だった陶景州氏は、このニュースに衝撃を受けたと語った。 「柯強は永遠に私たちのもとを去りました。彼は決して怠惰ではなく、常に謙虚で、他者に対して寛容であり、国のために尽くしました。彼の逝去は本当に突然です」と、タオ・ジンジョウはソーシャルネットワークXに書き込んだ。

北京大学の法学教授で李克強氏の元同級生でもある江明干氏は、元中国首相の死の痛みを「言葉では言い表せない」と語った。

李克強元首相と会って話をした多くの人々が、ソーシャルネットワーキングプラットフォームの微博で彼の写真を共有した。これらには、2013年に歴史的な地震で壊滅的な被害を受けた直後の四川省訪問時の写真や、2020年1月下旬の武漢の病院訪問時の写真などが含まれる。習主席は、パンデミック発生時に新型コロナウイルス感染症の震源地を訪れた最初の中国高官だった。

「李克強首相が武漢の医療従事者に毎日家に電話するよう指示した時のことを思い出すと、心が温かくなります」と、あるソーシャルメディアユーザーは書いた。

英語が堪能な李克強元首相は、毎年開催される中国・EU首脳会議などの国際イベントで定期的に中国を代表していた。特に、彼はアンゲラ・メルケル元ドイツ首相をはじめとする欧州各国の指導者と強固な関係を築いてきた。

中国に駐在する複数の欧州大使館も哀悼の意を表した。ソーシャルネットワークXで、駐中国ドイツ大使のパトリシア・フロール氏は、李克強元首相を「二国間関係を前向きに形作った貴重なパートナー」と評した。

李克強総理がドイツの首相と最後に会談したのは11月、北京でオーラフ・ショルツ首相を迎えた時だった。 「彼の死は常に惜しまれます」とフロールさんは書いている。

東京では、日本政府の最高報道官である松野博一官房長官が、中国の元首相が二国間関係において「重要な役割を果たした」と述べた。 2018年、李克強総理は日本を公式訪問し、三国首脳会談に参加した。松野氏は「李克強元首相に心から哀悼の意を表し、祈りを捧げます」と述べた。

国務省報道官マシュー・ミラー氏によると、ワシントンではアントニー・ブリンケン国務長官が中国政府と国民に哀悼の意を表した。

改革を精力的に推進

名門北京大学で法学学士号と経済学博士号を取得した初の中国首相として、李克強氏は世界第2位の経済大国を率いた功績で記憶されている。

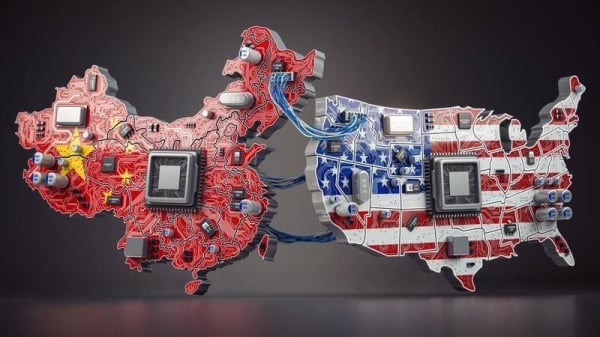

李克強氏は中国の首相としての10年間、政府債務増大による困難な時期から最大のライバルである米国との貿易摩擦、そして新型コロナウイルスのパンデミックまで、一連の嵐を乗り越えて世界第2位の経済大国を導いてきた。

彼は中国憲法で首相に認められている最長期間である5年間の任期を2期務めた。公式死亡記事では、元首相が「習近平国家主席が主導する一帯一路構想と貧困削減運動を心から支持した」ことを称賛した。李氏は経済成長と社会の安定のバランスをとる努力でも評価された。

中国の首相としての1年目、李氏は海外メディアが「リコノミクス」と呼ぶ経済政策、すなわち景気刺激策なし、金融債務削減、構造改革を推進した。

この政策は、政府債務の増大と過剰なインフラ投資による不均衡な経済に対する救済策とみられている。こうした措置の背後にある考え方は、短期的な経済的苦痛を長期的な利益と交換することだ。

親しみやすく現実的な李克強元首相は、市場志向の改革を精力的に推進し、政府の手続きを簡素化し、民間企業と外国企業にとってよりよいビジネス環境を創出した。

「李克強元首相は市場志向の改革に尽力しました。彼はカリスマ性があり、真実を語る人物であり、非常に人気のある首相でした」と、欧州の中国国際工商学院の経済学教授、朱田氏は述べた。

2013年に李克強氏が正式に首相に就任すると、北京は資源配分において市場に決定的な役割を与える歴史的な改革を採用した。これに続いて、詳細かつ徹底的な改革ロードマップが策定され、経済は10年間にわたり着実に成長を続けましたが、平均成長率は低調(5~6%)で、世界の高所得国の水準に近づきました。

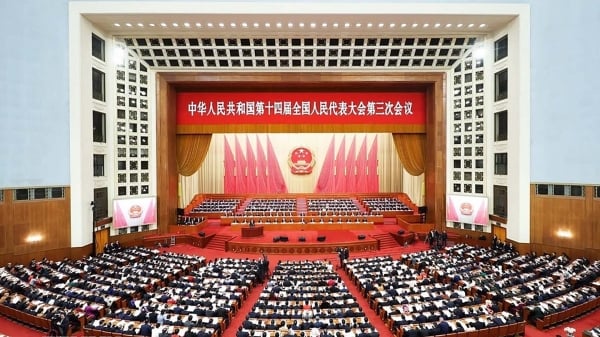

昨年3月の全人代で演説した習主席は、「中国の対外開放政策は変わらず、長江や黄河の流れが逆流することもない」と明言した。

「李克強氏は中国の発展に非常に熱心で、知的好奇心が強く、経済を深く理解し、経済運営における国際的な優良事例から中国がどう学べるかを理解し、常に私の印象に残っていた」とシンガポール国立大学東アジア研究所所長のバート・ホフマン氏は回想する。

[広告2]

ソース

![[写真] ト・ラム事務総長がベトナム駐在フランス大使オリヴィエ・ブロシェ氏を接見](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/49224f0f12e84b66a73b17eb251f7278)

コメント (0)