En remontant dans l'histoire, après avoir terminé la guerre d'invasion coloniale au Vietnam à la fin du XIXe siècle, les Français ont vu une autre cible, qui était le marché chinois (la Chine d'aujourd'hui). L'immensité du marché chinois et la population de 400 millions d'habitants (population estimée de toute la Chine sous la dynastie Qing), notamment le territoire du Sud-Ouest de la Chine avec ses riches ressources, minéraux, produits forestiers... ont fait de la recherche d'un moyen de le conquérir une priorité.

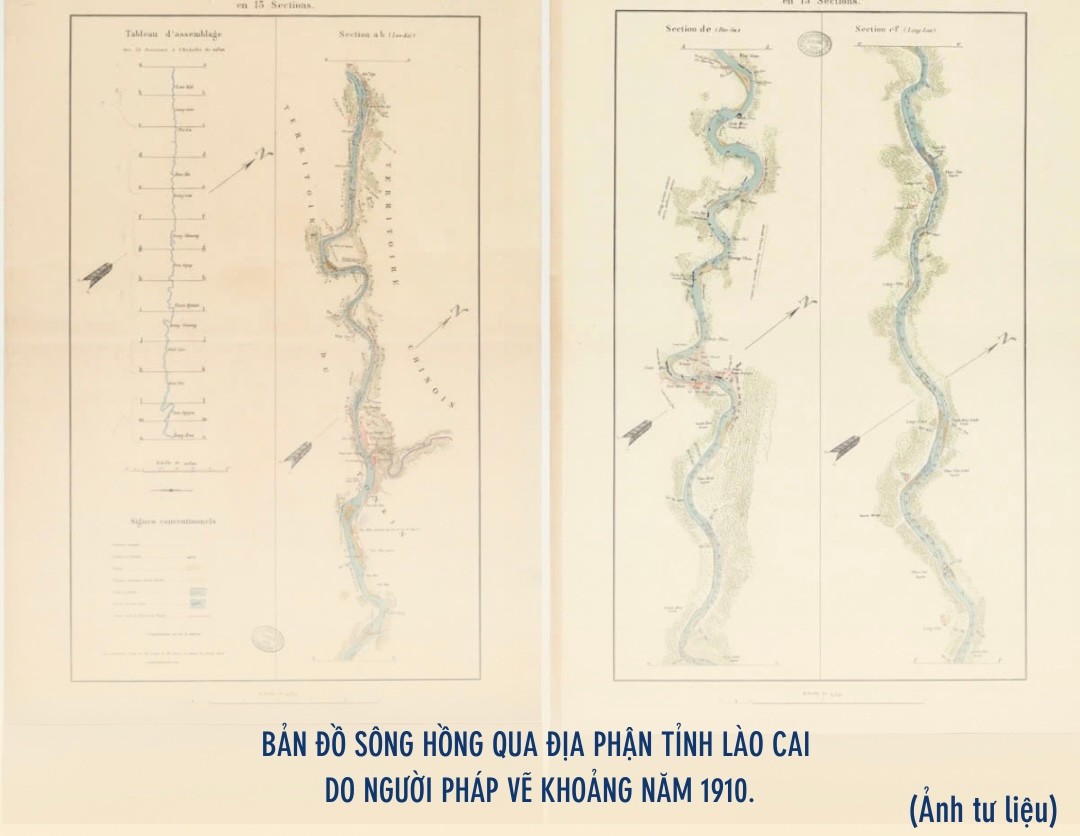

Ce complot fut clairement démontré en 1787, lorsque le prêtre Pigneau de Béhaine persuada le roi de France de signer un traité pour aider la dynastie Nguyen à développer le commerce et à étendre les échanges avec la dynastie Qing pour encourager l'Annam (c'est-à-dire le Vietnam) à étendre ses activités commerciales avec la Chine. En 1857, la Commission de recherche sur l'Annam du gouvernement français avait proposé que le gouverneur général français d'Indochine commence immédiatement à ouvrir une voie navigable depuis la mer de l'Est à travers la porte de Cam (Hai Phong) jusqu'au fleuve Rouge jusqu'à Laokay pour entrer en Chine. L'un des premiers à mettre ce plan à exécution fut Jean Dupuis (né en 1828), un explorateur et homme d'affaires français.

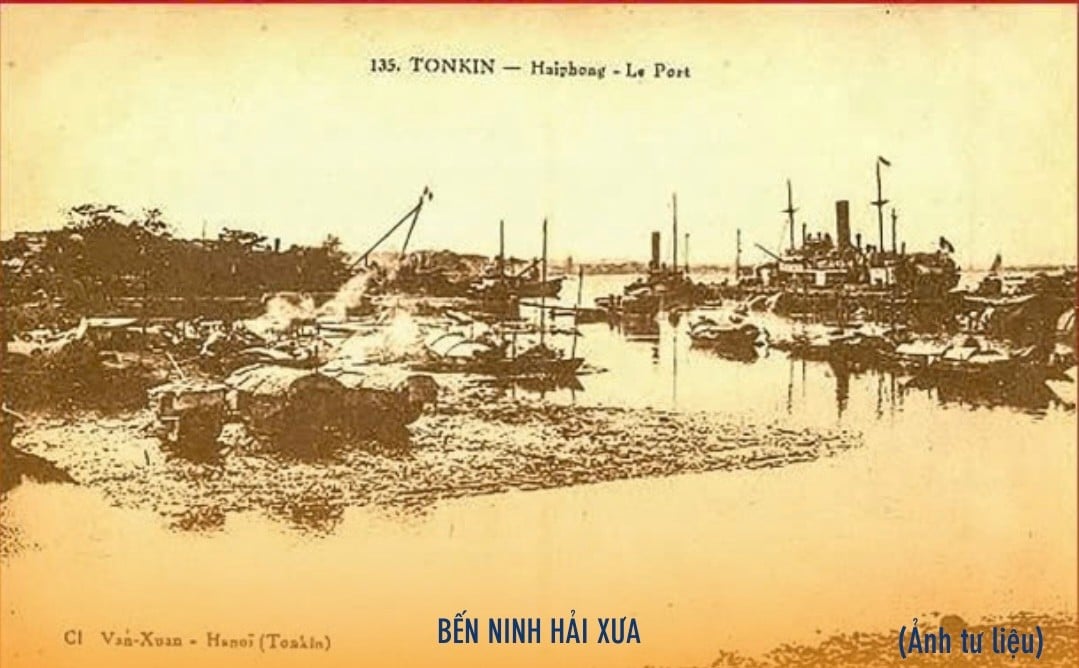

Début janvier 1873, Dupuis quitte Hanoi, remonte le fleuve Rouge et arrive au Yunnan en mars. Ainsi, le problème de l’ouverture d’une voie navigable depuis la mer de l’Est jusqu’au Yunnan en passant par le fleuve Rouge a été résolu. Le point de départ de cet itinéraire est le port maritime de Ninh Hai - Cua Cam (Hai Phong) en direction de Hanoi en remontant le fleuve Rouge (An Nam) et la destination est le Yunnan (Chine). Le problème le plus important à cette époque était l'obstruction de la cour de la dynastie Nguyen et des fonctionnaires et soldats locaux qui ne permettaient pas l'ouverture du fleuve Rouge pour dégager cette route de rêve pour les Français.

Le 12 novembre 1873, Garnier envoie au gouverneur Nguyen Tri Phuong un ultimatum concernant l'ouverture du fleuve Rouge. Le 18 novembre, Garnier publia à Hanoï une déclaration en 10 points, dans laquelle il était clair que le fleuve Rouge serait ouvert au commerce avec le Yunnan (Chine), que les anciens tarifs vietnamiens seraient abolis, que les Français percevraient des droits de douane et que les marchands chinois et autres marchands apparentés seraient protégés. Le 19 novembre, Garnier écrivit une autre lettre au gouverneur Nguyen Tri Phuong, exigeant que le gouverneur désarme l'armée, retire tous les canons des fortifications le long du fleuve, autorise les navires français à se rendre librement au Yunnan et ordonne aux fonctionnaires et aux habitants de la province de se conformer aux décisions commerciales françaises. Ne recevant aucune réponse, le 20 novembre 1873, les Français attaquèrent la citadelle de Hanoï.

Après la chute de Hanoï, l'armée française étendit son invasion aux régions voisines. Comme Hanoï était loin de la mer, ils ne pouvaient y rester en sécurité que s'ils avaient accès au delta et contrôlaient les citadelles sur les rives du fleuve Rouge, du fleuve Day et du fleuve Thai Binh. A cette époque, les Français envoyèrent à la cour de Hué un ultimatum exigeant l'acceptation du protectorat au Tonkin, faute de quoi ils déclareraient l'indépendance du Tonkin sous protection française. Face à l'arrogance des Français, la cour de la dynastie Nguyen à Hué céda et accepta d'envoyer des représentants au Nord pour négocier.

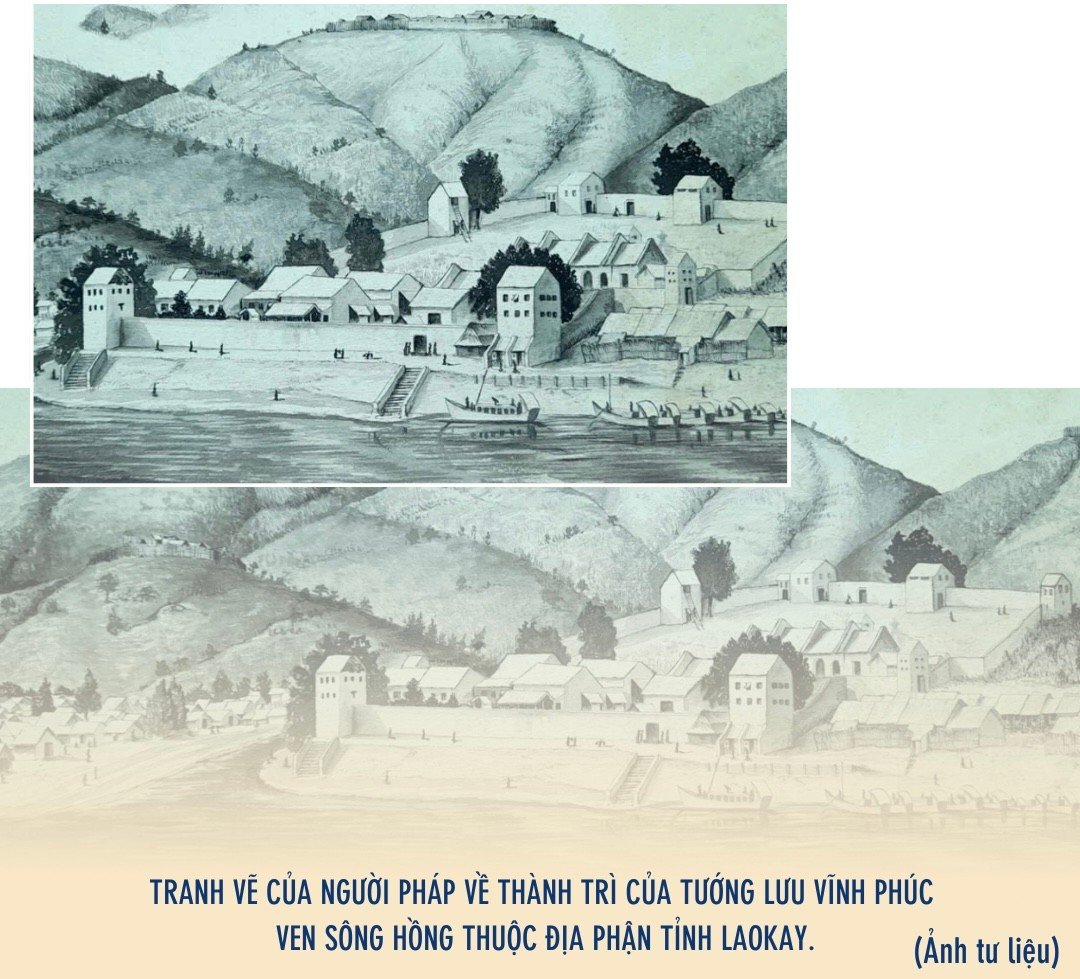

Le 20 décembre 1873, la délégation de négociation de la cour de Hué arrive à Hanoï. Le 21 décembre 1873, alors que des négociations avaient lieu, l'armée du Drapeau Noir de Liu Yongfu de Laokay descendit pour rejoindre l'armée de Truong Quang Dan à Bac Ninh pour attaquer la forteresse au sud-ouest de Hanoi, puis se retira dans le district de Hoai Duc (Son Tay). Le lieutenant de marine Francis Garnier suspendit les négociations et mena les troupes à sa poursuite, mais fut pris en embuscade et tué à Cau Giay.

La nouvelle de la mort de Garnier provoque la panique de l'armée française au Tonkin et une tentative de fuite de la citadelle. Les Français ont donc reculé et ont immédiatement ordonné la restitution de toutes les citadelles à la dynastie Nguyen. Le 6 février 1874, le représentant français signe un accord avec la dynastie Nguyen dont le contenu essentiel est le suivant : l'armée française s'engage à se retirer de Hanoi, à amener temporairement Dupuis à Hai Phong pour attendre les ordres, si Dupuis veut se rendre au Yunnan, il doit demander l'avis du représentant français et devra rester au Yunnan jusqu'à ce que le fleuve Rouge soit dégagé.

Le 15 mars 1874, la cour de Hué signa officiellement le traité de Giáp Tuất avec la France, dans lequel l'ouverture du fleuve Rouge au commerce avec le Yunnan était clairement stipulée :

Article 11 : Le Gouvernement d'Annam s'engage à ouvrir au commerce le port maritime de Ninh Hai, province de Hai Duong, ville de Hanoi et la route fluviale Nhi Ha de la mer au Yunnan. Le port de Ninh Hai, le port de Hanoi et la navigation sur le fleuve Rouge seront ouverts dès que l’échange de lettres sera ratifié et si possible plus tôt… D’autres ports ou fleuves pourront également être ouverts au commerce ultérieurement si nécessaire…

Article 12 : Les Français et les Annamites français ou étrangers… peuvent voyager et commercer de la mer au Yunnan par la route d’Erhe, s’ils paient les taxes prescrites…

De là, la route commerciale Cua Cam - Rivière Rouge - Van Nam a été officiellement ouverte à la fin du XIXe siècle.

Selon les documents historiques, avant l'ouverture officielle de la route commerciale Cua Cam - Fleuve Rouge - Van Nam, les activités commerciales entre les Vietnamiens et les Chinois dans la mer du nord-est du Vietnam étaient assez fortes. Lorsque la dynastie Nguyen a mis en œuvre la politique des « ports fermés », il y avait encore des navires marchands en provenance de Chine qui venaient secrètement ici pour commercer car c'était la route la plus courte et ils n'avaient pas besoin de passer par de grands postes de douane. Même lorsque la cour royale l'a interdit en 1865 (en raison du soulèvement de Le Duy Phung), les gens ont quand même enregistré l'apparition de navires marchands chinois dans cette zone de l'estuaire.

Immédiatement après l'ouverture du fleuve Rouge par le traité de Giap Tuat de 1874, les Français ont rapidement établi une route commerciale depuis la mer de l'Est (via Cua Cam/Ninh Hai) jusqu'au Yunnan en remontant le fleuve Rouge.

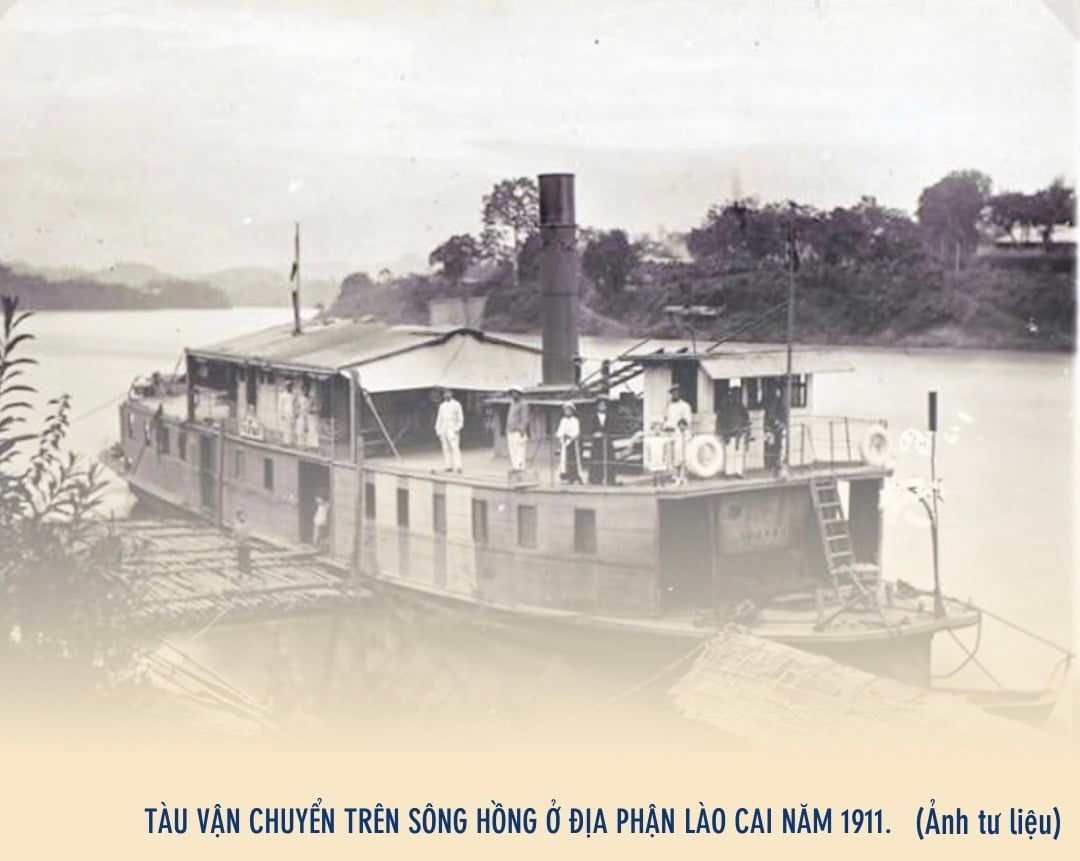

Période 1874 - 1879 : Cette période est marquée par l'apparition du consul français Louis Turc avec un projet d'expansion des activités commerciales au Tonkin, attirant largement les activités commerciales dans la mer de l'Est pour créer une source abondante de produits pour promouvoir fortement les activités commerciales avec le Yunnan. Concernant les marchandises échangées, selon les archives du consul Turc, « récemment, les exportations (vers le Yunnan) ont porté de plus en plus sur la fausse vigne et les tubercules bruns. Cette matière première pour les teintures rend le volume des marchandises transportées volumineux, dissimulant des produits plus précieux comme la soie, l'étain, les feuilles médicinales, la laque, les champignons séchés… » Les armes étaient le produit le plus rentable que les marchands français souhaitaient importer au Yunnan, mais leur transport était interdit en raison de l'interdiction de transfert d'armes prévue par le traité Giáp Tuất de 1874. Le taro et les produits forestiers devinrent donc les principaux produits exportés vers le Yunnan durant cette période. Les produits du Yunnan sont principalement en étain, mais la quantité est faible et le prix est très élevé. D'autres minerais (comme l'or, l'argent, le fer, le plomb, le zinc...) que Francis Garnier avait autrefois vantés comme étant très abondants ne figurent plus désormais dans la liste des produits échangés sur la Rivière Rouge. Beaucoup soupçonnent que ces métaux précieux ont été surexploités lors de la précédente guerre civile au Yunnan. En plus de l'étain, le Yunnan approvisionnait également le marché du Nord en opium, principalement destiné à la communauté chinoise de Hanoï et des environs. Ainsi, bien que la route commerciale vers le Yunnan ait été ouverte, les activités commerciales initiales n'ont pas été aussi favorables que la bourgeoisie française l'avait initialement prévu, car à cette époque, la situation instable dans la région en amont (les activités de l'armée du Drapeau Noir) avait rendu les activités commerciales très difficiles. Parallèlement à cela, sur la rivière Rouge, il existe de nombreux rapides qui constituent également un obstacle de taille pour les bateaux, notamment sur le tronçon Laokay (An Nam) - Man Hao (Yunnan - Chine).

Période 1880 - 1901 : Il s'agit d'une période importante dans les activités commerciales sur la route Cua Cam - Rivière Rouge - Van Nam. Tout d’abord, bien que la route commerciale sur le fleuve Rouge semble avoir été ouverte après le traité de Giáp Tuất de 1874 et que la pacification de Bắc Kỳ ait été pratiquement achevée, le gouvernement colonial a estimé qu’il était nécessaire de créer un accès facile à la zone intérieure de Bắc Kỳ par la création d’un port (port militaire et port commercial) avec des installations optimales pour le transport. Pendant plus d'une décennie, les Français ont activement construit le port de Cua Cam/Ninh Hai (Hai Phong) en un port intérieur, point de départ de la route vers le port principal de Bac Ky. Si le port de Hai Phong se développe et que la circulation des marchandises sur le fleuve Rouge est favorable, cela pourrait être une opportunité de stimuler les activités commerciales à destination du Yunnan et du marché chinois.

La rivière Rouge dans la ville de Lao Cai aujourd'hui.

Malgré les difficultés de la route commerciale fluviale de Cua Cam (Hai Phong) en remontant le fleuve Rouge jusqu'à Laokay puis jusqu'au Yunnan, les Français n'abandonnent toujours pas l'idée de pénétrer en Chine. À partir de là, les Français ont choisi une autre solution : le transport ferroviaire. En 1901, la construction du chemin de fer Viet-Dien reliant Hai Phong à Kunming débute officiellement, marquant le changement de direction de la route française pour pénétrer en Chine.

Là où la rivière Nam Thi et la rivière Rouge se rencontrent.

Depuis sa recherche jusqu'à son ouverture et son remplacement progressif par le chemin de fer, la route commerciale fluviale de Cua Cam (Hai Phong) à travers le fleuve Rouge jusqu'au Yunnan, bien qu'elle ait connu de nombreux hauts et bas et changements, a eu un énorme impact économique, social et culturel sur la région du Nord en général et sur Laokay en particulier. Tout d’abord, elle a contribué au développement économique de Hai Phong : en moins de deux décennies, les Français y ont construit un port commercial doté d’équipements modernes pour le transport de marchandises. La naissance du port de Hai Phong est la prémisse et la force motrice pour promouvoir le développement socio-économique de la zone le long du fleuve Rouge, de Hanoi à Lao Cai. Pour Lao Cai, à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, la route commerciale fluviale Cua Cam - Fleuve Rouge - Yunnan et le chemin de fer Viet - Dien ont contribué à amener cette terre à une position clé, un pont important dans le commerce de marchandises entre le Vietnam - la Chine - l'ASEAN et l'Europe.

* L'article utilise des éléments du livre Vietnamese History Summary de l'auteur Tran Trong Kim et du livre Dai Viet Su Ky Toan Thu des historiens Le Van Huu, Phan Phu Tien, Ngo Si Lien, Pham Cong Tru, Le Hy...

Source : https://baolaocai.vn/luoc-su-ve-tuyen-giao-thuong-cua-cam-song-hong-van-nam-post399457.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion spéciale du gouvernement sur l'élaboration des lois en avril](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/13/8b2071d47adc4c22ac3a9534d12ddc17)

![[Photo] Clôture de la 11e Conférence du 13e Comité central du Parti communiste du Vietnam](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/12/114b57fe6e9b4814a5ddfacf6dfe5b7f)

Comment (0)