Das schnelle Wachstum bei Elektrofahrzeugen, insbesondere in China, hat die Slowakei und die Tschechische Republik, die beiden Länder mit der weltweit größten Automobilproduktion pro Kopf, in die Lage versetzt, Veränderungen herbeizuführen.

Die Slowakei und die Tschechische Republik werden als „Detroit Europas“ bezeichnet und sind die beiden Länder, die pro Kopf weltweit die meisten Autos produzieren. In dieser Metropolregion spielt die Automobilindustrie eine tragende Rolle in der Wirtschaft.

Die Automobilproduktion ist der größte Industriezweig der Slowakei und trägt 13 % zum BIP bei (in Deutschland sind es 5 %). Große Marken wie Volkswagen, Peugeot, Kia und Jaguar Land Rover haben dort Fabriken. Bis 2022 wird das Land mehr als eine Million Autos produzieren, also durchschnittlich 184 Autos pro 1.000 Einwohner. Mehr als 30 % der jährlichen Exporte der Slowakei bestehen aus Autos und zugehörigen Motoren und Maschinen.

Auch in der Tschechischen Republik trägt die Automobilindustrie etwa 10 Prozent zum BIP bei und ist für ein Viertel der Exporte verantwortlich. Hier befinden sich die Fabriken von Skoda, TPCA und Hyundai.

Dank der Automobilindustrie erreichte das Wachstum in den letzten beiden Jahrzehnten in der Tschechischen Republik und der Slowakei jeweils 2,4 % und 3,5 % und lag damit über dem EU-Durchschnitt. Allerdings bedroht die Elektroauto-Welle die Zukunft dieser Autohauptstadt. Der Ort steht vor mindestens zwei großen Herausforderungen. Erstens ist da die Welle von Elektroautos „Made in China“.

Daten des Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington (USA) zeigen, dass Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen nach Europa jedes Jahr stetig gestiegen sind, von 621,5 Millionen USD im Jahr 2019 auf über 15 Milliarden USD im Jahr 2022. Allein in den ersten 7 Monaten des Jahres 2023 erreichten sie mehr als 13 Milliarden USD.

Laut CSIS kommen die meisten aus China importierten Elektroautos in Häfen in Belgien, den Niederlanden oder Slowenien an, werden dann aber in Großbritannien, Deutschland oder Skandinavien verkauft. Die meisten chinesischen Elektroautos gelangen aufgrund der hohen Nachfrage und der niedrigen Einfuhrzölle nach Europa, während die 27,5-prozentigen US-Zölle ihnen den Markteintritt erschweren.

Einer Studie des deutschen Versicherungskonzerns Allianz zufolge würde der wirtschaftliche Schaden für die europäische Automobilindustrie 24,2 Milliarden Euro betragen, wenn bis 2030 1,5 Millionen chinesische Autos nach Europa kommen würden. Volkswirtschaften, die stark von diesem Sektor abhängig sind, wie etwa die Slowakei und die Tschechische Republik, könnten stärker betroffen sein (0,3 bis 0,4 Prozent des BIP).

„Wenn wir sagen, dass China schlecht darin ist, Autos mit Verbrennungsmotor zu produzieren, dann gilt das nicht mehr für Elektroautos“, sagte Patrik Križanský, Direktor der slowakischen Vereinigung für Elektrofahrzeuge (SEVA), gegenüber EURACTIV Slowakei.

Die Allianz ist der Ansicht, dass die politischen Entscheidungsträger eine wechselseitige Handelskooperation mit China anstreben sollten. „Darüber hinaus könnte die Zulassung chinesischer Investitionen in die Automobilmontage zu einer höheren Wertschöpfung führen“, empfahl das Unternehmen.

Im Rahmen ihrer jüngsten Bemühungen zum Schutz der Automobilindustrie hat die Europäische Kommission eine Untersuchung gegen mehrere chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen eingeleitet, um festzustellen, ob diese von Subventionen profitieren, die ihnen den Verkauf zu niedrigeren Preisen ermöglichen. Frankreich veröffentlicht Liste förderungswürdiger Elektroautos, ausgenommen sind die meisten chinesischen Autos.

Europäische Hersteller beschleunigen die Elektrifizierung, doch das stellt auch die hiesige Autoindustrie vor Herausforderungen. Mehrere multinationale Konzerne haben große Investitionen in der Slowakei ab 2022 angekündigt, darunter mehr als 1,2 Milliarden Euro von Volvo für sein drittes Werk im Land, das ausschließlich auf die Produktion von Elektroautos ausgerichtet ist. Porsche plant zudem, eine Milliarde Euro in die Produktion von Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge zu investieren.

Zuzana Zavarská, Ökonomin am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), bestätigte, dass ausländische Unternehmen den Wandel in der Slowakei durch große Investitionen vorantreiben.

Sie ist der Ansicht, dass die heimischen Unternehmen im Transformationsprozess ins Hintertreffen geraten. Dies erfordere einen energischeren Ansatz des Landes in der Industriepolitik, kommentiert Zuzana Zavarská in Emerging Europe .

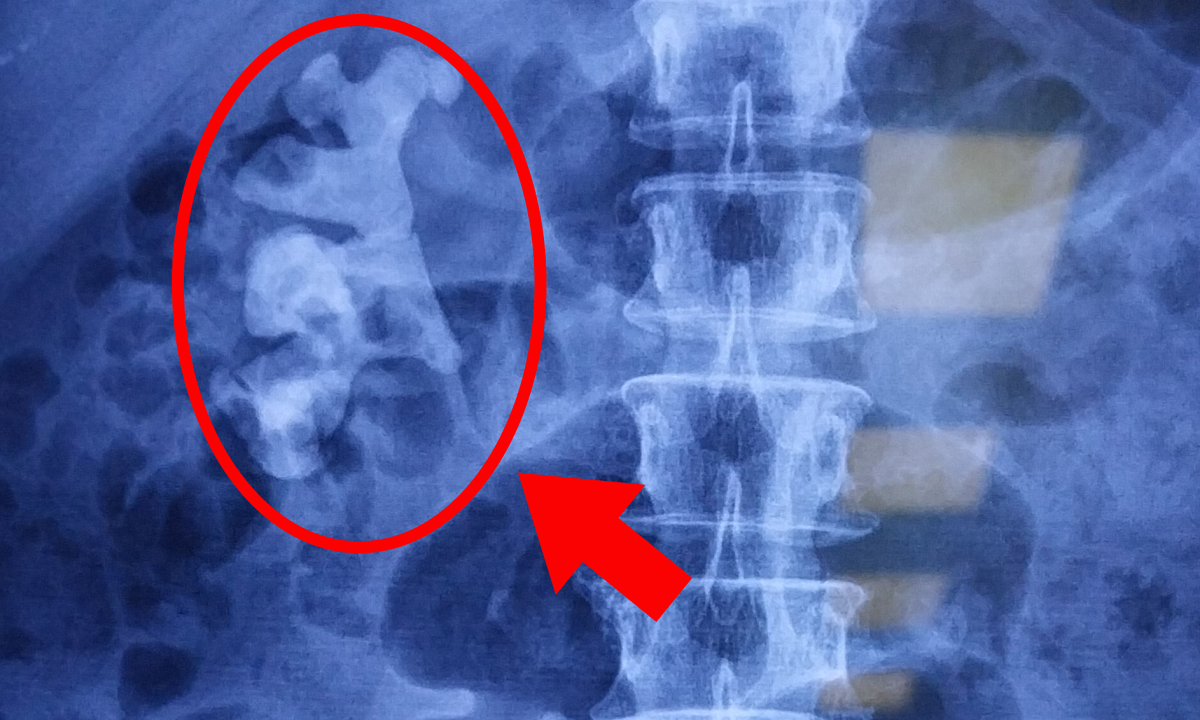

Denn bei den meisten in der Slowakei produzierten Automotoren handelt es sich noch immer um herkömmliche Verbrennungsmotoren. Die Herstellung von Elektromotoren erfordert weniger Teile und ist einfacher. Dies bedeutet, dass zur Aufrechterhaltung der gleichen Fahrzeugproduktion weniger Arbeitskräfte benötigt werden.

Arbeiter arbeiten im Juli 2019 an der Produktionslinie von Volkswagen Porsche in Bratislava, Slowakei. Foto: Reuters

Insgesamt sind 260.000 Menschen bei vier Automobilherstellern und 350 Zulieferern in der gesamten Slowakei beschäftigt. In der Tschechischen Republik ist diese Zahl fast doppelt so hoch. Einer Untersuchung der Forschungsorganisation Globsec in der Hauptstadt Bratislava (Slowakei) zufolge könnten im schlimmsten Fall durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bis zu 85.000 Arbeitsplätze oder 4,5 Prozent der Erwerbsbevölkerung verloren gehen.

„Wenn uns dieser Übergang nicht gelingt, werden wir ein Problem mit den Arbeitsplätzen haben“, sagte Alexander Matusek, Vorsitzender des slowakischen Automobilindustrieverbands (ZAP), gegenüber Bloomberg.

Eine weitere Sorge für die Zukunft der Tschechischen Republik und der Slowakei besteht darin, dass sie bei der Anziehung von Investitionen zum Bau von Fabriken für Batterien für Elektrofahrzeuge ins Hintertreffen geraten könnten. In Ungarn und Polen sind fast ein Dutzend Fabriken im Bau oder im Bau. Das Problem bestehe darin, dass die Automobilhersteller bei einer Expansion ihre Produktion dorthin verlagern könnten, wo ihre Batterielieferanten ansässig seien, sagt Vazil Hudak, ehemaliger slowakischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Vorsitzender von Globsec.

Bis Mitte letzten Jahres gab es laut Reuters- Statistiken in der Tschechischen Republik und der Slowakei zwei Projekte im Zusammenhang mit Batterien für Elektrofahrzeuge. Davon hat Magna Energy Storage (MES) in der Region Horní Suchá eine Anlage im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar mit einer anfänglichen Kapazität von 200 MWh pro Jahr in Betrieb genommen. Das Unternehmen rechnet künftig mit einer Steigerung auf 15 GWh. In der Slowakei gibt es derzeit lediglich ein Pilotproduktionsprojekt mit einer Kapazität von 45 MWh InoBat.

Im Jahr 2022 suchte Volkswagen nach einem möglichen Standort für den Bau einer vierten Fabrik für Elektroautobatterien in Osteuropa. Die Gruppe berücksichtigte Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei.

Im November 2023 sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Blume jedoch, Volkswagen habe noch keine Entscheidung über den Standort der Fabrik getroffen, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa geringer sei als erwartet. In der Tschechischen Republik hat das Unternehmen eine Tochtergesellschaft namens Skoda.

Nach der Ankündigung von Herrn Oliver begannen tschechische Behörden, das für die Batteriefabrik von Volkswagen vorgesehene Gelände anderen Investoren anzubieten, da sie nicht länger warten konnten. Die Regierung plant, hier eine Gigafabrik zu errichten, die ihr dabei helfen soll, die Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu meistern.

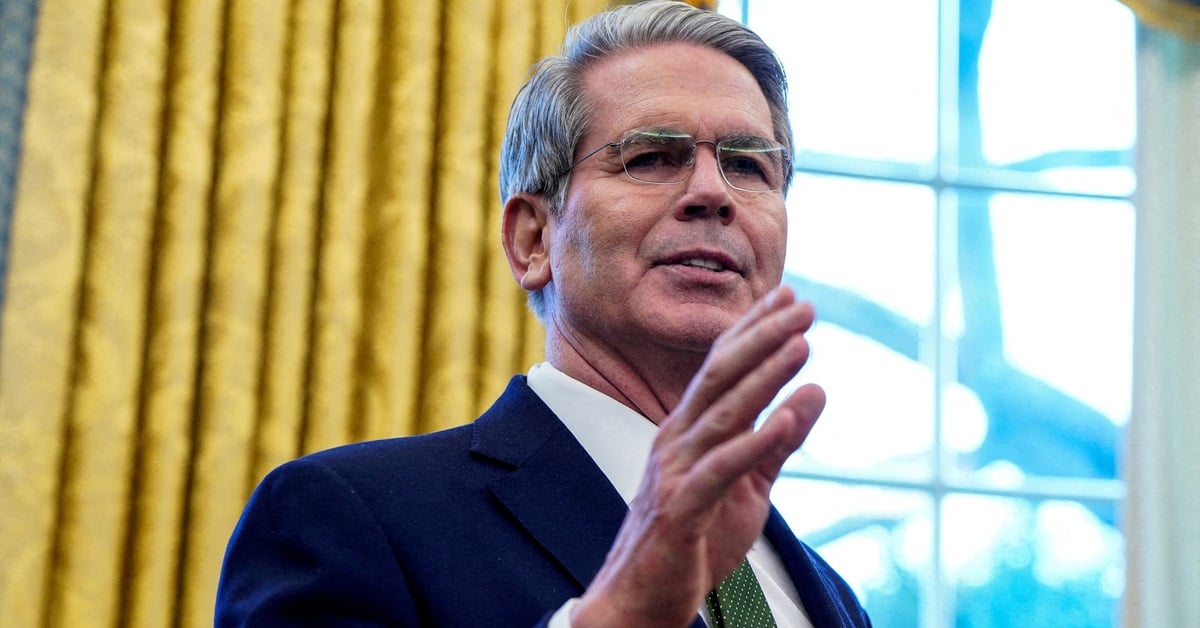

Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela sagte, er verhandle mit fünf potenziellen Investoren über den Bau der Megafabrik. Er verriet ihre Namen nicht, sagte aber, sie könnten von anderen Kontinenten stammen.

Phien An ( Zusammenfassung )

[Anzeige_2]

Quellenlink

![[Foto] Genosse Khamtay Siphandone – ein Führer, der zur Förderung der Beziehungen zwischen Vietnam und Laos beigetragen hat](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3d83ed2d26e2426fabd41862661dfff2)

![[Foto] Besondere Reliquien im Vietnam Military History Museum im Zusammenhang mit dem heldenhaften 30. April](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a49d65b17b804e398de42bc2caba8368)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den stellvertretenden Premierminister der Republik Belarus Anatoli Sivak](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/79cdb685820a45868602e2fa576977a0)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den CEO der Standard Chartered Group](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/125507ba412d4ebfb091fa7ddb936b3b)

Kommentar (0)