Anstatt bei hoher Inflation und niedriger Arbeitslosigkeit die Haushaltspolitik zu straffen, unternehmen die reichen Länder laut dem Economist „unglaublich mutige“ Schritte, um das Gegenteil zu erreichen – sie erhöhen ihre Ausgaben und ihre Kreditaufnahme.

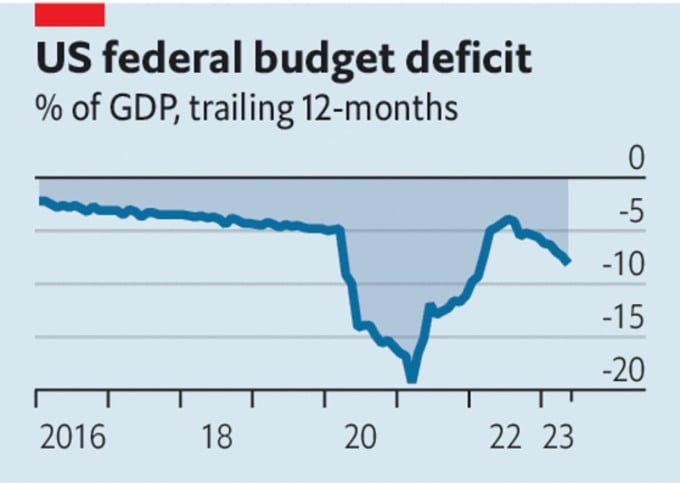

Die Staatshaushalte der reichen Länder geraten zunehmend unter Druck. Obwohl die USA das Desaster eines Zahlungsausfalls ihrer öffentlichen Schulden vermeiden konnten, verzeichneten sie in den ersten fünf Monaten des Jahres immer noch ein Haushaltsdefizit von 2.100 Milliarden US-Dollar, was 8,1 Prozent des BIP entspricht.

In der Europäischen Union müssen die Politiker feststellen, dass ein Konjunkturpaket im Umfang von 800 Milliarden Dollar aufgrund steigender Zinsen den Gemeinschaftshaushalt belasten wird. Denn das meiste Geld für dieses Paket stammt aus Krediten.

Die japanische Regierung hat vor kurzem ihren wirtschaftspolitischen Rahmen zur Haushaltskonsolidierung, der Leistungsbilanzzahlungen ausschließt, aufgegeben, dennoch liegt das Defizit weiterhin bei über 6% des BIP. Am 13. Juni stieg die Rendite zweijähriger britischer Staatsanleihen über das Niveau der Anleihenkrise, die durch das vorübergehende Haushaltsprogramm im September letzten Jahres verursacht wurde.

Haushaltsdefizit der USA. Quelle: The Economist

Die Haushaltspolitik der reichen Länder erscheine nicht nur rücksichtslos, sondern angesichts der heutigen wirtschaftlichen Lage auch unangemessen, so der Economist .

Angesichts dieser Umstände beließ die US-Notenbank (Fed) am 14. Juni die Zinssätze unverändert und wartete auf weitere Signale zur Gesundheit der Wirtschaft. Doch da die Kerninflation über 5% liegt, glauben nur wenige, dass die Zinsen stabil bleiben werden.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer erneuten Zinserhöhung. Es ist ziemlich sicher, dass die Bank of England (BoE) am 22. Juni diesem Beispiel folgen wird. Mit einem Anstieg der Nominallöhne um 6,5% ist Großbritannien das einzige Land, in dem eine Lohn-Preis-Spirale nach oben droht.

Hohe Inflation, niedrige Arbeitslosigkeit und steigende Zinsen bedeuten, dass die Welt eine straffe Politik braucht, also Beschränkungen bei Ausgaben und Kreditaufnahme. Doch die reichen Länder tun das Gegenteil. Bisher überstieg das US-Defizit nur in turbulenten Zeiten die Marke von sechs Prozent: während des Zweiten Weltkriegs, nach der globalen Finanzkrise und zuletzt nach dem Covid-19-Lockdown.

Derzeit liegt keine Katastrophe vor, die Notausgaben erforderlich machen würde. Sogar die Energiekrise in Europa hat sich entspannt. Daher besteht das Hauptziel der enormen Staatsverschuldung darin, die Wirtschaft anzukurbeln und die Zinssätze höher als nötig zu treiben. Höhere Zinssätze führen zu einem größeren Potenzial für finanzielle Instabilität.

Darüber hinaus ist auch der Staatshaushalt betroffen. Beispielsweise erhöhen sich die Kosten für den Schuldendienst der britischen Regierung mit jedem Anstieg des Zinssatzes um einen Prozentpunkt im Laufe eines Jahres um 0,5 Prozent des BIP. Ein Grund für die Schwierigkeiten der USA liegt darin, dass die Fed in den Konjunkturjahren höhere Zinsen auf das Geld zahlen muss, das sie für den Rückkauf amerikanischer Staatsanleihen bereitstellt. Kurz gesagt: Die Geldpolitik kann die Inflation nur dann kontrollieren, wenn eine umsichtige Finanzpolitik verfolgt wird. Mit steigenden Zinsen steigt die Möglichkeit eines Kontrollverlustes.

Die Bemühungen der Politiker, etwas zu ändern, sind jedoch minimal. Selbst nachdem der „Fiscal Responsibility Act“ die US-Schuldenobergrenze anhebt und die Ausgaben kürzt, dürfte die Netto-Staatsverschuldung des Landes den Prognosen zufolge von heute 98 Prozent des BIP bis 2033 auf 115 Prozent steigen.

Die britische Regierung hatte im vergangenen Jahr geplant, den Gürtel enger zu schnallen, plant nun aber Steuersenkungen. Die Eurozone macht insgesamt einen recht soliden Eindruck, doch viele Mitgliedstaaten sind fragil. Um Italiens Schuldenquote bei den aktuellen – und wahrscheinlich noch weiter steigenden – Zinsen jährlich um einen Prozentpunkt zu senken, wäre ein Haushaltsüberschuss vor Zinsen von 2,4% des BIP erforderlich.

Warum steigern einige reiche Länder ihre Ausgaben weiter, obwohl dies möglicherweise auf Kosten einer höheren Verschuldung geht? Dabei geht es nicht nur um Wirtschaftswachstum, sondern möglicherweise auch um die Ansichten der Politiker zu dringenden Problemen oder ihre Vertrautheit mit dem defizitorientierten Wirtschaftsmodell.

In Italien hat sich die Staatsverschuldung gemessen am BIP gegenüber ihrem Höchststand von 144,7 Prozent des BIP im Dezember 2022 abgekühlt, liegt aber nach wie vor deutlich über dem Niveau von 103,9 Prozent im Dezember 2007, wie aus dem Wirtschaftsdatenbericht der Organisation CEIC Data hervorgeht. Die Schulden sind hoch, doch das Land braucht viele Dinge, für die höhere Ausgaben erforderlich sind.

Die Renten- und Gesundheitssysteme stehen aufgrund der alternden Bevölkerung unter Druck. Das Ziel der CO2-Neutralität erfordert öffentliche Investitionen. Geopolitische Risiken erhöhen den Bedarf an Verteidigungsausgaben. Um diesen Bedarf zu decken, müssen wir entweder die Steuern erhöhen oder das Drucken von mehr Geld und eine steigende Inflation in Kauf nehmen.

In den USA hatte der Kongress Anfang des Monats die 103. Anhebung der Schuldenobergrenze seit 1945 genehmigt. Beobachter gehen nun davon aus, dass es noch eine 104. und mehr geben wird. Adel Mahmoud, Vorsitzender des Cairo Economic Research Forum (Ägypten), sagte, dass es erneut zu einer Schuldenobergrenzenkrise kommen werde, weil die US-Regierung über ihre Einnahmemöglichkeiten hinaus ausgebe und zur Deckung ihrer Haushaltsgeschäfte auf Kredite angewiesen sei.

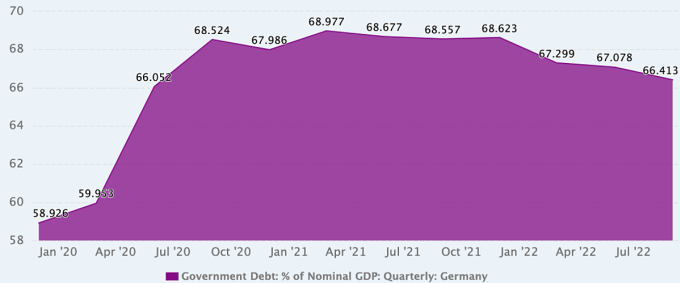

Sogar in Deutschland, einem Land, das für seine Haushaltsdisziplin bekannt ist und dessen Staatsverschuldung Ende letzten Jahres lediglich 66,4 Prozent des BIP betrug, ändern sich allmählich die Ansichten über die Haushaltspolitik und werden zum Diskussionsthema.

Entwicklung der Staatsverschuldung Deutschlands im Verhältnis zum BIP. Quelle: CEIC-Daten

Nachdem Deutschland aufgrund der Pandemie und des Ukraine-Konflikts mit mehreren Krisen konfrontiert war, ist das Land von seiner für die Bundesrepublik typischen restriktiven Finanzpolitik abgerückt. Im Jahr 2020, nach acht Jahren ausgeglichener Haushalte (2012–2019), in denen die gesamte öffentliche Verschuldung von rund 80 Prozent des BIP auf nur noch 60 Prozent gesunken war, kündigte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel an, das Land sei bereit, hohe Summen auszugeben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 abzufedern.

Und da die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher werden, argumentieren einige in der deutschen Politik – vor allem die Grünen –, dass er als dringendes Problem behandelt werden sollte, das ebenso viele Investitionen erfordert wie Pandemien und Kriege.

Dies befürwortet auch Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er sagte, dass steigende Ausgaben bei der Abwägung berücksichtigt werden müssten, ob man im Interesse des Erfolgs schnell und kostengünstiger oder langsam und anspruchsvoller vorgehen solle. „Wenn die deutsche Regierung ehrlich wäre, würde sie erkennen, dass wir uns in einem nahezu permanenten Krisenzustand befinden, dass uns große Veränderungen bevorstehen und dass dies keine Option ist“, sagte er.

Doch einige andere deutsche Ökonomen betrachten die letzten drei Jahre als fiskalischen Ausreißer. Sie wollen den Mechanismus zur Verhinderung des Schuldenwachstums so schnell wie möglich wiederherstellen. Sie argumentieren, dass die Regierung aufgrund der Einsparungen der Vorjahre während der Pandemie ungehindert Geld ausgeben konnte.

Niklas Potrafke, Ökonom am Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München, bezeichnete die Reaktion der Regierung auf die Pandemie mit ihrer expansiven Finanzpolitik als gut. Doch der Ukraine-Konflikt hat eine neue Krise und eine weitere fiskalische Expansion ausgelöst. „Ich bin besorgt, dass die Pandemie und der Krieg in der Ukraine eine Mentalität geschaffen haben, die eine ewige Erhöhung der Haushaltsausgaben akzeptiert. Die Regierung muss über Konsolidierungsstrategien nachdenken“, sagte der Experte.

Phien An ( laut Economist, FP, Xinhua )

[Anzeige_2]

Quellenlink

Kommentar (0)