SGGP

全国の出生率は出産可能年齢の女性1人当たり2.09人であるが、ホーチミン市では1人当たりわずか1.39人であり、人口置換レベルには達していない。出生率が低いままであれば、都市の将来の社会経済発展に重大な影響を及ぼすことになるだろう。

|

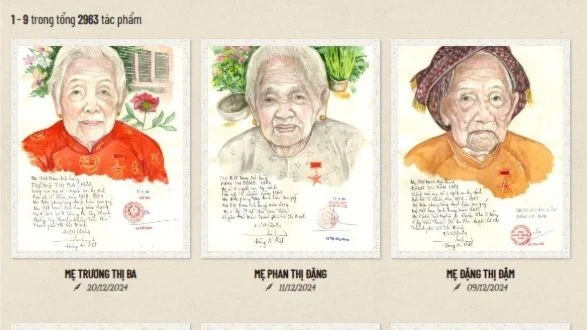

| ホーチミン市フン・ヴオン病院での帝王切開 |

女性は出産に対してますます「怠惰」になっている

レ・キム・ホアさん(ニャーベ県在住)は、息子が8歳になっているにもかかわらず、まだ2人目の子どもを産むつもりはない。 「夫も私も働いていて、月収はわずか1500万ドンです。ホーチミン市で子供を育てるには、おむつ、ミルク、予防接種、学校、課外活動、そしてもちろん送り迎えの人まで、たくさんのお金がかかります。もしもう一人子供ができたら、育てられないのではないかと不安です」とホアさんは、もう子供を持つつもりがない理由を説明した。ファム・トゥー・トランさん(トゥドゥック市在住)は、子どもの世話をしたり学校に連れて行ったりする時間がないため、これ以上子どもを持たないことに決めました。トランさんによると、夫婦ともに外資系企業に勤めており、仕事が忙しく、頻繁に出張し、育児や家事は祖母とメイドに任せているという。両家の家族から何度も勧められたにもかかわらず、トランさんと夫は子どもを一人だけ持つことを選んだ。トランさんはこう語りました。「子供と過ごす時間があまりないので、一人だけ子供を持つことを選びました。私にとって、子供が一人か二人かは重要ではありません。大切なのは、子供をきちんと世話し、立派に育てることです。」

経済的なプレッシャー、仕事の忙しさなどが、ホーチミン市の多くの女性が2人目の子どもを持つことを躊躇する理由です。ホーチミン市人口家族計画局のデータによれば、2000年から現在に至るまで、同市の出生率は継続的に減少している。 2000 年の出生率は出産年齢の女性 1 人あたり 1.76 人でしたが、2022 年までにこの数字は 1.39 人にまで低下します。主な理由の一つは、現代の若者の間で晩婚化が進み、出生率が低下していることです。それに加えて、今日では子どもを育て、世話するには多くの費用が必要となり、子どもたちが物質的にも精神的にも最も充実した環境で暮らせるように、子どもの数を少なくしようという考え方が広まっています。さらに、都市化のスピードが速いため、仕事、住宅、生活の場を見つけることが難しくなり、一方で子供を成人になるまで育てる費用が非常に高いため、多くの夫婦がさらに子供を持つことを躊躇するようになっています。

女性の出生数減少の傾向により、将来の労働力不足のリスクが現実のものとなっている。人口統計モデルによれば、出生率の低下は人口構造に強い影響を及ぼし、若者と労働年齢の人の割合は減少し、高齢者の割合は増加するだろう。これにより、ホーチミン市の人口高齢化がさらに加速します。実際、同市の人口高齢化率は49.4%と全国平均(48.8%)を上回り、高齢化段階に突入しているが、医療制度は人口の高齢化率に追いついていない。一方、社会的には、現在多くの家庭が 4-2-1 方式に従って 1 人の子供だけを持つことを選択しています。つまり、4 人の祖父母と 2 人の両親が 1 人の子供の世話をすることになります。将来、子供は逆の 1-2-4 の方向で、2 人の両親と 4 人の祖父母の世話を同時にしなければならなくなります。

出生率の上昇は難しい問題か?

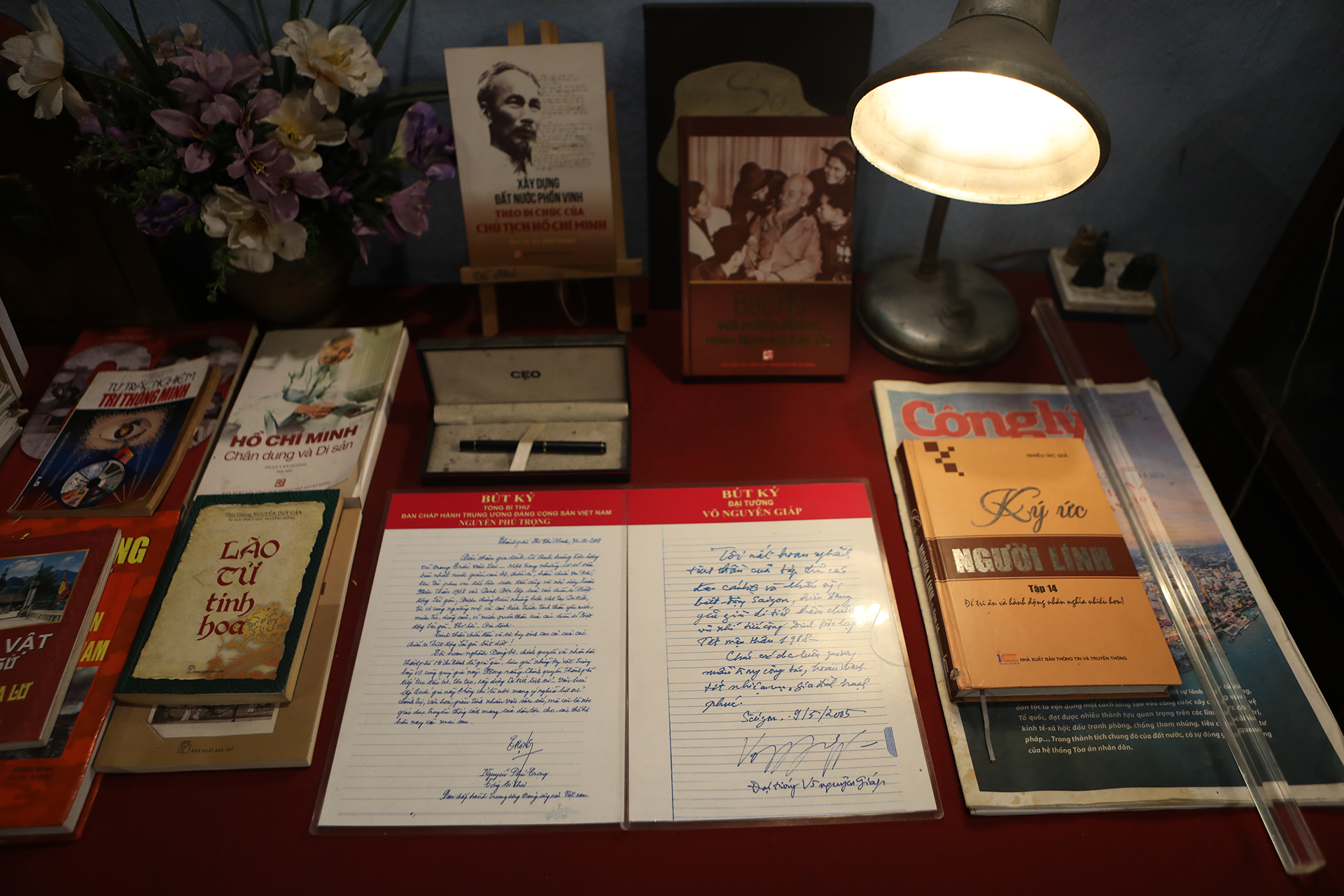

ホーチミン市人民委員会は、2030年までの出生率調整プログラムにおいて、2025年までに総出生率を1女性当たり1.4人に増加させ、2030年までに1女性当たり1.6人を目指すという目標を設定している。ホーチミン市の人口は2025年に約1,060万人、2030年には1,200万人となる見込みだ。自然人口増加率は2025年に1.1%以上、2030年には1.3%以上を目指している。ホーチミン市人口・家族計画局長のファム・チャン・チュン氏によると、この目標の達成は容易ではなく、政治システム全体の共同参加が必要だという。子どもを産み育てるという決断をする際に、より安心していただけるような政策が大切です。ホーチミン市保健局副局長のグエン・ヒュー・フン博士も同様の見解を示し、市が政策を変えず出産を奨励しなければ出生率を上げることは非常に難しいだろうと懸念している。

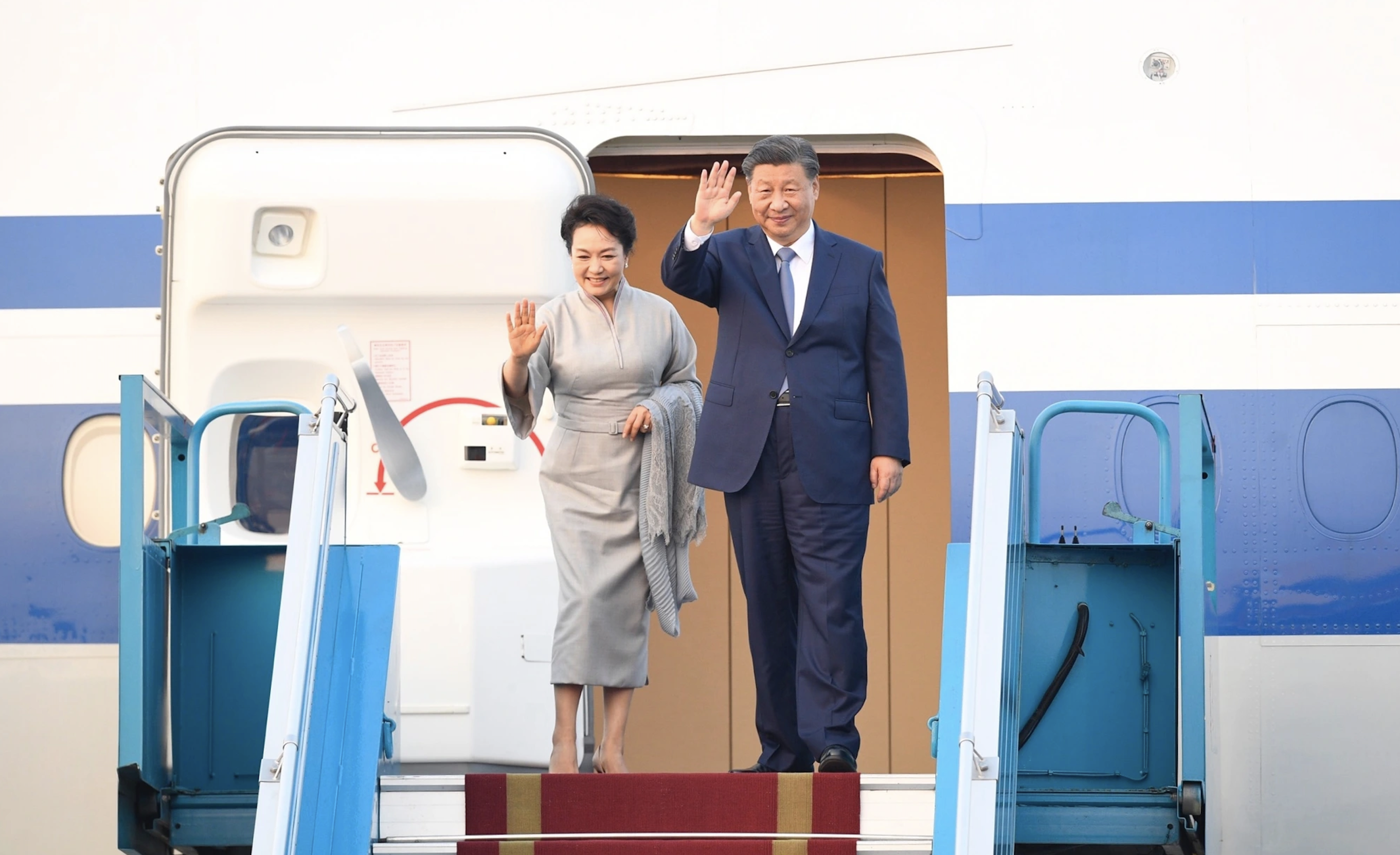

ホーチミン市人民評議会議員で、フン・ヴオン病院院長のホアン・ティ・ディエム・トゥエット准教授、医師、医師は、他の多くの女性と同様に、子供を持つことを決める際に、子供を育てるのに十分な体力があるか、出産後に誰が子供の面倒を見るのか、仕事が忙しいときに子供はきちんと世話されるのかなど、多くの疑問を抱いていたと打ち明けた。そのため、現代の女性が出産を恐れないようにするためには、出産と子育てを支援する政策が必要だと彼女は考えている。

ホーチミン市公衆衛生協会会長のレ・チュオン・ザン博士は、20~30年後にはベトナムの人口は高齢化と深刻な労働力不足を伴い、現在の日本や韓国と同様の状況になるだろうと語った。したがって、この期間中、ベトナムは、夫婦が望む子供の数を自分で決めることができるように、出産奨励策を推進する必要がある。出生率を高めるため、ホーチミン市人口家族計画局は、ホーチミン市に戸籍を持つ人々の2度目の出産にかかる病院費用を全額免除または減額することを提案した。同時に、市内に住民登録をして子どもが2人生まれた夫婦に対して、公営住宅の購入や住宅賃貸の融資を優先的に支援する。さらに、ホーチミン市人口家族計画局は、10歳未満の児童の授業料を免除または減額すること(市の授業料基準を支持することに加え、学生の寄宿費と昼食代を補填することを提案)、学校牛乳プログラムの実施などを提案した。

ホーチミン市公衆衛生協会会長のレ・チュオン・ザン博士によると、家族計画政策を大胆に放棄し、「各夫婦は2人の子供を持つべき」というスローガンを「各夫婦が望む子供の数を決める」に変える必要があるという。具体的には、3 人の子供を持つことを禁止することから、条件が許せば 3 人目以上の子供を持つことを奨励することへと変わります。

[広告2]

ソース

コメント (0)