コインの裏表

今日では、インターネットに接続された電話やコンピューターがあれば、人類の知識から娯楽に至るまでのあらゆるリソースに無制限にアクセスすることができます。しかし、インターネットへの接続が非常に簡単であるということが、ユーザー、特に十代の若者に潜在的な危害をもたらす可能性があります。

大都市の学生が自分専用のインターネット接続機器を所有することは、もはや珍しいことではありません。ユニセフの調査データによると、2022年には12~17歳の子どもの87%が1日に少なくとも1回、平均5~7時間インターネットを利用していた。その結果、子どもたちはオンライン上の潜在的なリスクを予防し、自らを守る能力を失ってしまいます。

この問題について、持続可能開発マネジメント研究所(MSD)所長のグエン・フオン・リン氏は次のように述べた。「インターネットの影響はコインの表裏のようなものです。一方では、4.0時代において、若者は無限のツールによって探求し、主体的に学ぶ力を得ています。他方では、インターネットにはダークゾーンが存在し、子どもたちがフェイクニュースや悪質で有害なコンテンツに容易にアクセスし、プライバシーやセキュリティを侵害され、情報を盗まれたり、中傷されたり、オンラインで詐欺に遭ったりする危険性があります。」

一方、ベトナムの子どもたちの声の報告書によると、調査対象となった子どもたちの30%以上が、家族の大人が自分たちがインターネットを使っていることを知ったときに不快感を覚えたという。オンラインで問題に遭遇した場合、多くの学生は自分で解決することを選択します。

グエン・フオン・リン氏によると、こうした状況は親と子の間の溝を深めているとのことです。「親は常に子どもにとって最善のものを望みます。しかし、時には禁止やプライバシー管理といった極端な手段によって、子どもは息苦しさを感じ、共有をやめたり、避けたりする傾向にあります。」

子供たちと一緒に

十代の若者は心理的に脆弱であることが多いため、子供たちとのコミュニケーションや教育は社会にとって常に難しい問題です。こういう時、親は禁じるのではなく、寄り添うべきです。親のオープンな姿勢、そして真剣さこそが、子どもの良き伴侶となるための最良の姿勢なのです。

付き添うには、親が子供の話を聞き、子供と問題を共有し、子供から学び、解決策について話し合う姿勢を持つことが求められます。開放性と友人のような仲間意識の観点から見ると、子どもたちは厳しい要求を受け入れたり押し付けられたりするのではなく、心を開いて耳を傾け、お互いに信頼し合う可能性が高くなります」とフォン・リン氏は述べた。

フォン・リン氏によると、知識を共有したり、安全機能で子供たちをサポートしたりすることに加えて、親が子供たちのインターネットの好みや好むプラットフォームを理解することで、そのギャップはさらに縮まるだろう。 「親が楽しいトレンドに直接参加し、子どもと一緒にプラットフォームを体験するのがより理想的です」とフォン・リン氏は語った。

ミンハイさん(ホーチミン市)は、娘さんが幼い頃からリップシンクに興味を持っていることに気づき、2017年から一緒に面白い動画を撮影し、インターネットに投稿してきました。これは、ミンハイさんと娘さんが幅広い愛を受ける機会でもありました。

彼によると、子供たちと一緒にTikTokで面白い動画を撮影することは、デジタル世界で子供たちを理解し、寄り添うための方法だそうです。

「インターネットには娘にとっても私にとっても、常に興味深く役立つコンテンツがたくさんあることを、実際に試してみなければ分かりません。しかし、以前はとても心配で、子どものインターネット利用を制限していました。親は子どものプラットフォームを使い始め、子どもの話に耳を傾け、話しかけ、時間のある時に役立つトレンドに参加するべきです。そうすることで、親は子どもが安全に暮らせるようサポートし、家族の絆を深めることができるのです」とミン・ハイさんは語りました。

親は付き添うだけでなく、まずは子どもが助けを必要とするときに頼りになる「情報源」になるために、自分自身の知識を高める必要があります。プラットフォームの安全設定の使用方法と設定方法を理解することは、親が子供と過ごす時間をサポートします。

一部のプラットフォームには、TikTok の Smart Family のような特殊な機能があります。このツールを有効にすると、保護者は子供が物理的に近くにいなくても、使用時間を管理したり、キーワードをフィルタリングしたり、不適切なコンテンツを制限したりすることをサポートできます。

さらに、フォン・リン氏によると、インターネット上には親が知識を身につけるための公式情報ページが常に存在するとのことです。「ソーシャルネットワーキングプラットフォームには、親が子供と話し合ったり参加したりするための宣伝キャンペーンもあります。例えば、#TryItWithTikTok、#LearnOnTikTok は、TikTokで数十億回再生された役立つ情報やヒントを広める2つのキャンペーンです。#VaccineSo、#CreateKindness では、親子でインターネット利用時の安全意識を高めています...」

[広告2]

ソース

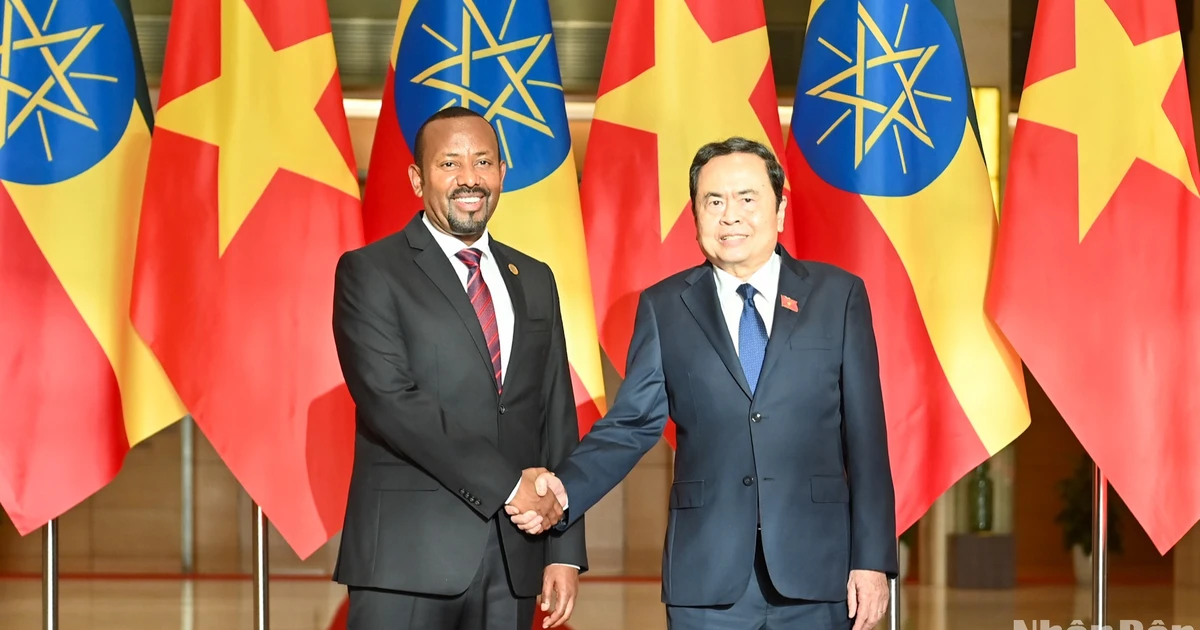

![[写真] ルオン・クオン大統領がエチオピアのアビィ・アハメド・アリ首相を歓迎](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/16/504685cac833417284c88a786739119c)

![[写真] ルオン・クオン大統領が「親切の行為」プログラムの典型的な例100例と面会](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/16/ce8300edfa7e4afbb3d6da8f2172d580)

コメント (0)