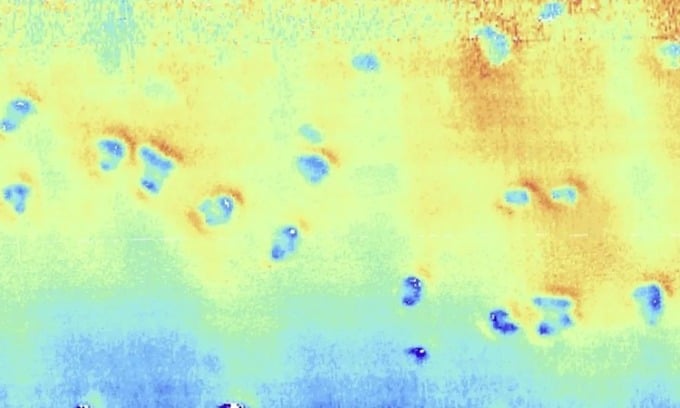

ドイツ沖の海底に点在する数メートルから60メートルの幅の穴は当初メタンガスによるものと思われていたが、実際にはイルカが作ったものだった。

北海の浅い穴は当初、メタンガスの漏れが原因だと考えられていた。写真:イェンス・シュナイダー・フォン・ダイムリング

北海の濁った水の下には、浅いクレーターが海底に点在しています。これらの穴は円形または楕円形で、幅は数メートルから 60 メートル以上に及びますが、深さはわずか 11 メートルです。いくつかの坑道は互いに合体し、集水図に似た盆地を形成しています。このような浅い穴は、メタンやその他の地下水を含む液体が堆積物から泡立つときによく形成されます。しかし、学術誌「コミュニケーションズ・アース・アンド・エンバイロメント」に掲載された研究によると、北海の何千、何百万もの穴は、ネズミイルカが餌を探しているためにできたものである可能性が示唆されている。研究結果により、ネズミイルカや他の多くの動物が海底の形成に大きな役割を果たしている可能性があることが示されたと、ライブサイエンスが2月27日に報じた。

キール大学の地質学者イエンス・シュナイダー・フォン・ダイムリング氏は長年、北海の浅いクレーターがメタンの漏れによって生じたのではないかと考えていた。北海の海底は緩い砂でできていて、強い海流があるため、堆積物にメタンが蓄積するのには適していません。エコーサウンダを使用したマッピング研究ではメタンは検出されませんでした。

謎に包まれた浅いクレーターの理解を深めるため、研究チームは海底の高解像度調査を可能にするマルチビーム音響測深機を使用した。新しいツールにより、研究者はクレーターの形状をセンチメートル単位の詳細まで調べることができる。シュナイダー・フォン・ダイムリング氏によると、マルチビーム音響測深機によって、浅い穴は実際には堆積物を通して放出されたメタンの場合のような円錐形ではないことが明らかになったという。幅に関係なく、穴の深さは約11cmです。

浅いクレーターの原因を調査するにあたり、シュナイダー・フォン・ダイムリンクは生物学者でありダイバーでもある友人に相談した。そのおかげで、ネズミイルカ( Phocoena phocoena )がイカナゴを嗅ぎつけるために海底をかき回していることがよく分かったのです。電話の後、シュナイダー・フォン・ダイムリンク氏はイルカを研究している生物学者らとチームを組んだ。

研究チームは既存のモデルと海流データを用いて、ネズミイルカやイカナゴの生息地を予測した。イルカもイカナゴも海流の強い地域に生息しています。研究者たちは彼らの生息地が研究地域と重なっていることを発見した。彼らがネズミイルカやイカナゴがいると予想した場所には、さらに多くの穴が見つかりました。イルカによって作られ、海流によって浸食された大きな穴。

チームは現在、アイルランドの科学者らと協力し、北海のイルカの生息地に基づいて予測した穴の位置を確認している。こうした学際的な研究は、生物学者が動物の行動についてより多くを学ぶのに役立ちます。浅い海底の窪みがどのように形成されるかを理解することは、水中の危険を特定する上で重要です。メタンガスの漏れによって作られたクレーターは、地殻変動による脅威の兆候である可能性がある。科学者たちがクレーターが生物によって作られたものであると特定すれば、地殻活動に関する懸念を和らげることができるかもしれない。

アン・カン( Live Scienceによると)

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ト・ラム事務総長がベトナム駐在フランス大使オリヴィエ・ブロシェ氏を接見](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/49224f0f12e84b66a73b17eb251f7278)

![[動画] Viettelがベトナム最大の海底光ケーブルラインを正式に運用開始](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/f19008c6010c4a538cc422cb791ca0a1)

コメント (0)