連邦準備制度理事会は世界的な影響力の低下に直面している。世界経済の構造は変化し、米国とその同盟国が占める割合は小さくなった。 [広告_1]

|

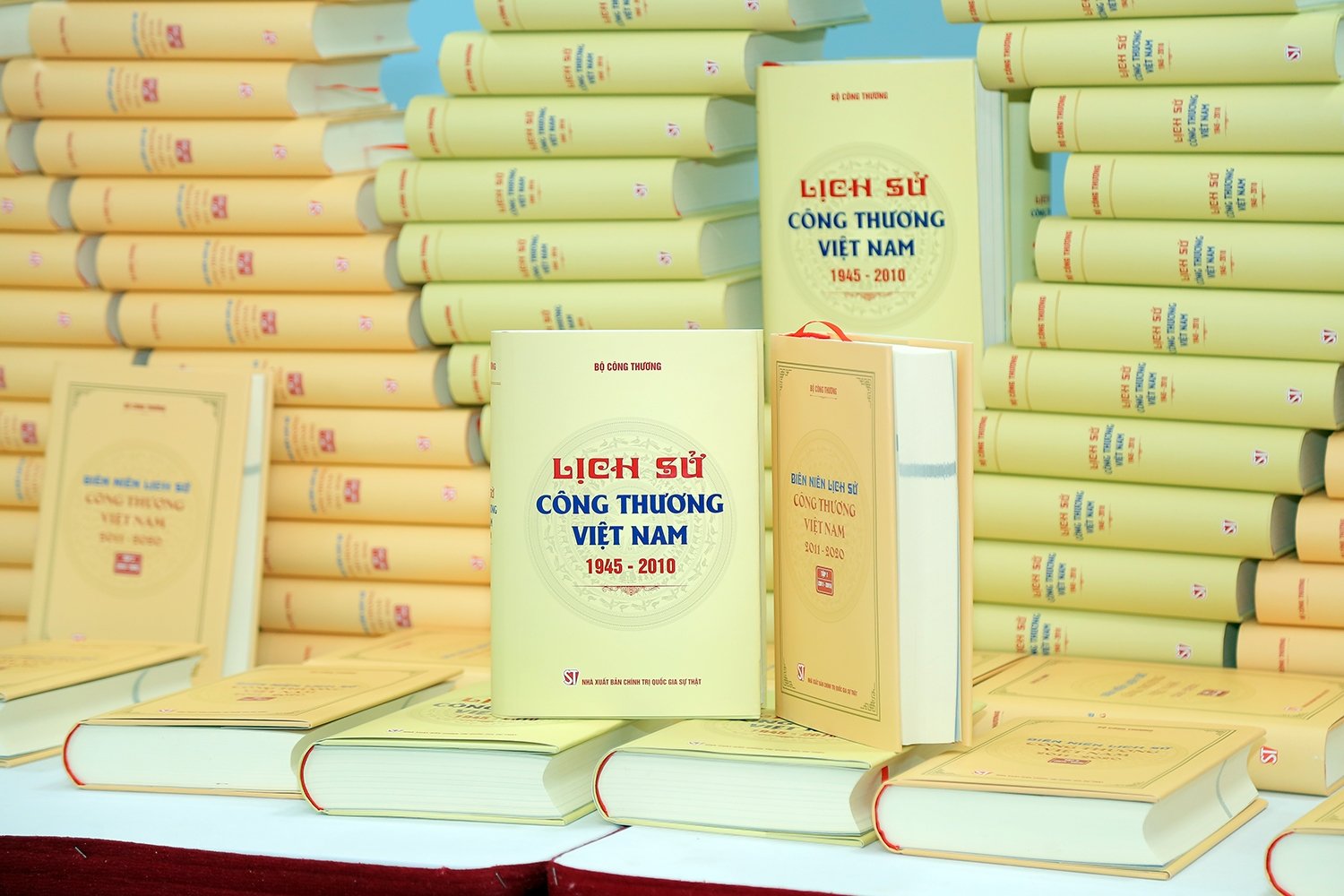

| 連邦準備制度理事会は世界的な影響力の低下に直面している。 (出典:ロイター) |

1990年代から2000年代初頭にかけて、世界中の株式市場はウォール街の動きに合わせて動き、一方で中央銀行は米国連邦準備制度理事会の先導に従うか、通貨価値と物価安定を危険にさらす「ホットマネー」の流入や引き出しに直面した。

今日、主要経済国の状況は大きく異なります。米国では、過去2年間、パンデミック後のインフレが問題となっていた。欧州も同様の圧力にさらされており、ウクライナ紛争によりロシアからの安価なガス供給が遮断され、状況はさらに悪化している。

日本では、弱い経済が回復しつつある兆候として、インフレ率の上昇が予想されている。中国では、価格が高すぎることが問題ではなく、価格が低すぎることが問題だ。

その結果、多くの中央銀行は異なるスピードで、あるいは異なる方向に行動している。連邦準備制度理事会は、インフレが強かったときに金利を引き上げるのが遅れ、インフレが穏やかだったときに金利を引き下げるのが遅れた。欧州中央銀行とイングランド銀行、そして新興市場の多くの中央銀行は、FRBに先駆けて金利の引き下げを開始した。

対照的に、中国では政策立案者たちが不動産市場のゆっくりとした崩壊を食い止め、株式市場を支えるために奮闘している。日本銀行(BoJ)に関しては、金利を下げるのではなく引き上げました。

中央銀行が異なる道を選ぶと、奇妙なことが起こります。例えば、日本円は今年前半に下落し、その後夏に急騰したが、その後、FRBと日銀が異なる方向に向かう可能性から再び急落した。

通貨の変動には結果が伴います。円安は日本企業の利益増加と日経平均株価の上昇を意味します。円高が進んだため、2024年8月には日本株がたった1日で12%下落した。

世界市場では、4兆円(268億ドル)の金利差取引(投資家が日本で低金利で借り入れ、他の場所で高利回りの資産に投資すること)が主な原動力となっている。

円高によりこれらの取引が利益を生まなくなったため、投資家はすぐに資金を引き揚げ、米国株からメキシコペソ、ビットコインに至るまであらゆるものに打撃を与えた。

連邦準備制度理事会は世界的な影響力の低下に直面している。世界経済の構造は変化し、米国とその同盟国が占める割合は小さくなった。 1990年、米国は世界のGDPの21%を占め、主要7カ国(G7)は50%を占めました。 2024年までに、これらの数字はそれぞれ15%と30%に低下するでしょう。

米ドルは依然として世界の主要な準備通貨であるが、もはやかつてほど強力ではない。国際通貨基金(IMF)によると、世界の中央銀行の外貨準備高に占める米ドルの割合は2000年の72%から2023年には58%に減少する。

中国人民銀行(中央銀行)の統計によると、同国の貿易取引の4分の1が現在では人民元で決済されており、10年以上前はゼロだった。

アメリカの魅力が薄れてきたのは驚くことではない。他の経済、特に中国がより大きな影響力を持ち始めています。今後数カ月間、FRBの利下げのペースと規模が重要になるだろう。

しかし、おそらく中国の経済刺激策の方が理にかなっているだろう。中国が2024年9月下旬に発表した一連の措置により、来年の世界GDPは約3000億ドル増加すると予想され、同国の財政省が財政刺激策を実施すればさらに増加することになる。

[広告2]

出典: https://baoquocte.vn/fed-da-het-thoi-290759.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相、ベトナム製品に対する米国の相互関税導入に関する会議を議長](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/9b45183755bb47828aa474c1f0e4f741)

![[写真] ドンナイ省の人々がパレードに参加する部隊を温かく歓迎](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/ebec3a1598954e308282dcee7d38bda2)

![[写真] ハノイ、同志カムタイ・シパンドンを偲んで半旗を掲げる](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/5/b73c55d9c0ac4892b251453906ec48eb)

コメント (0)