실제로 많은 사람들은 경제적으로 불리하지 않음에도 불구하고 사소한 절도를 저지르거나 재정적 이득 없이 절도를 저지릅니다.

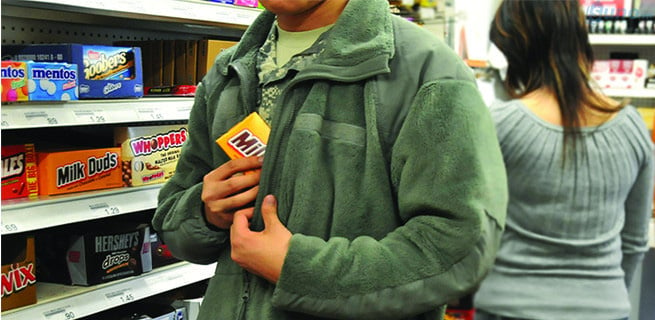

도벽증은 도벽증이라고도 불리는 심리적 장애입니다. - 일러스트 사진

도벽증이란 무엇인가?

베트남 심리학 협회 회원이자 심리학자인 응우옌 응옥 황은 Tuoi Tre Online 에 전한 바에 따르면, 도벽증은 환자가 개인적 또는 재정적 이득이 아닌 이유로 불필요한 물건을 가져가려는 통제할 수 없는 욕구를 느끼게 하는 심리적 장애입니다.

이것은 재정적 목적을 위한 절도가 아닌 행동 장애의 한 형태이며, 종종 이러한 행동을 수행할 때 심리적 욕구나 만족감을 충족시키는 것과 관련이 있습니다.

이 심리학자에 따르면, 도벽증의 심리는 다음과 같은 문제로 설명됩니다.

- 자제력 부족 : 이 증후군을 앓는 사람들은 종종 도둑질에 대한 강한 욕망을 가지고 있지만, 행동하기 전에 불안과 긴장감을 느끼기도 합니다.

이는 자제력이 부족하다는 것을 보여주는 것이며, 도둑질 행위는 실제로 정신적 스트레스나 불안감을 해소하는 방법입니다.

- 심리적 자극과 만족감 : 물건을 얻은 후, 도벽증을 가진 사람은 심리적 만족감이나 "행복감"을 느낀다.

도둑질하는 데서 오는 만족감이 아니라 물건을 소유하는 데서 오는 만족감이 일시적으로 스트레스를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 정서적 문제와 박탈감 : 일부 연구에 따르면 이 증후군을 앓는 사람들은 정서적 박탈감, 감사받지 못한다는 느낌, 상실감 등 해결되지 않은 정서적 문제를 겪고 있을 수 있다고 합니다.

도둑질은 삶의 공허함을 채우는 방법으로 여겨질 수 있습니다.

- 다른 심리적 장애와의 연관성 : 도벽증은 불안 장애, 우울증, 충동 조절 장애 등 다른 장애와 함께 나타날 수 있습니다.

일반적으로 사소한 절도는 물질적 이득을 위해 저질러지는 것이 아니라 강한 심리적 충동 때문에 저질러진다.

- 자책감과 죄책감 : 환자는 도둑질을 한 후 종종 죄책감과 부끄러움을 느낀다. 그들은 자신의 행동이 잘못되었다는 것을 알지만 이러한 충동을 통제하지 못하며, 이로 인해 심리적 욕구와 도덕적 의식 사이에 내적 갈등이 발생합니다.

도벽증은 질병인가, 습관인가?

심리학자 응옥 호앙에 따르면, 도벽증은 단순한 습관이 아니라 실제로 심각한 심리적 장애(병리학)입니다.

이것은 충동 조절 장애군에 속하는 장애로, 물건을 훔치고 싶은 충동을 통제할 수 없는 장애입니다. 물건을 훔치는 행동이 잘못되었다는 것을 알고 있거나 물건을 훔치는 데 실질적인 이익이 없다는 것을 알고 있더라도 말입니다.

그렇다면 도벽증은 언제 병리학적 질환일까요? 심리학자 호앙에 따르면, 사소한 절도가 질병인지 판단하기 위해서는 사소한 절도 행위 자체뿐만 아니라 여러 요소가 고려됩니다.

- 충동 조절 : 환자는 도둑질에 대한 충동을 멈출 수 없습니다. 도둑질은 잘못된 행동이며 부정적인 결과를 초래할 수 있다는 것을 알고 있음에도 불구하고요.

- 삶에 미치는 부정적 영향 : 이 증후군은 직장, 관계, 환자의 사회생활을 포함한 삶의 다양한 영역에서 심각한 혼란을 초래합니다. 환자들은 종종 수치심과 죄책감을 느끼며, 이는 법적 문제로 이어질 수 있습니다.

- 행동을 바꾸는 데 어려움: 도벽증이 있는 사람들은 자신의 행동이 잘못되었다는 것을 알고 있지만 여전히 자신의 충동을 통제할 수 없습니다. 이것은 습관과는 다릅니다. 습관의 경우, 사람은 원하면 습관을 바꾸기로 결정할 수 있습니다.

도벽증은 어떻게 치료하나요?

이 심리학자에 따르면, 이 증후군을 치료하려면 다음과 같은 여러 가지 방법을 결합해야 합니다.

- 인지행동치료(CBT ): 환자가 도둑질로 이어지는 잘못된 생각과 감정을 인식하도록 돕고, 이를 통해 행동을 변화시킵니다.

- 약물: 특정 약물, 특히 항불안제와 항우울제는 도난 충동을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 심리적 지원 : 전문가는 환자가 깊이 뿌리박힌 심리적 문제나 해결되지 않은 정서적 문제를 다루는 데 도움을 줄 수 있습니다.

[광고_2]

출처: https://tuoitre.vn/giau-van-an-cap-vat-thoi-quen-hay-benh-ly-20250207102350138.htm

![[사진] 베트남 공산당 제13기 중앙위원회 제11차 회의 폐막](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/12/114b57fe6e9b4814a5ddfacf6dfe5b7f)

![[사진] 난관을 극복하고 화빈 수력발전소 확장사업 공사 진행 속도 높여](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/12/bff04b551e98484c84d74c8faa3526e0)

댓글 (0)