(NLDO) - ホアンサ諸島とチュオンサ諸島のすべての島に海洋研究所のデ・ラネサン船が停泊していることは、ベトナムの主権の証拠である。

海洋研究所の公式情報によれば、インドシナ海洋研究所(現在のベトナム科学技術アカデミー海洋研究所)の「デ・ラネサン」という名の海洋調査船が1925年から1942年まで運航していたという。

1922年、インドシナ総督FMボードアンはニャチャンにインドシナ水産海洋学部(現在の海洋学研究所の前身)を設立する法令に署名し、アルマン・クレンプ博士を同学部長に任命しました。

科学研究に役立てるため、フランス政府は研究所に「デ・ラネサン」と名付けられた海洋研究船を装備しました。この船は750トンの積載量があり、博士のプロジェクトの枠組み内で漁業と海洋学の研究に役立てるために建造されました。 A. Krempf はフランス政府から資金提供を受けています。

この船は1924年6月21日にボルドーで進水し、63日間の航海を経て、1924年11月7日にハイフォン港に入港した。

サイゴン港のデ・ラネサン1926年船

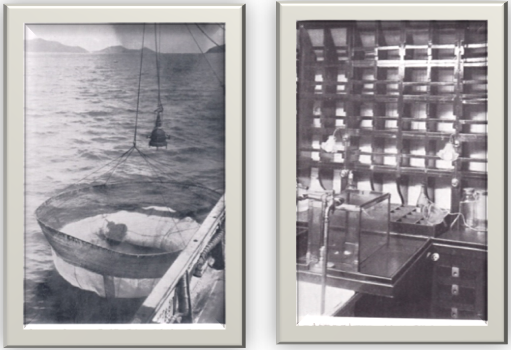

この船は最新の設備を完備しており、エンジンを使用して欧州基準の最高の漁網を備え、深海でも網を投げることができます。デッキには海洋学サンプルを収集するための機器があり、船には海洋動植物やプランクトンを研究するための実験室があります。

さらに、この船には、当時の最先端の機械を使用して収穫後の製品の研究を行うためのエリアを備えた大きな区画もあります。新鮮な魚介類を非常に迅速かつ簡単に魚粉に加工し、完全な栄養と保存状態を保証する機械です。蒸気遠心分離機は、魚やその他の海洋動物から脂肪を素早く抽出し、保存用に処理することができます。 1 台の機械で原材料を加工して魚醤を製造できます。新鮮な魚介類を冷凍保存できる大型冷蔵庫。収穫後の魚介類の加工・殺菌を行う設備。

デ・ラネサンのトロール装置と研究室

デ・ラネサン号の研究チームには、ドーゲ船長、ペパン主任技師、オーブリー兵站担当官が含まれています。クレンフ氏は船の運航管理を担当していたが、クレンフ氏がフランスに渡ったため、トラード氏に指揮権が委ねられた。

博物館の標本収集活動はグルヴェル氏が主導し、シャバノー氏(魚類の専門家)が補助し、ウナギの専門家はデンマークのシュミット氏、考古学博物館の地質学教授ルモワンヌ氏が担当しました。 Histoire Naturelle de Paris は、地理的要因と生態学的要因に基づいた漁業地図の作成を担当しています。

海洋学研究所で撮影されたデ・ラネサン号の乗組員の写真

1925年3月末、この船は最初の研究調査を開始しました。 1925年4月7日、船はトンキン湾の調査を開始した。 1925年4月から1930年4月まで、この船は52回の調査航海を行い、ベトナム大陸棚、トンキン湾、タイ湾、ホアンサ諸島、チュオンサ諸島の深海域の577地点からサンプルを収集した。サ、メコン川、カンボジアのトンレサップ湖、インドネシアのボルネオ島海域(1926年9月2日から14日までの航海21回目、これが船の最長距離航海であった)。

1926年6月、デ・ラネサン号は西沙諸島で調査を続けた。 1か月以上にわたり、船は科学者をトリトン島、ダロイ島、バクイ島、プーラム島、ケイ島、リンコン島、ボンベイ礁、ヒューニャット島、ルオイリエム島に派遣し、調査を行った。深さ、温度、海流、地質、島内外の動植物の一部など。科学者の日記によると、これらの島々には多くの海鳥が生息しており、科学者は鳥の糞でできたリン鉱山を発見しており、その埋蔵量は約800万立方メートルに上る。

海洋学研究所情報通信部門副部長の Truong Si Hai Trinh 博士が、De Lanessan 船の航海について紹介します。

1927 年 7 月、デ・ラネサン号がチュオンサ諸島のアンバン島、ダータイ島、ダーチュータップ島、バービン島、ロアイタ島、ダースビ島、ティトゥ島、ソントゥ島を調査しました。科学者たちは海底を調査し、動物や地質のサンプルを収集し、深さを測定して、多くの重要なデータを取得しました。その後、1930年にインドシナ海洋学研究所(インドシナ水産海洋学部の新名称)はフランス海軍と協力して、チュオンサ諸島(アンバン、ダドン、バビン、ソントゥ、ティ・トゥ...)、サンゴ底の調査、生物サンプルやサンゴ砂サンプルの収集、厚さ30cmのリン酸塩層と密集した海鳥の動物相の発見などが含まれます。

1930 年以降、デ・ラネサン号はホアンサ諸島とチュオンサ諸島への調査航海を何度も続けました。

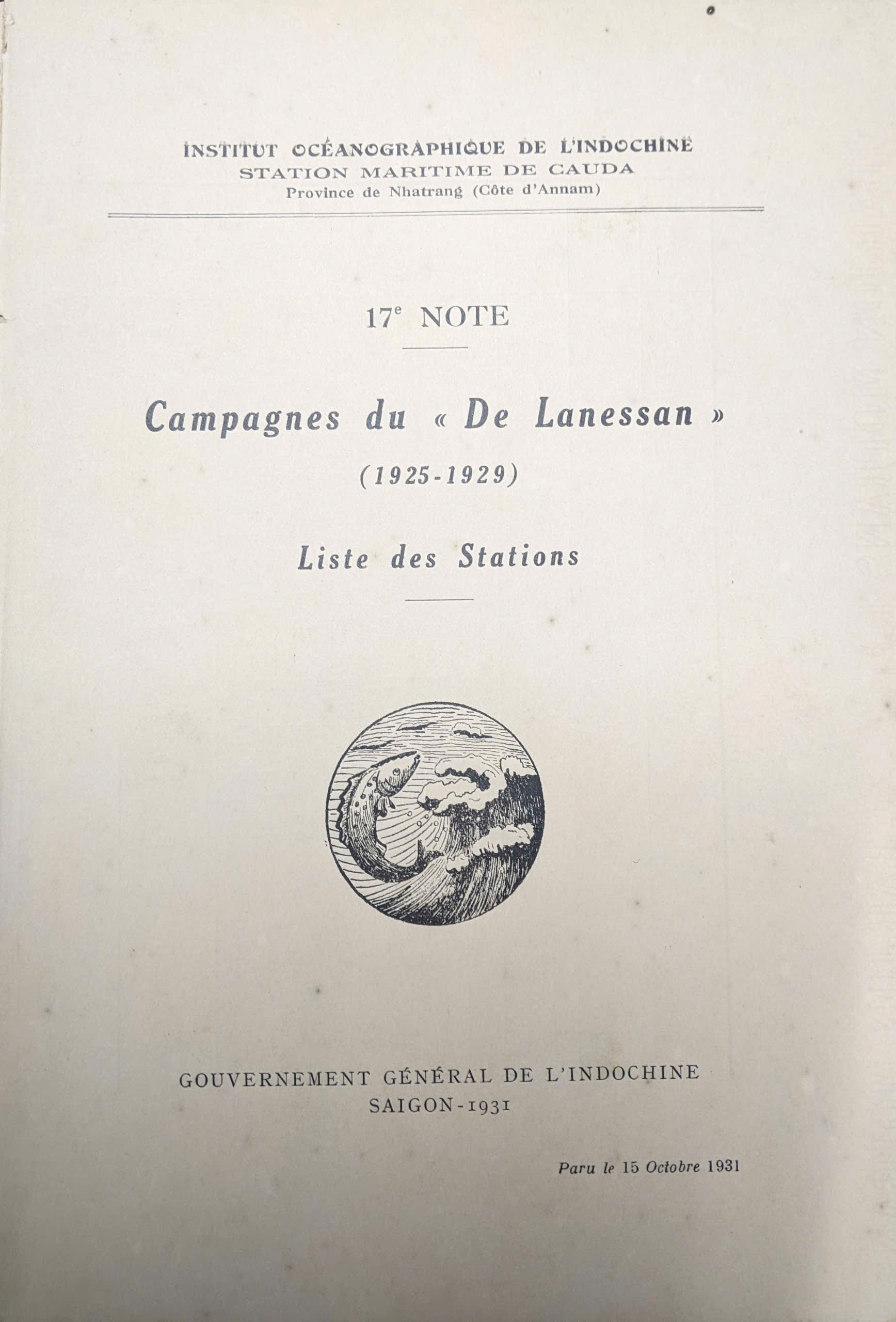

1925年から1929年にかけてのデ・ラネサンの調査旅行に関するすべての情報は、インドシナ海洋研究所の報告書「ION Note 17: Campagnes du "De Lanessan"」に掲載されています。

その後、1933年4月から、デ・ラネサンはフランス海軍の艦艇とともに西沙諸島とタイ湾の調査を続けました。デ・ラネサン、アレルテ、アストロラーベはパラワン島西方のスプラトリー諸島を調査し、スプラトリー諸島海域の温度測定を実施します。

1934年から1935年にかけて、この船はインドシナ半島の気候とベトナム東海の水文環境との相互作用を研究し、東海の水文環境の研究に塩分に関する研究内容を追加しました。そこから、東海とタイ湾の水文状況地図のセットが作成されました。

1937年、デ・ラネサン号によるホアンサ島の調査中に、ホアンサ島の国際海上航路用の灯台を建設する場所が決定されました。この船は、西沙諸島の計画のための科学的根拠を提案した(「西沙諸島及びスプラトリー諸島に関する文書」、1953年)。

これらの結果から、1938年3月にホアンサ諸島に水文観測所が設立され(気象庁と連携して)、1938年8月から1939年9月にかけて温度と塩分に関するデータが収集されました。(IONレポート1938-1947 、付録、図 VI: 1938 年 8 月から 1939 年 9 月までの西沙諸島の表層水の温度と塩分濃度の測定値表。

デ・ラネッサンの旅

研究所の科学者らは、東海と大陸棚の水文気象学的および力学的要因に関する測定と研究の結果に基づいて論文を発表した。

その著者であるクレンプフ・A.(1926、1927、1928、1929)は、ホアンサ諸島とチュオンサ諸島からメキシコ湾までの表層および深層水文気象要因に関する測定と研究の結果を発表しました。トンキン、南部大陸棚、タイ湾1929年から1933年まで。

著者 Chevey P. と Carton P. (1934) は、東海の海流と水文気象測定の結果に関する研究を発表しました。著者らは、北から南へ流れる20~21℃の温度の地下水を発見した。

デ・ラネサン号に乗船した科学者らが記録し地図化したスプラトリー諸島の危険な海域

著者のチェヴィー・P(1933-1934)、クレンプフ・A、チェヴィー・P(1936)は、1930年代初めからベトナムの海岸沿いに南北方向に恒常的に存在する表層熱流系と深層冷流系について記述した。 19 世紀。南西モンスーンの季節であっても、これら 2 つの水塊の間には対立関係があります。 25℃以下の冷たい水塊はさらに南に移動し、250℃以上の熱い水塊はさらに北に移動しました...これらの結果は、ベトナムの沿岸地域での水の出現の現象に関連する最初のデータと見なすことができます。その後、アメリカ(NAGAプログラム)とベトナムの科学者によってさらに研究が進められました。

作家セレーヌ・R.(1957)は、1955年に東京で開催されたユネスコ会議でベトナムの海洋物理学研究に関する報告書を発表しました。

気候研究に関しては、インドシナの気候と東海の熱帯低気圧に関する公式出版物が存在します。著者:Bruzon E.、Carton P. (1930)。 Bruzon E.、Carton P.、Romer A. (1950)。

デ・ラネサン号に関するドキュメンタリー映像はニャチャン海洋研究所に保管されている。

海洋学研究所所長ダオ・ヴィエット・ハ准教授:調査旅行で収集した資料をもとに、インドシナ海洋学研究所は東海の地図4枚を出版し、1931年にパリで開催された国際植民地博覧会で展示しました。東海におけるデ・ラネサン調査旅行の観測地点の地図を含む。さらに、研究所は年次報告書の中で、チュオンサ諸島の深さの地図(1930年)、バビン島、ロアイタ島、ティフォー島、スビ礁、およびサンゴ礁の形成の地図を発表しました。危険な漁場に関する警告(1933年)。

[広告2]

出典: https://nld.com.vn/hoang-sa-truong-sa-qua-dau-tich-nghien-cuu-bien-cua-tau-de-lanessan-196250127152653831.htm

コメント (0)