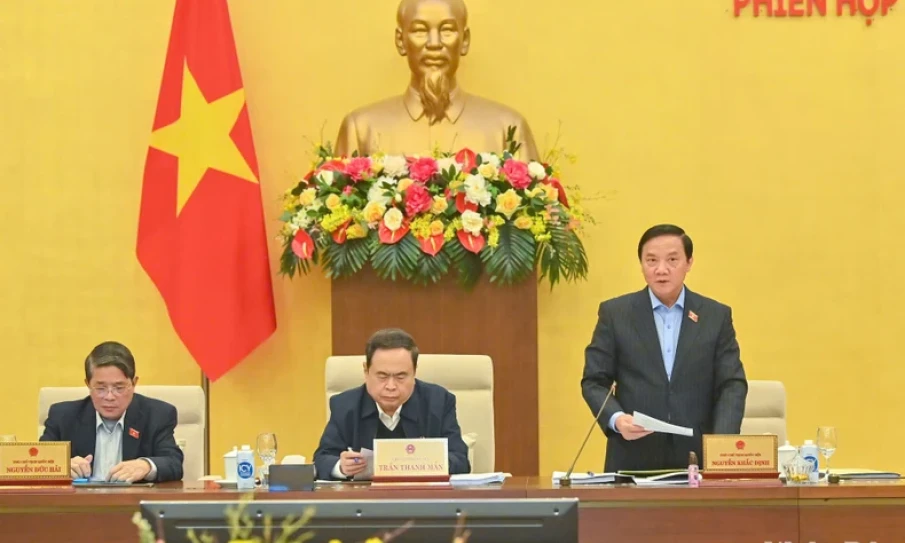

トラン・タイン・マン国会議長は2月12日午前、法文書公布法案(改正)に関するグループ討論会で意見を述べ、法文書草案に対する最終責任を負う提出機関の役割を強化する必要があると指摘した。

国会議長は、政府の提出によれば、草案は 法律文書公布法 (改正)は、8章72条(2015年法律より9章101条減少)で構成されています。

法律から削減または削除された条項は、法令や通達に関する規定であり、新しい立法観に基づいて実施され、国会の管轄事項であるため、国会が規制し、政府が法令や通達を発布して積極的に管理することになる。

「社会経済情勢は常に変化しています。近年、法律文書公布法の施行により、行政運営に支障が生じています。そのため、この法律を柱として、新たな法律の制定、既存法の改正・補足を行い、適切な権限の確保に努めます」と国会議長は強調した。

実際、過去には提出機関が要件の50〜60%しか満たさず、非常に困難を伴って国会に送付しなければならなかった法案もありました。法案があり、国会議長と国会議副議長は7〜8回の会議に出席し、国会議長はまた、大臣と部門長が各機関の立法における最終責任を負うように繰り返し要請し、思い出させてきたと述べ、それを副大臣に割り当てることはできず、その後、副大臣は部門長に割り当てられ、綿密な監督が欠けている。

「したがって、草案に対する最終的な責任を負う提出機関の役割を強化することが目的です。 法的文書 これは、今回の法律改正において注意が必要な問題です。それに伴い、政策プロセスと立法プログラムの計画プロセスを分離します。政策プロセスと起草プロセスを明確に定義する。国会議長は、「一つの法律で多くの法律を改正する仕組みを完成させる」と述べた。

国会議長は、所管官庁の指示を適切に実施するために、政府の決議を法文書として補足することに同意した。政令を公布する際には内容の重複を避けるため、第 4 条第 2 項で公布された政府決議の内容に関する規定を慎重に検討することをお勧めします。

国会議長はまた、文書の質を確保しながら公布プロセスを迅速化するために、法律案と決議案を原則として1回の国会会期で審議し承認するという立法プロセスの革新の方向性にも同意した。

国会は、会期中の討論を通じて、当該案件の内容が複雑で意見の相違が多く、さらに検討、吸収、修正する時間が必要であると判断する場合には、次回の会期において審議し承認することを決定しなければならない。

国会議長によれば、国会で可決された法律文書公布に関する法律(改正)は、まず2025年に第9期と第10期の2回の通常国会が開催される時期における国会の法制度の構築と完成の条件を整えることになるという。

「協議」と「意見聴取」を明確に区別する必要がある

議論に参加した国会議員らは、政策協議に関する新たな提案に同意し、政策協議に関する規定は各機関がより緊密かつ効果的に連携するのに役立ち、法律文書の作成および公布の質の向上と進捗の迅速化に貢献すると評価した。

しかし、これは新たな問題であるため、「政策協議」の概念を研究して明確に定義し、政策立案、法案、条例、決議の起草過程における政策協議とコンサルティングを明確に区別することが推奨される。

国会副議長のトラン・クアン・フオン氏によれば、協議の目的と本質は合意を形成することである。協議プロセスは、実際的な問題の発見、政策意図の形成、政策の計画、政策の議論と採択、そして政策の立法に至るまで、継続的なプロセスです。これは政策立案機関(国会、政府、最高人民法院、最高人民検察院など)によって行われます。

「協議の対象は個人、団体、専門家、科学者、そして一般市民です。情報ポータルで人々の意見を集めるプロセスは、政策協議のプロセスです」と国会副議長は述べた。

国会副議長のトラン・クアン・フオン氏は、諮問機関は立法手続きであることを強調し、協議と意見を求めることの間には明確な区別が必要だと示唆した。

国会副議長は、「いつ意見を聞き、いつ審査するのかを明確にする必要がある。協議、意見を聞き、審査権を区別する必要がある。国会機関における協議、意見を聞き、審査権を明確に区別しなければ、協議の本質にそぐわない」と強調した。

グエン・ティ・キム・アン代表(バクニン代表団)は、文書の起草を担当する機関はコメントに返答したり、コメントを受け取って説明するための会議を開催したりする責任も負わなければならないという規制が必要だと提案した。

協議の形態については、国内外の専門家が必ずしも協議のための会合に出席できるわけではないなど、会議形式での政策協議は非常に難しいとの意見もあった。情報技術の時代においては、政策協議の形態や方法はより柔軟であるべきである。

ヴー・トゥアン・アン代表(フート代表団)は、政策について協議する際には、機関に相談するのではなく、専門家に相談する方が適切であると述べた。

ソース

![[写真] タンソンニャット第3ターミナル - 主要プロジェクトが予定より早く完了](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/85f0ae82199548e5a30d478733f4d783)

![[写真] 習近平中国総書記兼国家主席歓迎レセプション](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/15/ef636fe84ae24df48dcc734ac3692867)

コメント (0)