今後、国際社会の注目はG7サミットだ。

|

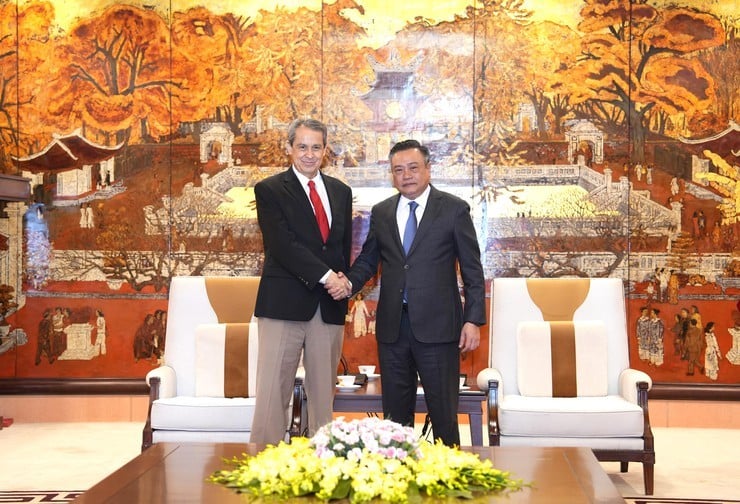

| 今年のG7サミットは5月19日から21日まで日本の広島で開催される。 (出典:ロイター) |

5月19日から21日にかけて、国際メディアの注目はG7サミットが開催される日本の広島に集まるだろう。開催国は、残りの6つの加盟国(英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、米国)と、拡大されたG7サミットに招待された他の多くの国の首脳を迎えることになる。

4月15日に開催国の岸田文雄首相が和歌山市で発煙弾攻撃を受けて以来、開催国としては治安対策が特に懸念されている。しかし、コミュニティが最も関心を持っているのは、今回のG7首脳による議論の内容、特にロシアとウクライナ、そして中国の対立についてである。

ロシア・ウクライナ紛争

注目すべきは間違いなくウクライナ紛争であり、G7加盟国は二国間制裁を課すとともに、さまざまな形で多国間制裁パッケージに参加している。したがって、G7共同声明が再びロシアを批判し続けるとしても不思議ではない。日本の財務大臣は、ロシアが制裁を「回避」したり、さらに包括的な制裁を課したりするのを防ぐため、関係各国は情報共有の取り組みを強化すると述べた。

しかし、問題はG7がどこまで進みたいのかということだ。最近、欧州連合(EU)諸国の首脳は、第11次制裁措置でロシアのガス供給と完全に「決別」することに合意できなかった。欧州のG7諸国4カ国が反対派に含まれているかどうかはまだ不明だ。上記の意見の相違がG7で再び起こる可能性は低いとしても、これはロシアに対する統一されたアプローチを見つけることが簡単ではないことを示している。

もう一つの疑問は、これらの国々がウクライナをどのように支援するかということだ。武器については、G7諸国の見解に若干の「相違」があった。米国、英国、フランス、カナダ、イタリアは多くの最新装備や武器を送る用意があるが、憲法上の障壁により、東京のキエフへの援助は依然として生活必需品、人道物資、復興支援に限られている。

一方、ドイツはレオパルドI戦車とII戦車をウクライナに派遣することを決定する前に、何度も「持ち上げたり下ろしたり」を繰り返してきた。言うまでもなく、欧州諸国は備蓄兵器が徐々に枯渇し、生産を急がなければならないため「勢いを失いつつある」。しかし、東欧諸国に引き渡されるすべての兵器には、ロシア領土への攻撃に使用しないという約束が付帯している。

ウクライナへの経済支援については、先週の会合でG7財務大臣らが、2023年に少なくとも440億ドルの支援をウクライナに提供することを約束した。これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、インフレ抑制と回復の勢い維持に努める欧州諸国にとって、相当な額である。ウクライナの穀物がヨーロッパの農業に与える影響についての論争は言うまでもない。

紛争のこうした側面は、広島でのG7首脳の議論で取り上げられる可能性が高い。

チャイナストーリー

ロイターは5月17日の記事で、ロシアとウクライナの紛争は唯一の「無視できない問題」ではないと論評した。むしろ、中国問題こそがG7の意見の相違を最も引き起こす要因となり得る。

一方で、同グループは世界のサプライチェーンと経済安全保障における中国の役割が拡大していることを懸念している。一方、G7は、日本、ドイツ、カナダ、米国など、グループ全メンバーにとってアジアの大国であり主要貿易相手国であるこの国を完全に「孤立させる」ことは望んでいないし、また不可能である。

東京の政策研究大学院大学(GRIPS)の道下成成教授は、「大国間の競争」の問題が今回のG7サミットの重要な議題となるだろうと述べた。 「彼らは経済安全保障と機微な技術に取り組む必要がある。これらはすべて、米国とロシア、そして米国と中国の間で繰り広げられている大国間の競争の一部なのだ」と彼は述べた。

ロイター通信によると、G7首脳はロシア・ウクライナ紛争、経済回復力、経済安全保障、食糧安全保障といった内容に加え、中国のいわゆる「経済的威圧」についても議論し、このアジアの大国への対処法について特定のセクションを設けるとみられる。

北京はこの話をよく知っているようだ。 5月17日、新華社通信に寄稿した評論家の辛平氏は、G7の「小さな家族」は徐々にその地位と過去の栄光を失いつつあると述べ、同グループが北京の内政に干渉し続けていることを批判した。一方、中国社会科学院日本研究所所長の楊伯江氏が5月17日付のチャイナデイリーに寄稿した論説では、G7で議論される問題の多くは直接的あるいは間接的に中国に関係するだろうと指摘されている。

その文脈において、今度のG7サミットは、加盟国の首脳が一堂に会して重要な問題について議論し、ロシアとウクライナの対立の解決策を見出し、中国に対する適切なアプローチを見つける機会となる。

[広告2]

ソース

![[写真] チュオン村祭りのユニークな民俗遊び](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/cff805a06fdd443b9474c017f98075a4)

![[写真] フック・トーの桑の実の季節 – 緑の農業から生まれた甘い果実](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/1710a51d63c84a5a92de1b9b4caaf3e5)

![[写真] ファム・ミン・チン首相がベトナムの輸出入品に対する税制上の解決策を議論する会議を主宰](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/19b9ed81ca2940b79fb8a0b9ccef539a)

コメント (0)