5月前半、バレンシア博士は東海に関する2つの記事を発表しました。「東海のリスクが高まる中、関係国には妥協という唯一の道がある」(サウスチャイナ・モーニング・ポストに掲載)と「東海の最悪のシナリオを回避する」(アジア・タイムズに掲載)です。

東海で演習中の中国軍艦

「アメとムチ」の隠された意味

基本的に、2つの記事の内容はほぼ同じです。したがって、筆者は、ハーグの常設仲裁裁判所(PCA)が東海における中国の領有権主張を却下する判決を下して以来、北京は民兵船、沿岸警備隊の船、さらには海軍を使ってこの海域を支配する能力を高め続けていると考えている。中国は東海における領有権の主張を放棄するつもりはない。

このような状況において、筆者は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムなど、この地域の一部の国が、米国や地域外の他の大国との軍事協力を強化することで、中国の活動を押し戻そうとしていると考えている。そこから、バレンシア博士は、これらの行動が東海の軍事的緊張を最高潮にまで高め、軍事衝突という最悪のシナリオにつながると考えている。

この専門家は、中国の経済力と軍事力は急速に成長しており、逆転することはできないと主張している。米国にとって「国際秩序」のような漠然とした概念を追求することは難しい。バレンシア博士は、それを通じて、この地域で米国と連携する勢力は「嘆き、うめき、米国の軍事支援を懇願することしかできない」結果に苦しむことになるだろうと暗に警告した。

このような議論から、記事の著者は、唯一の解決策は北京が計画している基盤とプログラムに基づいて中国と協力することであると断言している。これには、関係各国の調整のもと、漁業や石油・ガス資源の一部に対する中国の優先的なアクセスが含まれる。

真実を交換する

上記の専門家の分析は、強引で定型的であるだけでなく、非難するものでもあります。

具体的には、ベトナムは独立、自立、多様化、外交関係の多国間化、積極的かつ積極的な包括的で深い国際統合という外交政策を繰り返し強調してきた。特にベトナムは米国だけでなく中国を含む多くの国との協力関係の強化に努めています。これまでベトナムが参加したすべての軍事協力プログラムは、地域の平和と安定の維持を目的としていた。ベトナムはいかなる軍事同盟にも参加しておらず、東海の状況を悪化させる軍事活動にも参加または実施していない。したがって、米国と協力して中国を東海から追い出すという行動はまったくありません。

馴染みのある口調

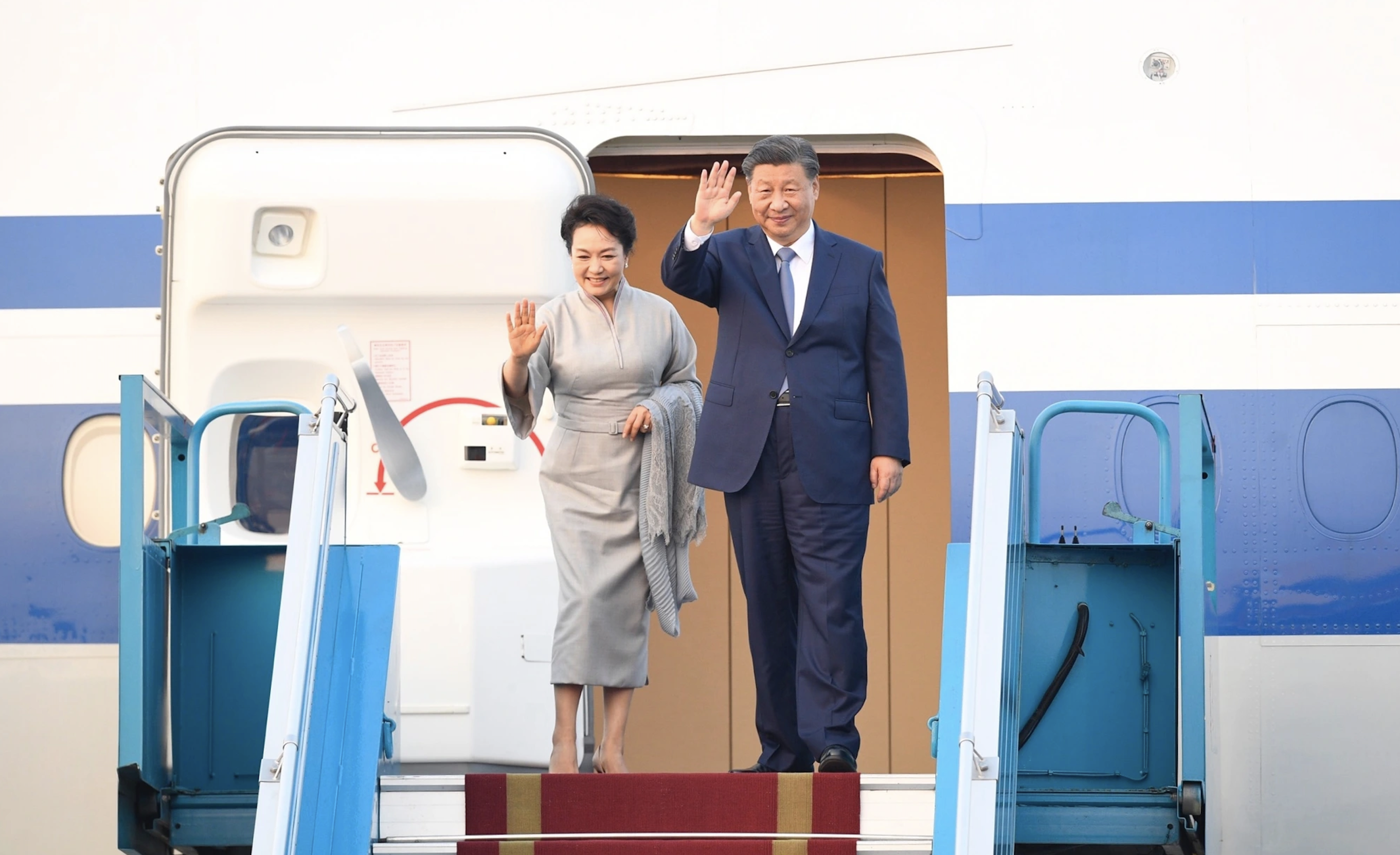

バレンシア博士(写真)は、東海問題を含む地域情勢について長年研究してきた専門家である。この専門家は以前、呉世存博士が議長を務める中国国家南シナ海研究所に勤務していた。最近、バレンシア博士は、現在呉世村博士が所長を務める華陽海事協力・海洋管理研究所(中国)で研究を行っていることを紹介しました。

近年、ゴ・シ・トン氏とともに、同僚のマーク・バレンシア氏は、この地域のすべての不安定化は米国の関与によるものであり、この地域の国々は中国に対して「理不尽」な態度を取っているという記事を頻繁に書いている。

それどころか、国際法を無視して東海を支配するために軍事力を強化し続けているのは中国である。中国政府は、ベトナム領でありながら中国が不法に占領しているホアンサ諸島とチュオンサ諸島の実体に違法なインフラを建設し、重火器を配備することで緊張を高めている。ベトナムのホアンサ諸島にあるプーラム島には、中国の戦闘機が定期的に駐機している。

北京は2016年以来、この島に対空ミサイルシステムも配備しており、その後、YJ-62対艦ミサイルやその他多くの種類の兵器を追加した。また、中国は2016年以降、ベトナムのチュオンサ諸島にあるヴァン・カーン島、チュー・タップ島、シュー・ビ島の3つの人工島に、全長3,000メートルの滑走路や大型航空機格納庫などを建設してきた。インフラが整備された後、中国はこの地域に多くの種類の軍用機とミサイルを動員しました。

こうした行動が地域の緊張の原因となっている。

さらに、ベトナムは常に国際法に基づいて意見の相違を解決するための対話による解決を目指しています。だからこそ、すべての解決策は公正かつ国際法に則ったものでなければならず、軍事力や経済力を使って東海の漁業や石油・ガス開発の「優先」権を奪ってはならない。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)