ベトナムで初めて公演を行ったアーティスト、鈴木龍太郎氏に最も感銘を与えたのは、ベトナムという国と人々から発せられるポジティブなエネルギーだった。 TG&VNとのインタビューで、将来有望な日本のピアニストは、クラシック音楽を含む芸術の多くの側面で両国がお互いを理解する助けとなるのは価値観の近さだと語った。

|

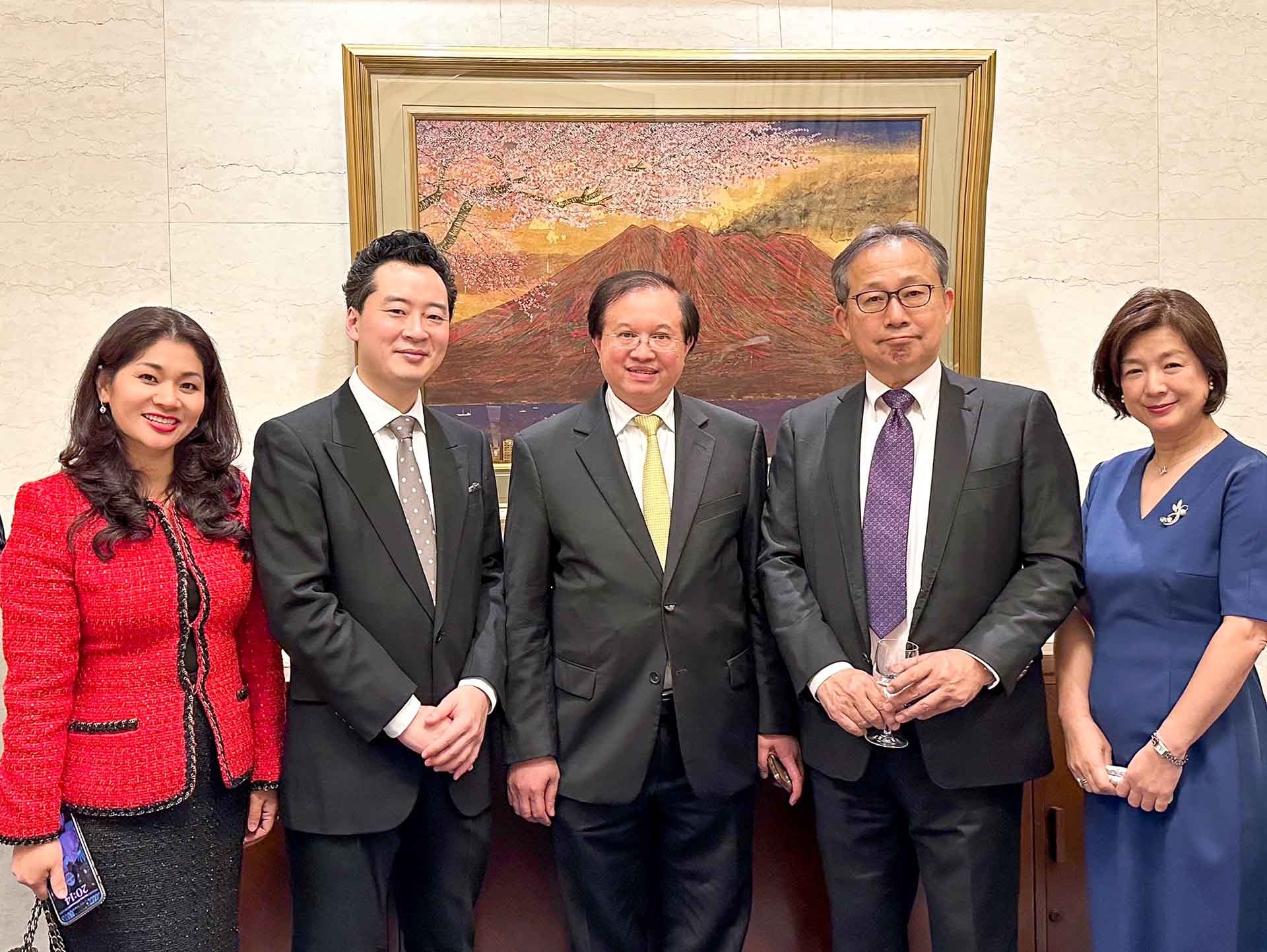

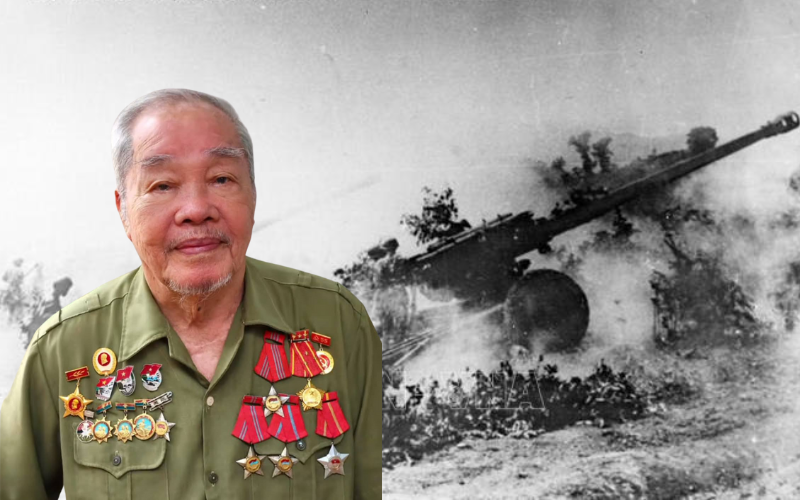

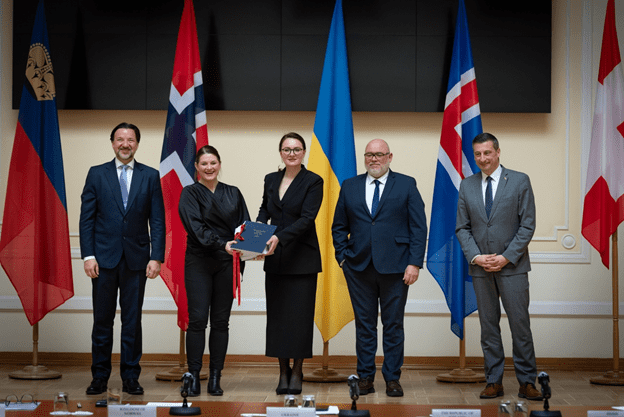

| アーティストの鈴木龍太郎さんが、2024年2月にハノイで行われた公演中に、ベトナム文化スポーツ観光副大臣のタ・クアン・ドン氏と山田滝夫駐ベトナム日本大使と記念撮影をしている。(出典:ICD) |

才能あるアーティストは皆、音楽キャリアへの独自の道を歩んでいますが、あなたの歩みはどうですか?

2008年に日本からフランスへ渡り、パリ音楽院でブルーノ・リグット、オルタンス・カルティエ=ブレッソン、ミシェル・ベロフ、ミシェル・ダルベルトといった巨匠たちに師事しました。

その後、イタリアでアーティストのEliso Virsaladzeに師事し、現在までプロとしてのキャリアをスタートさせました。

この間、マレー・ペライアやスティーブン・コヴァチェヴィッチといった世界的に有名なピアニストから定期的にアドバイスを受けていました。

これまで、グスタード音楽祭やパリのショパン音楽祭などの音楽祭で、東京交響楽団、コロンビア国立交響楽団、オデッサ国立交響楽団、ルイジアナ交響楽団、バレンシア管弦楽団などのオーケストラと共演してきました。

昨年、3枚目のCDをリリースしました。フランスを拠点に活動しており、日本、ヨーロッパ、アジア、南米など海外ツアーも行っています。

また、カザフスタン国立芸術大学、キルギスタン国立中央音楽院、コロンビアのロスアンデス大学などでも上級クラスで若い学生を指導しています。

|

| ピアニスト鈴木龍太郎。 (写真:NVCC) |

初めてベトナムに来た時の特別な印象は何ですか?

私に最も感銘を与えたのは、人々と街のポジティブなエネルギーでした。地元の人々はとてもフレンドリーで、食べ物もおいしかったです。

ベトナムでのコンサートでは、クラシック音楽に馴染みのない方が多かったにもかかわらず、最初から最後まで真剣に聴いてくださり、音楽の美しさを自然と感じてくださり、アーティストもとてもリラックスした気持ちで演奏することができました。

パフォーマーとして、それはとても嬉しいことですね。

「日本のクラシック音楽コレクション」プロジェクトの芸術監督として、桜の国におけるクラシック音楽ライフを興味のある人々がよりよく理解できるように、プロジェクトを紹介していただけますか?

このプロジェクトは、「日本らしいクラシック音楽」をテーマに、世界中の文化人、アーティストとそのパトロンを日本に招き、日本と地域の芸術文化産業の活性化を目指します。

2023年には、最初のプログラムとして、鎌倉と京都の寺院でコンサート、ディナー、文化体験、社交カクテルパーティーなど、一連のイベントを開催します。

コンサートは歴史ある寺院の本堂で開催されましたが、演奏はすべてフランス音楽、ディナーはイタリア料理、文化体験は日本のお香でした。

日本ならではのユニークな体験を通してグローバル化した世界を体感できたため、メディアを中心に大きな注目を集めました。

アーティストとしての個人的な観点から言えば、フランスを代表するピアニストであり、私の先生の一人でもあるミシェル・ダルベルト氏と公演できることを大変嬉しく思っております。

このプロジェクトの一環として、今年10月と11月に京都、日光、鎌倉での公演が予定されている。今後、このプロジェクトは世界中のさまざまな場所で展開されると思います。

ベトナムと日本は、文化芸術交流を含む多くの分野でますます深い協力関係を築いています。二国間でクラシック音楽を共有し、交流する機会についてどうお考えですか?

アーティストの鈴木龍太郎は鎌倉生まれで、9歳から日本でキャリアをスタートし、2008年にパリ音楽院で学ぶためにパリに移住しました。 彼は国際ピアノコンクールで数々の賞を受賞しており、第17回イル・ド・フランス国際ピアノコンクール第1位、第6回エミール・ギレリス記念国際ピアノコンクール第2位、ラヴェル国際アカデミーのモーリス・ラヴェル賞、第6回トビリシ国際ピアノコンクールで2つの特別賞、第27回シウダー・デ・フェロル国際ピアノコンクールでスペイン音楽の最優秀解釈賞を受賞しています。 2021年、第21回ホセ・イトゥルビ国際ピアノコンクールにて第3位及びベートーヴェン賞を受賞。 |

ベトナムと日本には、多くの古代のつながりから生まれた大きな類似点がいくつかあると理解しています。

類似点の1つは、「自由と規律の間で一定のバランスを保つこと」と「必要に応じて自分のスキルを磨く努力を惜しまない」ことです。

この議論は、西洋で生まれながら世界文化の一部となった音楽ジャンルである古典音楽のベトナムと日本の発展に非常に重要な役割を果たしている。

その理由は、クラシック音楽を学ぶプロセスには才能や芸術的なインスピレーションだけでなく、基本的なテクニックと理論の習得、日々の努力、そして上記の要素のバランスが非常に重要になるからです。この点では両国の国民性は似ている。

さらに、日本とベトナムという東アジアの二国間の、特にクラシック音楽の分野における芸術交流活動は大きな意義を持ち、グローバル化と伝統の交差点の象徴となっています。

過去に西洋でクラシック音楽が栄えた理由の一つは、モーツァルトやシューベルトの時代の作曲家たちが、当時「新しい」と考えられていた東ヨーロッパやトルコの民謡のメロディーを使ったことにあります。その後、ドヴォルザーク、グリーグ、アルベニス、ショパンなどの作曲家が、自国のメロディーとリズムを古典的なスタイルで表現し、大衆に好評を博しました。

もちろん、上記の作曲家はほんの一例です。実際、ほとんどのクラシック音楽の曲には「民謡風のメロディーやリズム」の要素が含まれています。これらの歌はさまざまな国籍の人々によって演奏されます。これはグローバリゼーションと伝統の融合と言えるでしょう。

19世紀後半から20世紀初頭にかけてクラシック音楽が伝来した東アジア地域では、クラシック音楽の理論的・方法論的側面を吸収するとともに、西洋作品の演奏を重視する傾向があったが、前述のようにクラシック音楽作品に「国民的旋律やリズム」を取り入れた芸術家も少数ながら存在した。

たとえば、最近のベトナムツアーで演奏した尾高久忠の「日本組曲」(1936年作曲)などです。さらに、2023年に日本とベトナムが共同制作したオペラ『プリンセス・アニオ』は、この作曲スタイルのさらなる前進と言えるでしょう。

|

| ピアニスト鈴木龍太郎氏による演奏。 (写真:NVCC) |

今後は、クラシック音楽という普遍的なジャンルや作曲技法を通じて、日本とベトナムの伝統や価値観が世界中に広がる時代を迎えます。

両国は価値観が近いので、多くの芸術面でお互いを理解できると思います。

では、最初の旅行の後、ベトナムに戻る予定はありますか?

今のところ、具体的な予定はありませんが、今回の訪問で素晴らしい経験を積むことができたので、近いうちにベトナムに戻って公演をしたいと思っています。まだ数か所しか行ったことがないので、次回の訪問を楽しみにしています。

アーティストさん本当にありがとう!

[広告2]

ソース

![[写真] ファム・ミン・チン首相がベトナムの輸出入品に対する税制上の解決策を議論する会議を主宰](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/19b9ed81ca2940b79fb8a0b9ccef539a)

![[写真] フック・トーの桑の実の季節 – 緑の農業から生まれた甘い果実](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/10/1710a51d63c84a5a92de1b9b4caaf3e5)

コメント (0)