ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がサウジアラビアのジッダでの和平会議を称賛する一方で、ロシアはこれを西側諸国による失敗に終わった取り組みとして「批判」した...

|

| ポリティコによると、サウジアラビアはウクライナに関するジッダでの会談を、自らを和平仲介者としてアピールする機会とみている。 (出典:AP通信) |

サウジアラビアで行われた2日間の週末会議には約40カ国の高官が出席した。ロイター通信は、この会談は紛争でどちらの側につくかまだ迷っている国々からの支持を獲得するためのウクライナの取り組みの一環だと報じた。ロシアはこのイベントへの出席を招待されなかった。

ジッダでの会談終了後、外交官らは、ウクライナの主権と領土保全の尊重など国際法の基本原則が、ウクライナとロシアの今後の和平交渉の中心となるべきであるという点が広く受け入れられていると述べた。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、この会談により、1年以上続いた紛争を終結させるための条件をめぐってウクライナと主要発展途上国の間の溝が縮まったと評価した。

中国の参加

6月にデンマークのコペンハーゲンで行われた会談に続き、ジッダでの会談は非公式なものとなり、正式な声明は発表されなかった。

コペンハーゲン会議とジッダ会議の最大の違いは出席者数であり、今回の会議では前回の会議の2倍以上に出席した国の数が増えた。

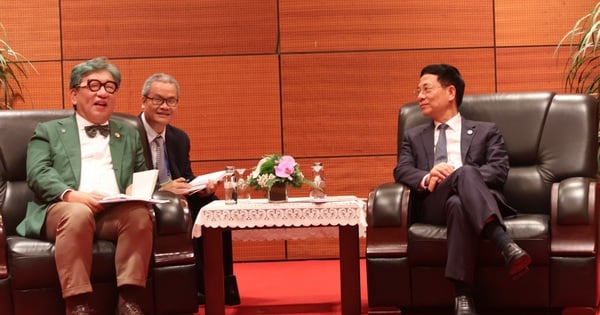

特に、中国代表であるアジア・欧州問題担当特使の李輝氏の参加は、ガーディアン紙によって「大きな外交的報酬」と評価された。北京はコペンハーゲン会談に出席するよう招待されたが、出席しなかった。

EU筋は「中国は、このレベルで第3回会合を開催するという考えに積極的かつ前向きに関与してきた」と述べた。

ロイター通信は、李慧氏が会談前に「意見の相違は多く、さまざまな意見を聞いたが、重要なのは原則を共有していることだ」と述べたと伝えた。

観測者らは、中国はロシアの最も重要なパートナーとして、交渉の勢いをつける上で特別な役割を担っていると考えられており、それによってモスクワの懸念や「越えてはならない一線」の一部を議論に持ち込むこともできると指摘している。サウジアラビアとウクライナのトップリーダーたちは、北京の出席を求めて懸命にロビー活動を行っている。

中国人民大学の国際関係学教授、王毅偉氏はサウスチャイナ・モーニング・ポストに対し、5月に欧州への平和使節団に派遣された李慧氏の出席は、平和的解決を見出そうとする中国の決意と、この会合が「モスクワを孤立させることを狙った、反ロシアで西側主導の多国間会議」となるのを防ぐ能力を示していると語った。

専門家の王毅偉氏によると、北京は「双方の意見を伝える橋渡し役を務めることができる」ほか、他国との共通点を探り、ロシアと協力して早期停戦に合意することもできるという。

ウクライナとロシアの対照的な見解

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は8月5日の演説で、ジッダでの会談は将来の平和に向けた自身の10項目の方針を支持するものだと歓迎した。

ゼレンスキー大統領の「和平方式」の要点は、ロシア軍のウクライナからの撤退と、この東欧諸国の領土保全の回復である。

NTVによると、ウクライナの指導者は、参加国の間には相違があるものの、ルールに基づく国際秩序を回復する必要があると認めた。ゼレンスキー大統領は「世界の問題に対する政治的アプローチは大陸によって異なるが、国際法の優先性は共通している」と強調した。

ゼレンスキー大統領は今週初め、この取り組みが、自身の10項目の方針に基づく解決策の原則を採択するため、今秋に世界各国首脳による平和サミットの開催につながることを期待すると述べた。

ロシアはジッダでの会議に「部外者」として出席し、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカを含む)の5か国中4か国が出席したイベントに不満を表明した。

タス通信は8月6日、ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官の発言を引用し、この会合は「いわゆるゼレンスキー方式を支持するよう国際社会、より正確には南半球を結集させようとする西側諸国の無駄で絶望的な努力を継続する陰謀の反映」であると述べた。

ジッダでの会合に出席したインドの国家安全保障担当大統領補佐官、アジット・ドヴァル氏は、ウクライナ紛争に関するインドの立場を改めて表明し、インドのアプローチは「これまでも、そしてこれからも、対話と外交を推進すること」であり、それが平和への唯一の道であると強調した。インドは引き続き積極的なパートナーであり、ロシアとウクライナの紛争に対する包括的かつ永続的な解決策を模索する用意がある。 中国同様、インドもロシアと緊密な関係を維持しており、ウクライナにおける軍事作戦に関してモスクワを非難することを拒否している。 |

[広告2]

ソース

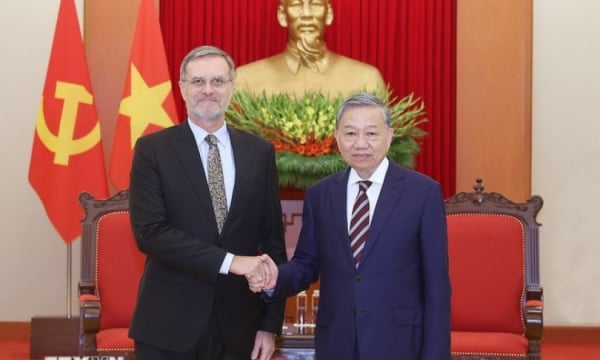

![[写真] ト・ラム事務総長がベトナム駐在フランス大使オリヴィエ・ブロシェ氏を接見](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/49224f0f12e84b66a73b17eb251f7278)

![[動画] Viettelがベトナム最大の海底光ケーブルラインを正式に運用開始](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/17/f19008c6010c4a538cc422cb791ca0a1)

コメント (0)