内務省によると、組織再編中に早期退職する人への給与を支払う財源は、5年間勤務を継続するための給与を支払う財源よりも低いという。

2月5日午後、定例政府記者会見で記者らは内務省の代表に対し、中央政府の合意に基づく機構の統合、合理化、再編の際に削減される公務員・公務員の数の見直しと評価について説明するよう求めた。

さらに記者は、合理化計画で退職する役人や公務員に対する政策を実施するための財源がどのように用意されるのかという問題も提起した。

「最近、早期退職を申請した一部の役人が数十億ドンを受け取る可能性があるとの情報があります。 「これについてさらに情報を提供していただけますか?」と記者は内務省の代表者に尋ねた。

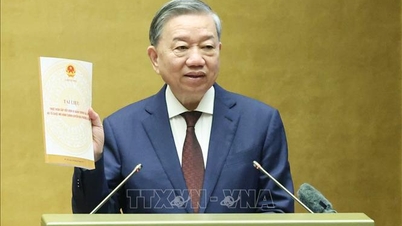

上記の問題に応えて、内務省のヴー・ダン・ミン事務局長は、政府は政治システムの組織的取り決めを実施する上で幹部、公務員、公務員、労働者、軍隊に対する政策と体制を規制する政令第178号を公布したと述べた。内務省もこの政令の実施を指導する通達01を発行した。

ミン氏は、政府運営委員会が各省庁、部局、地方自治体に具体的かつ適切な基準と条件を定めるよう指示する文書を発行したと語った。その上で、過去3年間の業務実績を評価するとともに、継続する人員と再編・合理化の必要な人員を選定します。

ミン氏によると、新しい装置に関する観点は、明確な作業、明確な人々、明確な製品という原則を確保する必要がある。そのポジションでどのような作業が行われ、どのような製品が生産され、年間にどれだけの作業が行われるかが明確でない場合は、それを取り決めに組み込む必要があります。

同時に、効率、有効性、効率性を確保するために、新しい装置を操作するためのタスクと同等の道徳的資質、専門的資格、タスクを備えたチームをどのように見つけるかを計算する必要があります。

「これまで国会常任委員会は、政府構造、人事構造、政府組織法案、地方政府組織法案に関する政府の提案に大いに同意してきた」とミン氏は述べた。

ミン氏は、これまで各省庁、支部、地方自治体が、この装置を手配し組織化するための具体的な計画を立ててきたと付け加えた。

ミン氏によると、具体的な人数に関しては、政府組織上の管轄当局がプロジェクトを承認するまで待たなければならないとのことだ。その後、政府は省庁や支局の機能、任務、権限に関する政令を発布します。合併や整理の対象とならない省庁でも、内部の中心拠点が合理化されます。この問題は、人的要因、思考、感情、願望などに関係しているので、私たちは待ち続けなければなりません。

ミン氏によれば、内務省は現在、財務省と調整して、組織取り決めにおける資金調達、予算編成、資金の使用をガイドする通達を緊急に発行しているという。

再編対象となる職員や公務員の給与を支払うための十分な資金があるかどうかという問題について、ミン氏は、内務省が政令178号を起草する際に、中央指導委員会と書記長に直接意見を求めたと断言した。

「影響評価によると、政令178号の計画に従えば、再編中に退職する人への支給金は、彼らが5年間働き続けるための支給金よりも少なくなるだろう」とミン氏は述べた。

そこから、ミン氏は、この体制と政策の支払い源は依然として保証されていると述べた。しかし、高くなる人もいれば低くなる人もいるでしょう。規定によれば、実際に受け取っている給与、休暇前の月数、休暇が12ヶ月以内か12ヶ月後かによって決まります。指示に従って計算式に従ってデータを入力するだけで、各人に支払う必要のある金額がわかります。

ミン氏は、緊急性と責任感を持って、現在までに国会に提出された書類とファイルは完成しており、国会による実施承認を待っていると語った。

重複を避け、否定的な影響を防ぐために、検査システムを合理化するにはどうすればよいでしょうか?

ホーチミン市長官:「市は中央政府が定めたスケジュールに従って、制度を合理化している」

内務大臣、組織の合理化に向けたブレインストーミング会議について語る

[広告2]

出典: https://vietnamnet.vn/kinh-phi-chi-tra-cho-nguoi-nghi-khi-sap-xep-thap-hon-tra-luong-ho-trong-5-nam-2368795.html

![[写真] 中国張家界市武陵源の美しい景色を堪能](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/11/1207318fb0b0467fb0f5ea4869da5517)

![[写真]国会議長がカントー市、ハウザン省、ソクチャン省の指導者らと協議](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/11/c40b0aead4bd43c8ba1f48d2de40720e)

コメント (0)