東アジアの安全保障情勢の悪化に直面して、日本政府は軍備増強計画を実施した。 2023~2027年度の国の防衛予算は43兆円(2930億ドル)で、5年前の1.5倍に増加した。この金額には長距離ミサイルの購入費5兆円と、老朽化したシステムの更新やメンテナンス費9兆円が含まれる。また、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI、スウェーデン)によれば、2022年の日本の防衛予算は世界第10位で、世界の軍事予算全体の2%を占める。

F-35A戦闘機は、日本の三菱重工業の工場で組み立てられた後、公開された。

日本でワシが巣を作る

8月28日の日経アジア紙によると、この計画を先取りするため、大手防衛企業は日本に注目しているという。英国を代表する航空宇宙・兵器メーカーのBAEシステムズは、今年後半にアジア事業の監督機能をマレーシアから日本に移管し、アジア事業戦略全体を統括する日本在住の最高経営責任者(CEO)を任命する予定だ。 2022年1月、BAEシステムズは日本に子会社を設立しました。この英国企業は、日本、英国、イタリアの3国による次世代戦闘機の開発プロジェクトであるグローバル航空戦闘計画(GCAP)で重要な役割を果たしている。

米国の大手防衛関連企業ロッキード・マーティンも最近、シンガポールから日本への同様の移転を完了した。ロッキード・マーティンの動きは、北朝鮮による度重なるミサイル発射や台湾をめぐる紛争の危険性の高まりなど、北東アジアの緊張が高まる中で起こった。この米国企業は、パトリオット先進能力3(PAC3)ミサイル防衛システムやF-35ステルス戦闘機などの契約を通じて日本と密接な関係を築いている。ロッキード・マーティン・ジャパンは、韓国、台湾、その他の市場での同社の事業も管理する。

米国の防衛技術企業であるL3ハリス・テクノロジーズも、2022年6月に日本に子会社を設立しました。同部門のダニエル・ズート副社長は、「L3ハリスは、無人航空機(UAV)や電子戦装備など、日本の新たなニーズに対応していく」と述べました。同社は多くの分野について日本の防衛省と協議を重ねている。

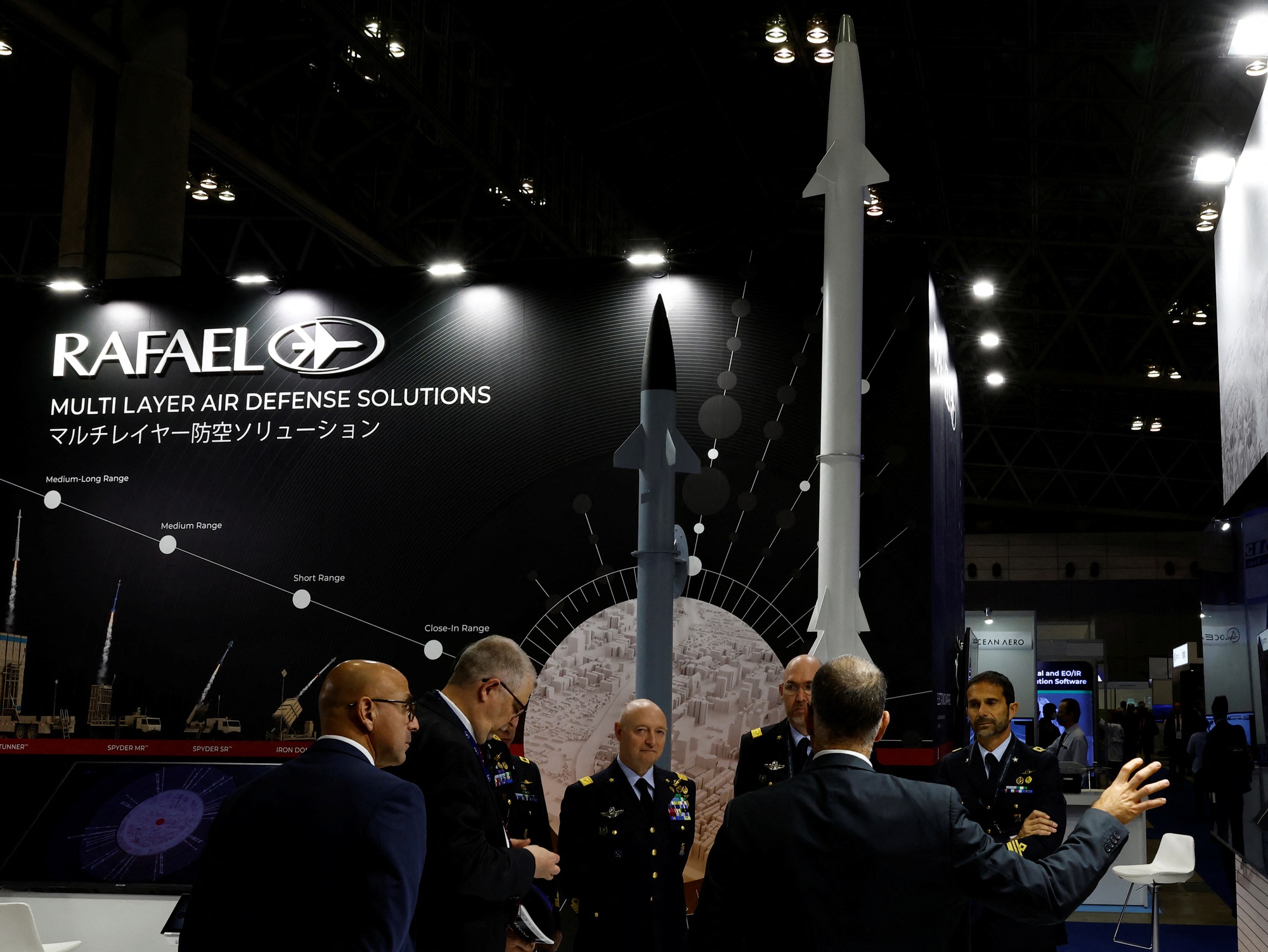

3月に日本で開催されたDSEIジャパン防衛展示会に出席したイタリア軍関係者。

フランスの兵器メーカー、タレスも日本での人員を増やし、パートナーとの関係を強化する計画だ。同グループは地雷探知機などの機器の開発・製造で日本の三菱と提携している。

一方、トルコの防衛関連企業STMも、日本の防衛省が今秋開催予定の軍事展示会への参加を検討している。 STMは3月、千葉市で開催された国際防衛装備展「DSEIジャパン」で自爆型無人機などの兵器を展示した。

国内企業は困難に直面

外国企業の存在は日本国内の企業にも影響を及ぼすことが予想される。日経アジアによると、現在、日本企業の防衛装備品生産はほぼ損益分岐点に達しており、多角化企業は防衛分野で低い利益率を維持するためのコストを負担できないという。国内大手建設会社の幹部は「予算増に加え、収益性の向上も図らなければ事業継続は難しい」と語る。

ロイターは3月、政府関係者や民間経営者の話として、利益率の低さ、工場建設時の財務リスク、政府の軍備増強計画完了後に放置され企業イメージに悪影響が出るなどの理由から、国内大手企業の一部は軍事分野への投資に関心がないと報じた。軍国主義に対する国民の反対が根強い国では、一部のサプライヤーにとって軍事分野への投資は困難だと考えられている。 GCAPプロジェクトや新型長距離ミサイルに携わる日本最大の防衛企業である三菱重工業では、昨年の売上高290億ドルのうち軍事契約が占める割合はわずか10分の1に過ぎなかった。

日本、イギリス、イタリアが共同で開発・生産したGCAP戦闘機モデル

日本政府は、軍事装備品の利益率を15%に引き上げ、企業が国有工場を利用して生産を拡大できるようにする規制を準備していると言われている。しかし、これらの計画は不十分だと言われています。

外国企業の存在は、価格競争により日本企業の収益性をさらに低下させる可能性があります。一方、大手兵器メーカーの中堅部品サプライヤーは、外国企業の参入により受注が増加すると期待している。

日本の軍需産業は、戦闘機の製造に約1,100社、戦車の製造に約1,300社、軍艦の建造に約8,300社を擁する幅広い事業基盤を有している。

日本は海外の兵器製造大手に追いつくため、部品製造に携わる国内中小企業や新興企業に注目している。しかし、収益の低さから製造業から撤退する企業も増えており、官民連携で産業基盤を強化できるかどうかが課題となる。

[広告2]

ソースリンク

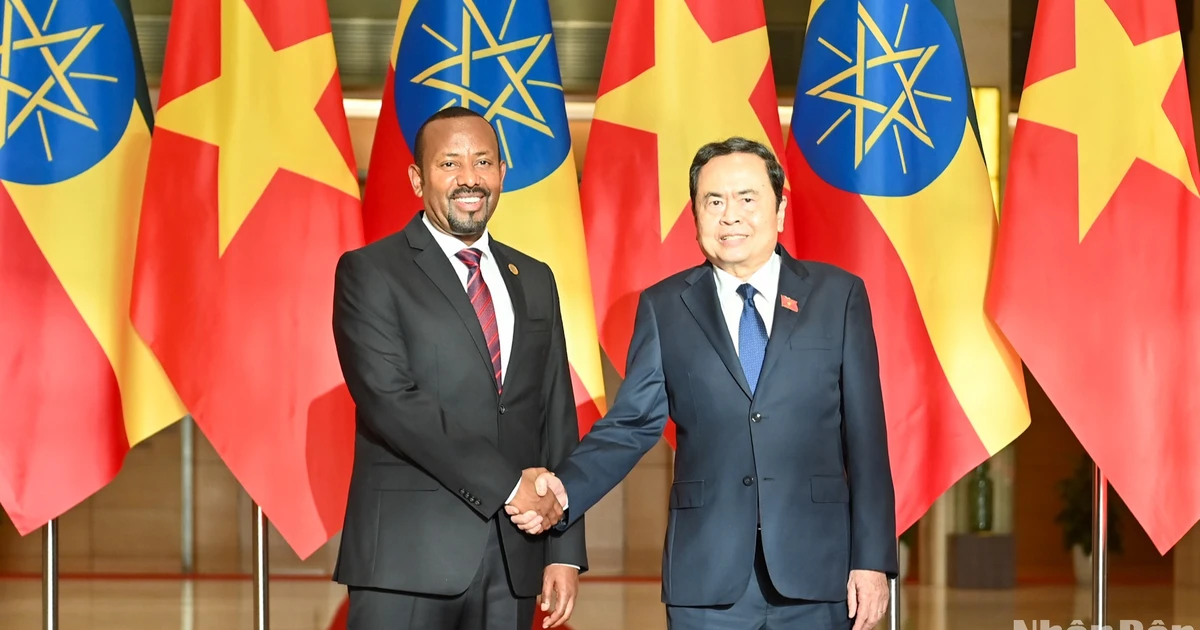

![[写真] ルオン・クオン大統領がエチオピアのアビィ・アハメド・アリ首相を歓迎](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/16/504685cac833417284c88a786739119c)

![[写真] ルオン・クオン大統領が「親切の行為」プログラムの典型的な例100例と面会](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/16/ce8300edfa7e4afbb3d6da8f2172d580)

コメント (0)