In den Diskussionen im Vorfeld der für den 6. Dezember angesetzten Abschlusstreffen hätten sich „Plattformmodelle“ oder generative KI als große Hürde herausgestellt, so die anonyme Quelle.

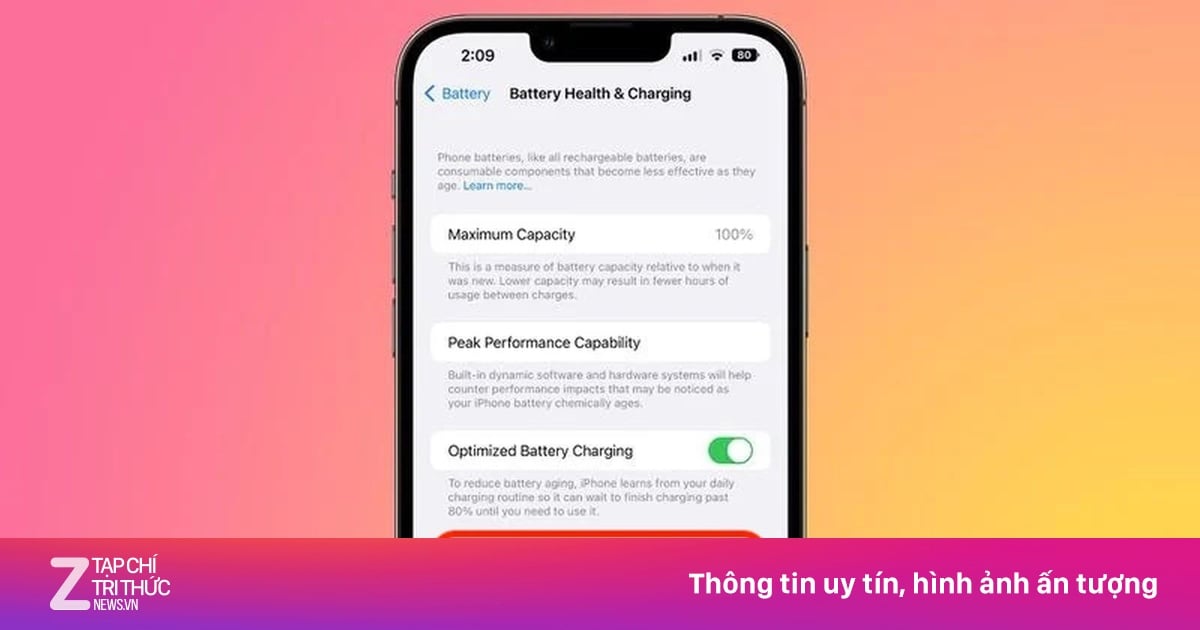

Plattformmodelle wie das von Microsoft OpenAI sind KI-Systeme, die anhand großer Datensätze trainiert werden und die Fähigkeit besitzen, aus neuen Daten zu lernen, um eine Vielzahl von Aufgaben auszuführen.

Nach zweijährigen Verhandlungen wurde der Gesetzentwurf im Juni vom Europäischen Parlament angenommen. Der Inhalt des KI-Verordnungsentwurfs muss nun jedoch in Treffen zwischen Vertretern des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission vereinbart werden.

Während einige Experten und Gesetzgeber einen abgestuften Ansatz zur Regulierung von Plattformmodellen vorgeschlagen haben, etwa ab einer Nutzerbasis von 45 Millionen oder mehr, argumentieren andere, dass auch kleinere Modelle einem ähnlichen Risiko ausgesetzt sein könnten.

Die größte Herausforderung für eine Einigung stellen jedoch Frankreich, Deutschland und Italien dar – Länder, die es vorziehen, den Herstellern von KI-Modellen die Selbstregulierung zu ermöglichen, statt starre Regeln einzuführen.

Europäische Abgeordnete, EU-Kommissar Thierry Breton und viele KI-Forscher haben sich dagegen ausgesprochen, KI-Unternehmen der „Selbstregulierung“ zu überlassen, da dies „wahrscheinlich nicht den Standards entspricht, die für die Sicherheit des Plattformmodells erforderlich sind“.

Andererseits möchten Unternehmen hinsichtlich der Technologie, die sie zur Herstellung ihrer Produkte verwenden, nicht an starre Standards gebunden sein. Das in Frankreich ansässige KI-Unternehmen Mistral und das deutsche Unternehmen Aleph Alpha haben den hierarchischen Managementansatz kritisiert.

Quellen von Reuters sagten, Mistral befürworte strenge Vorschriften für Produkte, nicht für die darin verwendete Technologie.

Gespalten und mehrdeutig

„Die Beteiligten unternehmen zwar alle Anstrengungen, um die Verhandlungen auf Kurs zu halten, doch die wachsende Rechtsunsicherheit ist nicht im besten Interesse der europäischen Industrie“, sagte Kirsten Rulf, Partnerin und Associate Director bei der Boston Consulting Group. „Europäische Unternehmen wollen für das kommende Jahr planen und viele wünschen sich eine gewisse Sicherheit hinsichtlich des im Jahr 2024 in Kraft tretenden EU-KI-Gesetzes.“

Zu den weiteren offenen Fragen der Verhandlungen zählen die Definition von KI, die Folgenabschätzung für Grundrechte sowie Ausnahmen für die Strafverfolgung und die nationale Sicherheit.

Auch über den Einsatz von KI-Systemen zur biometrischen Identifizierung von Personen im öffentlichen Raum durch die Strafverfolgungsbehörden sind sich die Gesetzgeber uneinig.

Spanien, das bis zum Jahresende die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat, versucht, den Prozess einer Einigung zu beschleunigen.

Wenn bis Dezember keine Einigung erzielt wird, bleiben Belgien, dem nächsten EU-Ratsvorsitz, nur wenige Monate, um eine Einigung zu erzielen. Dann wird die ganze Sache wahrscheinlich bis nach den Europawahlen auf Eis gelegt.

ChatGPTs Jahr des „Eroberns der Welt“

OpenAI möchte ChatGPT in den Unterricht bringen

EU erzielt Einigung zum Smart Device Protection Act

[Anzeige_2]

Quelle

![[UPDATE] Paradeprobe am 30. April in der Le Duan Straße vor dem Unabhängigkeitspalast](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/18/8f2604c6bc5648d4b918bd6867d08396)

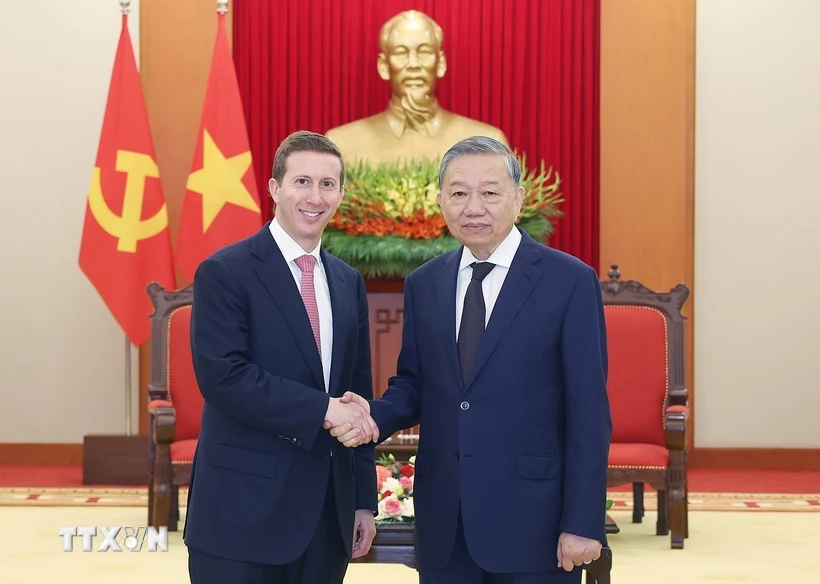

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt Herrn Jefferey Perlman, CEO der Warburg Pincus Group (USA)](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/18/c37781eeb50342f09d8fe6841db2426c)

Kommentar (0)