2025年3月、東京の米価は前年同期比で約90%急騰し、この高騰は日本の消費者だけでなく政策立案者も食料安全保障と経済の安定を懸念する事態を招いた。これは、消費者物価指数(CPI)だけでなく、日本のインフレにも広範囲にわたる影響を及ぼしました。以下の記事では、この価格上昇の原因を分析し、日本経済への影響を評価し、ベトナムの食品市場への教訓を導き出します。

|

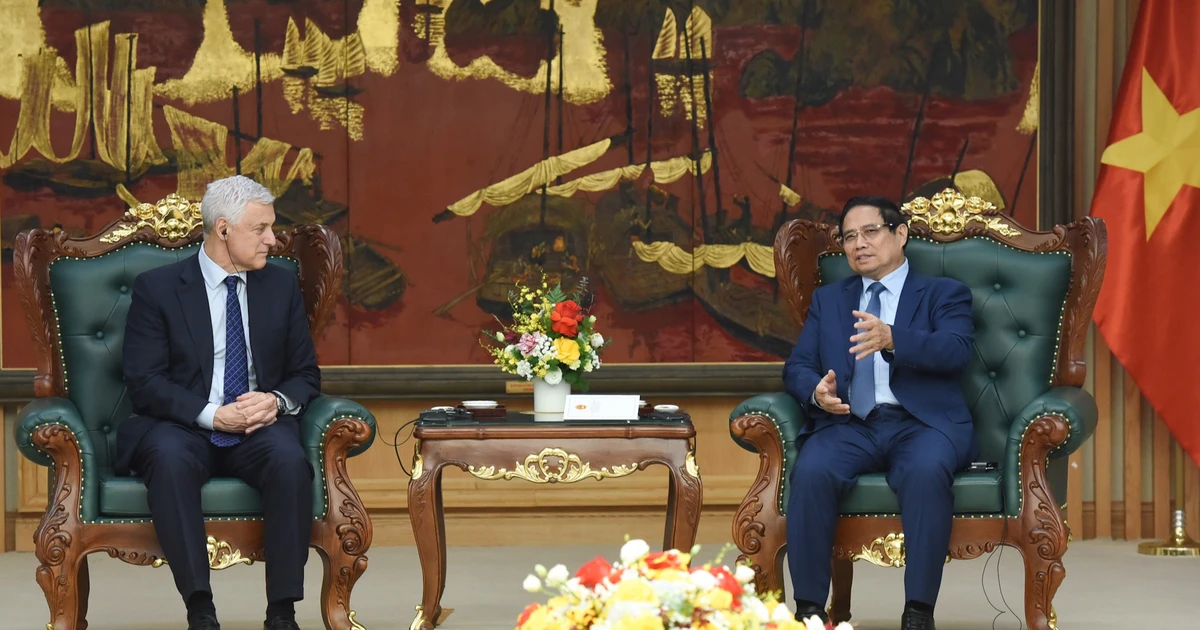

| 2025年3月、東京の米価は前年同期比で約90%も高騰した。図 |

東京の米価高騰の理由

2025年3月に東京で米価が急騰した理由は、主に次の4つです。

まず、悪天候による不作:米不足の主な原因の一つは気候変動です。 2023年の夏、日本は記録的な高温となり、6月から8月の平均気温は1991年から2000年の平均よりも約1.76℃高くなりました。その結果、新潟や秋田などの主要な米生産地域では米の収穫量が減少し、米の品質も著しく低下した。

具体的には、新潟県では2023年にコシヒカリ生産量のうち一級品はわずか5%となり、前年の80%から大幅に減少する。さらに、上籾村の農家は、異常な高温により米の水分含有量が減少し、米粒が小さく薄くなり、品質に影響が出ていると述べた。

これらの変化は生産性に影響を与え、供給量の減少と市場での価格上昇につながるだけでなく、米の品質の低下にもつながります。これに対応して日本政府は米を備蓄し、農家に対し気候変動に対処するため耐暑性米の品種栽培への切り替えを奨励した。

2つ目は、観光による消費需要の増加です。新型コロナウイルス感染症の終息後の観光産業の力強い回復により、日本を訪れる外国人観光客が増加し、飲食店や外食産業における米の消費需要が増加しました。日本が入国制限を全面的に解除して以来、観光産業は力強く回復した。

2024年3月の訪日外国人旅行者数は300万人を超え、1月から3月までの観光消費総額も過去最高を記録した。具体的には、2023年8月に日本を訪れた外国人観光客は約216万人となり、パンデミック発生前の2019年の同時期と比べて85.6%に達した。

3つ目は、サプライチェーンにおける買いだめと投機です。無視できない要因の一つは、米のサプライチェーンにおける投機です。流通業者や小売業者は価格上昇を見越して商品の販売を控えている。これにより人為的な不足が生じ、米の生産量が大幅に減少していないにもかかわらず、米の価格が上昇しました。この憶測が不足をさらに深刻化させている。

|

| サプライチェーンにおける買いだめと投機も米価格の高騰の原因となっている。図 |

第4に、耕作地面積の削減政策。毎日新聞(日本)によると、農林水産省の元官僚でキヤノングローバル戦略研究所の研究主任である山下一仁氏は、米不足の根本的な原因は耕作地面積の削減政策であり、耕作可能な土地の量が減っていると述べている。

土地利用削減政策の下、市場価格を上げるために米の生産が削減され、政府は米農家に小麦や大豆など他の作物への転換を補助した。この方針は 50 年以上前から存在しており、トヨタと日本の自動車産業を成功に導いた「ジャスト イン タイム」文化に由来しています。

日本のCPIとインフレへの影響

米価の高騰は東京のコアCPIの上昇に大きく寄与した。具体的には、生鮮食品を除くコアCPIは2025年3月に前年同期比2.4%上昇し、市場平均予想の2.2%を上回った。この増加は主に食品価格、特に米の価格高騰によるものだった。これは、日本銀行(BOJ)にとって、インフレを抑制し経済成長を支える適切な金融政策を維持する上での課題となります。

世界最大かつ最も権威のある国際通信社の一つであるロイター通信によると、日本の主食である米の価格は3月に92.4%上昇し、1976年以来最大の増加となり、生活費の上昇で家計が苦しんでいる痛みを示している。

サービス部門のインフレ率は、家賃が1.1%上昇したこともあって、2月の0.6%から3月には0.8%に上昇し、1994年以来の最高年間上昇率となった。

日本銀行は昨年、10年に及ぶ景気刺激策を終了し、1月に短期金利を0.5%に引き上げ、日本は2%のインフレ目標を持続的に達成する寸前だと述べた。

日本銀行(BOJ)の上田一夫総裁は、賃金上昇が消費を支え続け、企業が価格を引き上げることで2%目標付近の安定したインフレが維持されるのであれば、日銀は引き続き金利を引き上げていくと述べた。

ベトナムへの公開授業

東京の米価が急騰するにつれ、日本国内だけでなく世界の食料供給チェーンの潜在的な脆弱性を露呈する一連の深刻な食糧安全保障と経済への影響が浮上している。このシナリオは、日本のような先進国だけでなく、ベトナムのような主要な米生産国にとっても警鐘となる。東京からの教訓は、食料市場の安定を確保し、将来の「米飢饉」を回避するために実際に応用できる。

まず、気候リスクの予測と管理を強化する。気候変動は日本における米不足の大きな要因であり、ベトナムはこの課題に直面する際に傍観することはできない。特にベトナムの主な稲作地域であるメコンデルタでは、塩分侵入、干ばつ、異常気象がますます頻繁に発生している。

したがって、ベトナムは、農家に情報を提供し、異常気象に積極的に対応できるよう、正確でタイムリーな気象予報システムに投資する必要がある。同時に、気候変動の影響を最小限に抑え、国内の米の供給を守るために、干ばつ、塩害、害虫に強い米の品種開発を促進する必要がある。

第二に、国家の食糧備蓄を構築し、効果的に管理する。日本から学ぶ教訓は、米不足は生産量の減少だけでなく、国家の食糧備蓄の不足からも生じるということだ。

この状況を避けるために、ベトナムは効果的な国家米備蓄システムを構築し、維持し、緊急事態において米が不足しないようにする必要がある。政府は、米の価格を安定させ、投機や人為的な不足を避けるために、備蓄の補充と放出に関する透明性のある戦略を持つ必要がある。さらに、市場が大きく変動した際にも迅速に供給を調整できる柔軟な流通システムを構築する必要がある。

第三に、サプライチェーンにおける投機と価格操作を抑制する:日本における米価の急騰を引き起こす重要な要因は、サプライチェーンにおける投機であり、人為的な米不足につながっています。

ベトナムは、価格操作を目的とした米の投機や買いだめを防止するため、米取引活動の監督と検査を強化する必要がある。当局は、米市場が透明かつ公正に運営され、消費者と農家が不健全な慣行によって損失を被ることがないよう、厳格な措置を講じなければならない。

第4に、輸出市場の多様化と米加工製品の開発:ベトナムは世界最大の米輸出国の一つですが、依然として生米の輸出に大きく依存しています。このため、ベトナムの米市場は世界的な価格変動の影響を受けやすくなっている。

このリスクを最小限に抑えるために、ベトナムは米の輸出市場を多様化するとともに、春雨、フォー、餅などの米加工品を開発する必要がある。これは輸出額の増加に役立つだけでなく、原料米価格への依存を減らし、米産業の持続可能なバリューチェーンを構築するのにも役立ちます。

第五に、生産能力と製品品質の向上:米産業の安定と持続可能な発展を維持するために、ベトナムは高度な生産技術に投資し、栽培と収穫後のプロセスを改善して生産性と製品品質を向上させる必要があります。

ベトナムは、スマート肥料の使用、節水灌漑、環境保護などの新しい農業技術を適用することで、気候変動の影響を最小限に抑えながら、輸出米の品質を向上させることができます。品質の向上は製品価値の向上に役立つだけでなく、国際市場におけるベトナム米の地位の強化にもつながります。

| 東京での米価格の急騰は、ベトナムにとって米の供給チェーンを効果的に管理し、国家の食糧安全保障を確保することの重要性についての重要な警告である。日本の経験から学び、適切な対策を講じることは、ベトナムが安定した食料市場を維持し、消費者と農家の利益を守り、持続可能で発展した農業経済を構築するのに役立つでしょう。 |

出典: https://congthuong.vn/khung-hoang-gao-o-nhat-ban-viet-nam-hoc-duoc-gi-380986.html

![[写真] ベトナムとラオスの関係強化に貢献した指導者、カムタイ・シパンドン同志](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3d83ed2d26e2426fabd41862661dfff2)

![[写真] ト・ラム書記長がロシア駐ベトナム大使を接見](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/b486192404d54058b15165174ea36c4e)

コメント (0)