Es gibt einige historische Präzedenzfälle: Länder von Indien bis Argentinien haben hohe Zölle – und eine Reihe anderer Handelsbeschränkungen – eingeführt, um aufstrebende Industrien zu schützen und Importe „einzufrieren“.

Zollschranken können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die inländische Produktion haben. Grafik: Smacna

In einigen Fällen führten diese Maßnahmen zu Ergebnissen, die den Protektionisten gefielen, wie etwa die Förderung der Automobilproduktion in Asien und der Kühlschrankproduktion in Südamerika.

Allerdings führen Zölle und andere Maßnahmen auch zu teureren Gütern und einer Stagnation der Industrie. Dies könnte dazu führen, dass viele Länder in einem Kreislauf langsamen Wachstums stecken bleiben und sich stärker auf den Export natürlicher Ressourcen verlassen als auf den Wettbewerb in schnell wachsenden globalen Sektoren.

Hier sind vier Länder, die auf Zollschranken angewiesen waren oder sind, und wie sie damit umgehen:

Zölle schädigen Indiens Wettbewerbsfähigkeit

Indien verfolgte in den Jahrzehnten nach seiner Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 eine Politik der Importsubstitution durch lokal produzierte Güter. Ziel dieser Politik ist die Schaffung inländischer Fabriken durch die Einführung hoher Zölle.

Dieser Plan konnte jedoch keine dynamische, wachstumsstarke Wirtschaft in Indien schaffen.

In den zwei Jahrzehnten nach der Finanzkrise von 1991 senkte Indien seine Zölle für seine Handelspartner von durchschnittlich 125 Prozent auf 13 Prozent. Die Wirtschaft des Landes hat sich von der zwölftgrößten auf die derzeit fünftgrößte der Welt entwickelt.

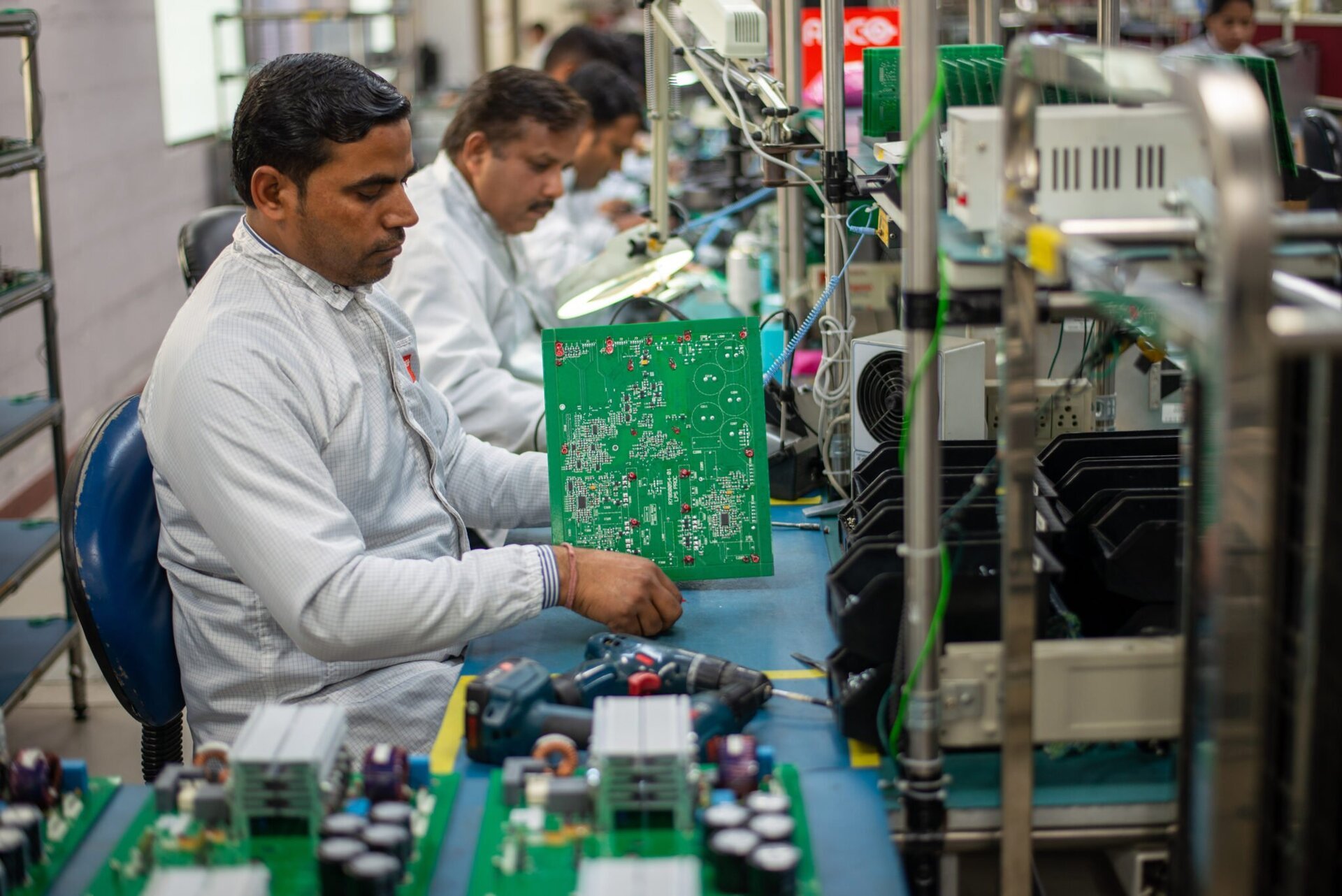

Indiens Zölle auf elektronische Komponenten sind viel höher als die seiner Handelsrivalen, was die Wettbewerbsfähigkeit seiner Elektronikunternehmen verringert. Foto: Techwire

Doch Indien hat den Protektionismus nicht aufgegeben: Die Zölle sind nach wie vor hoch und das Land muss noch die notwendigen mutigen Veränderungen vornehmen, um die Bürokratie abzubauen, das Arbeitsrecht zu reformieren und die Regierungsbehörden zu reformieren und so eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen.

Laut dem Bericht 2024 der India Cellular and Electronics Association (ICEA) beträgt der einfache Durchschnittszollsatz im Rahmen der Meistbegünstigungsklausel (MFN) für elektronische Komponenten aus Indien 8,5 % und ist damit höher als in China (3,7 %) und Vietnam (0,7 %). Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Elektronikfertigungsindustrie.

Oder ein anderes Beispiel: Im Dezember 2023 verhängte Indien Antidumpingzölle zwischen 24,66 % und 147,20 % auf aus China importierte Industrielasermaschinen, um die einheimischen Hersteller zu schützen.

Zuvor hatte Indien im Oktober 2017 Antidumpingzölle zwischen 4,58 % und 57,39 % auf aus den USA, der EU und China importierte Edelstahlprodukte eingeführt, um die heimische Industrie zu schützen.

Koreanische Erfolgsgeschichte

Anders als Indien hat Südkorea gezeigt, dass Zölle und andere protektionistische Maßnahmen in manchen Fällen zu den gewünschten Ergebnissen führen können.

Das deutlichste Beispiel ist Hyundai Motors. Vor einem halben Jahrhundert wurde der Konzern durch ein Importverbot für Autos und anschließend hohe Zölle geschützt. Als Ergebnis der protektionistischen Politik ist Hyundai an die Spitze der Automobilindustrie aufgestiegen und ist, gemeinsam mit der Schwestermarke Kia, gemessen am weltweiten Fahrzeugabsatz der drittgrößte Automobilhersteller der Welt, hinter Toyota und Volkswagen.

Dank der protektionistischen Politik der koreanischen Regierung sind die Automobilhersteller des Landes an die Weltspitze aufgestiegen und exportieren Autos in die ganze Welt. Foto: Korea Herald

Für Südkorea hat sich die Planung einer exportorientierten Zukunft ausgezahlt. Und dasselbe gilt für die Wirtschaft des ostasiatischen Landes insgesamt.

Einer aktuellen Analyse des emeritierten Wirtschaftsprofessors Keun Lee von der Seoul National University zufolge hat Südkorea in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hohe Zölle auf Konsumgüter erhoben.

Dank dieser Entwicklung ist Südkorea, das nach dem Koreakrieg eines der ärmsten Länder der Welt war, heute die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens und gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 1.755 Milliarden US-Dollar und einem Pro-Kopf-BIP von 36.024 US-Dollar die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

„Man kann argumentieren, dass es der koreanischen Wirtschaft nicht gelungen wäre, einheimische Unternehmen zu fördern, wenn sich Korea von Anfang an ohne die Erhebung von Zöllen geöffnet hätte“, schrieb Professor Lee.

Südkoreas Zollpolitik sei sorgfältig durchdacht, um Exporteuren den Zugang zu importierten Maschinen zu niedrigen Zöllen zu ermöglichen und den Unternehmen gleichzeitig dabei zu helfen, die Disziplin des Weltmarkts einzuhalten und den Kapitalismus aufrechtzuerhalten, fügte Herr Lee hinzu.

Argentinien muss die protektionistische Mauer niederreißen.

Auch Argentinien legte in der Hoffnung, die heimischen Fabriken anzukurbeln, große Teile seiner Wirtschaft still, als die globale „Große Depression“ von 1929 bis 1933 das einstmals reichste Land der Welt verwüstete.

In den folgenden Jahrzehnten verwandelten aufeinanderfolgende populistische Staatschefs – von General Juan Perón in den 1940er Jahren bis zu Präsidentin Cristina Kirchner um die Jahrhundertwende – Argentinien durch eine Kombination aus Zöllen, Devisenkontrollen und Importbeschränkungen in eine der abgeschottetsten Demokratien der Welt.

Präsident Kirchner verhängte Zölle von bis zu 35 Prozent auf importierte Elektronik und führte weitere strenge Einfuhrbeschränkungen ein. Diese Maßnahmen führten zunächst zur Schaffung Tausender gut bezahlter Arbeitsplätze, da argentinische Fabrikarbeiter Fernseher von Samsung und Mobiltelefone von Nokia zusammenbauten.

Allerdings führt diese Politik auch zu ineffizienten Unternehmen, die dem Fiskus und den Steuerzahlern enorme Kosten verursachen. Die Verbraucher erhalten minderwertige Produkte und zahlen für einen in Argentinien hergestellten Fernseher doppelt so viel wie ein Kunde im benachbarten Chile – ein freier Markt.

„Das Ausmaß des Protektionismus, das Argentinien an den Tag legt, hilft der Wirtschaft nicht und schafft viel Ineffizienz“, sagt Pablo Guidotti, Ökonom an der Universität Torcuato Di Tella in Buenos Aires.

Aufgrund des Protektionismus sind einige der weltweit beliebtesten Technologieprodukte, wie etwa das iPhone, nicht mehr erhältlich. Die Argentinier sind nun gezwungen, hohe Preise auf dem Schwarzmarkt zu zahlen oder im Ausland zu kaufen.

Um dem abzuhelfen, unternimmt Argentinien unter Präsident Javier Milei konzertierte Anstrengungen, um Regulierungen abzubauen, öffentliche Ausgaben zu kürzen und sich auf den Freihandel vorzubereiten.

Präsident Javier Milei baut viele Zollschranken ab und öffnet die argentinische Wirtschaft. Grafik: Dreamstime

Von seinem Amtsantritt am 10. Dezember 2023 bis zum 7. Dezember 2024 setzte Mileis Regierung 672 Regulierungsreformen um, durchschnittlich 1,84 Reformen pro Tag. Davon wurden 331 Verordnungen aufgehoben und 341 Verordnungen geändert.

Zu den bemerkenswerten Reformbemühungen Argentiniens gehört die Abschaffung der PAIS-Einfuhrsteuer. Diese Steuer wird auf Käufe in Fremdwährung erhoben, um Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland zu bezahlen, und besteht seit Ende 2019. Die Abschaffung der PAIS-Steuer hat dazu beigetragen, die Inflation zu senken und das Wirtschaftswachstum in Argentinien anzukurbeln.

Hinzu kommt die „Open Skies“-Politik, im Rahmen derer die Regierung von Herrn Milei die Zahl der in Argentinien operierenden Fluggesellschaften erhöhte und Vorzugsregelungen für die nationale Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas abschaffte.

Nigeria, das Land der Schmuggler und Drogenbosse

In Afrikas viertgrößter Volkswirtschaft beträgt der durchschnittliche Zollsatz für alle Produkte 12 Prozent, wobei auf Luxusgüter, Alkohol, Tabak und ähnliche Produkte effektive Zölle von 70 Prozent oder mehr erhoben werden, teilte die Internationale Handelsbehörde (ITA) mit.

Nigerianische Schmuggler haben sich dies zunutze gemacht und schmuggelten alles von Reis bis hin zu Autos ins Land – Waren, die Nigeria trotz Handelsprotektionen nicht in ausreichenden Mengen produziert, um den lokalen Markt zu befriedigen.

Nigerianische Behörden decken Reisschmuggel auf. Foto: The Sun Nigeria

Für die wenigen Unternehmen, die durch Zölle und andere Handelshemmnisse geschützt sind, bedeutet dies die Chance, Vermögen anzuhäufen. Am bekanntesten ist Afrikas reichster Milliardär, Aliko Dangote, dessen Vermögen auf Zement, Zucker, Salz und anderen Rohstoffen beruht.

„Zunächst einmal müssen Zölle eingeführt werden, um Chancen zu schaffen“, sagte Samuel Aladegbaye, Analyst bei der Zedcrest Group, einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Lagos, der Hauptstadt Nigerias. „Aber wenn es nur eine Person gibt, die die Gelegenheit nutzen kann, dann kann es sein, dass Sie ein Monopol haben.“

Dangote bestreitet, ein Monopol geschaffen zu haben. Er betonte, dass es jedem freistehe, dieselben riskanten Anlageentscheidungen zu treffen wie er. Doch bis heute ist der 67-jährige Geschäftsmann seit 13 Jahren in Folge der reichste Mann Nigerias und niemand konnte ihm den Thron streitig machen.

Nguyen Khanh

Quelle: https://www.congluan.vn/bao-ho-bang-thue-quan-va-nhung-bai-hoc-cua-mot-so-quoc-gia-post341562.html

![[UPDATE] Paradeprobe am 30. April in der Le Duan Straße vor dem Unabhängigkeitspalast](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/18/8f2604c6bc5648d4b918bd6867d08396)

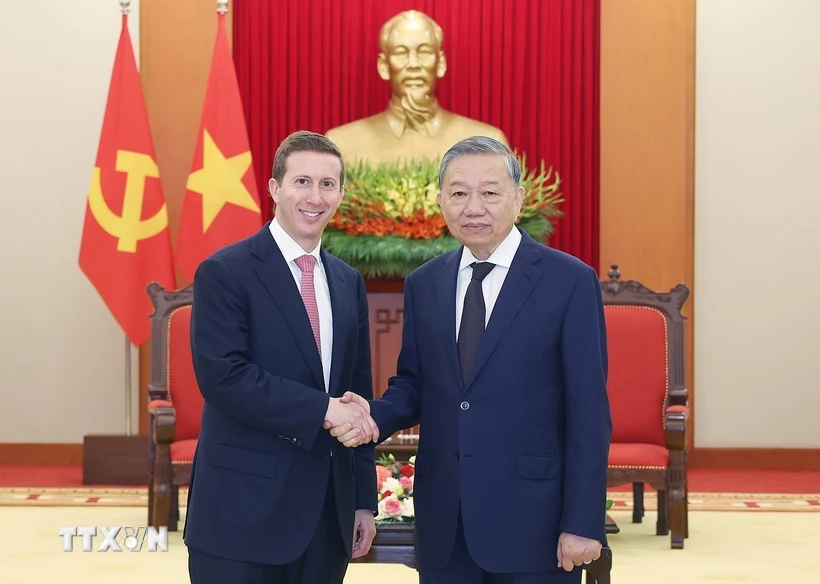

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt Herrn Jefferey Perlman, CEO der Warburg Pincus Group (USA)](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/18/c37781eeb50342f09d8fe6841db2426c)

Kommentar (0)