最近、社会経済状況に関する討論会において、第15回国会代表団は、教育訓練省に対し国会決議第88号を履行し、同省の教科書セットの編纂を組織するよう求める要請について熱心に議論した。

賛成と反対という2つの主な傾向があったこの議論に、私はかなり驚きました。教育は国家の最重要政策であるため、この問題が熱く議論されるとは思えません。

私の意見では、多くの代表者が「国家の」教科書を作成するという要件を理解していない理由は、それが法的、科学的、実践的根拠を欠いており、党と国家の政策に反して社会化を後退させる結果に容易につながり得ると考えているためである。

教科書は教師が選びます。 (イラスト:BNA)

教科書に関する決議第88号の最新の要点は、「教科書の編纂を社会化する。各教科には多数の教科書が存在する。」です。しかし、社会化を実施するのは初めてであるため、教科書編集に参加する組織や個人の準備と能力は予測されていません。

しかし、過去 4 年間に渡る新しい一般教育プログラムの実施は、社会化政策が適切に実施されてきたことを示しています。そのため、2020年に国会は決議122/2020を公布し、「社会化方式を用いて教科書を編集する場合、各特定科目において教育法の規定に従って評価・承認された教科書が少なくとも1冊完成しているときは、当該科目については国家予算を用いて教科書を編集してはならない」と規定した。

さらに、8月11日に国会事務局が教育訓練省に教科書セットの作成を要請したにもかかわらず、12日後の8月23日にようやく事務局から情報を補足する報告書の提出を求める公式文書が送られたという事実について、私は一部の国会代表者と同じ疑問を抱いています。具体的には、ヨーロッパ、東南アジア、中国、米国の一部の国々の教科書政策に関する情報。ヨーロッパと東南アジアにおいて、教科書の著作権の編集と所有を国家が主導していない国の割合。政府がカリキュラムのみを発行し、教科書を学習教材とみなしている国の数は世界的に見て...

なぜ国会事務局のモニタリング報告書に署名してから教育訓練部にこのような重要な情報を問い合わせるまでに12日もかかったのかは不明だ。

「標準教科書」の規定は、決議88号に反する非常に古い概念だと思います。決議88号の精神に従えば、たとえ教育訓練省が「省の」教科書を編纂したとしても、それは「組織や個人が編纂した教科書と同等に評価・承認される」ことになります。この決議では「標準的な教科書」という概念は用いられていない。

教育専門家らはまた、先進国では「標準プログラム」や「プログラム基準」という言葉は使われるが、「標準教科書」という概念は存在しないと指摘する。これらの国では、教科書がカリキュラムや基準に合致し、教師によって選ばれる限り、誰でも教科書を編集することができ、学校で教えることができます。

教育訓練省が「国家」の教科書を編集していないということは、国家の管理が緩いということであり、農業農村開発省が「省」の米を生産していない、保健省が「省」の医薬品の生産を組織していないなど、これらの分野でも国家の管理が緩いということなのでしょうか。

教育訓練省に教科書の編纂を委託するという提案を擁護するために、教科書の価格を管理するためには「国定」教科書が必要だと主張する人もいる。

この問題に関して国会議員チュオン・チョン・ギア氏が述べた言葉を引用したい。「価格に問題があるのなら、解決すべきです。教科書の貸し出しに補助金を出したり、動員したり、遠隔地の政策対象を支援したりすることはできます。国定教科書を『産む』ことで代替することはできません。どうすれば問題を解決できるでしょうか?もし解決できないのなら、どうすればいいのでしょうか?」

それに伴い、教科書は規則により価格を明示しなければならない物品となっております。企業は、国家管理機関ではなく財務省が価格表を審査した後にのみ書籍の価格を記載することが許可されているため、企業は恣意的に価格を設定できます。

国会決議第88号の実施に伴い、現在までに6つの出版社と多数の書籍会社が全教科の教科書を編集、出版、配布してきました。これまで、国会が示したロードマップに沿って、教育三段階の最終学年までイノベーションを実施し、順調に進んでいます。

もちろん、実施の過程では、一部の地域では教師が不足している、施設が不足している、教科書の選択に否定的な状況がある、一部の統合科目の実施に混乱がある、一部の教科書にまだ「誤り」があるなど、克服する必要がある制限がまだあります...しかし、国定教科書を追加してもこれらの制限は解決できません。

それだけでなく、社会化を遅らせるリスクにつながる可能性があり、国家予算や組織および個人が投資した資金が無駄になり、教育部門の焦点がより緊急性の高い問題の解決から逸らされる可能性があります。

ト・ヴァン・チュオン博士(専門家)

[広告2]

ソース

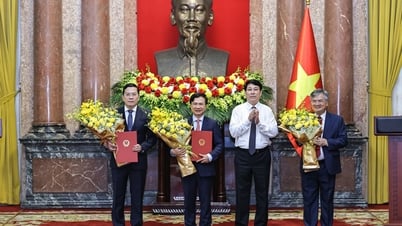

![[写真] ルオン・クオン大統領が大統領府副長官の任命決定を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/8/501f8ee192f3476ab9f7579c57b423ad)

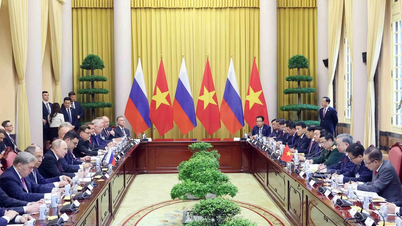

![[写真] ト・ラム書記長がロシア公式訪問を開始、対ファシズム勝利80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/8/5d2566d7f67d4a1e9b88bc677831ec9d)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が民間経済発展政策諮問委員会と会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/8/387da60b85cc489ab2aed8442fc3b14a)

![[写真] チャン・タン・マン国会議長が第1回国会党大会文書小委員会の会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/8/72b19a73d94a4affab411fd8c87f4f8d)

![[写真] 事務総長がアゼルバイジャン訪問を終え、ロシア連邦訪問へ出発](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/8/7a135ad280314b66917ad278ce0e26fa)

コメント (0)