Le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient se rencontrer face à face plus tard ce mois-ci, après un sommet en Arabie saoudite. La « poignée de main » entre les deux dirigeants pourrait mettre fin au conflit en Ukraine. Cela pourrait être un gros pari économique.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le 19 février que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump pourraient se rencontrer en personne dès ce mois-ci, à la suite des pourparlers russo-américains entre les deux ministres des Affaires étrangères : Sergueï Lavrov (Russie) et Marco Rubio (États-Unis) dans la capitale Riyad de l'Arabie saoudite le 18 février et sans aucun représentant d'Europe ou d'Ukraine. Le président Trump avait auparavant déclaré qu'il pourrait rencontrer le dirigeant russe en février.

La réunion a duré plus de 4 heures entre les ministres des Affaires étrangères américain et russe avec pour objectif principal de trouver une solution réalisable pour mettre fin au conflit en Ukraine, mais a également ouvert des opportunités de coopération entre les deux pays.

Malgré la forte opposition de l'Ukraine et de l'UE, la réunion est considérée comme un tournant sur la voie d'une solution pacifique pour la région, aidant ainsi les États-Unis à réduire leur fardeau financier, à promouvoir la coopération économique avec la Russie dans de nombreux aspects tels que l'investissement et l'énergie, en particulier en envisageant la mise en œuvre d'un projet commun dans l'Arctique... Alors que le Kremlin pourrait être moins sous pression par les sanctions économiques occidentales.

Les États-Unis et l’Ukraine pourraient conclure des accords de coopération, comme l’accord minier proposé par Washington le week-end dernier. L’UE sera plus stable, les économies régionales et mondiale connaîtront des changements majeurs.

Alors, si la « poignée de main » entre M. Trump et M. Poutine est un succès, qu’adviendra-t-il des marchés financiers, des matières premières et de l’économie mondiale ? Y aura-t-il de grands changements ?

Que veut l’Amérique sous Trump ?

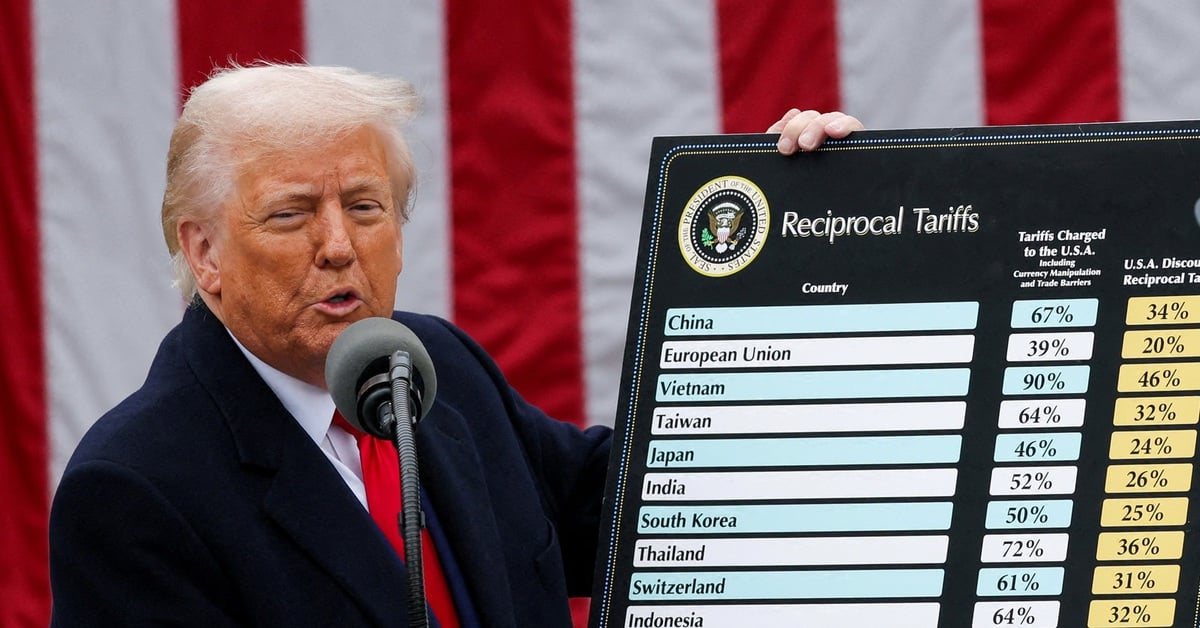

Au cours des premières semaines du second mandat de M. Trump à la Maison Blanche, les États-Unis ont procédé à d’énormes changements dans leurs politiques intérieures et étrangères, notamment en matière de taxes intérieures et d’importation, de politiques énergétiques, etc. Washington procède à des changements stratégiques.

L’Amérique sous Trump semble mener une révolution et une restructuration globales du pouvoir mondial. Les négociations directes des États-Unis avec la Russie au sujet de l’Ukraine et les critiques du vice-président J.D. Vance à l’égard de l’Europe ne sont probablement que le début de la nouvelle stratégie mondiale de l’Amérique.

La façon dont l’Amérique perçoit ses partenaires, ses rivaux, etc. est probablement également en train de changer. Cette nouvelle stratégie pourrait entraîner des fluctuations dans les relations internationales, des secousses dans le monde et des changements dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, affectant ainsi les marchés financiers et des matières premières.

Pour l’instant, les États-Unis cherchent à résoudre le problème ukrainien, mais cela pourrait être suivi d’une coopération avec la Russie, puis d’une guerre commerciale avec la Chine et de nombreux autres pays.

Les États-Unis considèrent actuellement la Chine comme un concurrent stratégique de premier plan sur de nombreux fronts, allant de l’économie à la technologie, en passant par l’armée et la diplomatie. La stratégie américaine à l’égard de la Chine vise à contenir sa puissance technologique et économique ; renforcer la coopération avec de nombreux autres pays…

Impacts économiques

Si les États-Unis et la Russie coopèrent et mettent fin au conflit en Ukraine, cela aura des répercussions majeures sur les économies des deux pays ainsi que sur l’économie mondiale.

Pour les États-Unis, si le conflit en Ukraine prend fin, la première chose qui pourrait être observée sera une baisse des prix du pétrole et du gaz, car les approvisionnements en provenance de Russie deviennent plus stables. Cela contribuera à calmer l’inflation aux États-Unis et à réduire les coûts de production.

Auparavant, M. Trump avait également annoncé une politique énergétique diversifiée, favorisant l’exploitation du pétrole et du gaz, réduisant les réglementations environnementales et augmentant la production de combustibles fossiles pour assurer l’indépendance énergétique afin de réduire les coûts, freinant ainsi l’inflation et équilibrant la possibilité d’une hausse des prix des matières premières en raison de la guerre commerciale avec de nombreux pays, dont la Chine.

Les États-Unis, sous la direction de Trump, cherchent à réduire leur dépendance aux minéraux essentiels provenant de Chine et de Russie, en espérant conclure des accords miniers avec l’Ukraine et ses alliés.

L’Europe doit désormais chercher des sources d’énergie alternatives à la Russie. Si les relations entre les États-Unis et la Russie s’améliorent, les États-Unis pourraient perdre une partie de leur part de marché du gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe. En outre, lorsque les prix mondiaux du pétrole et du gaz chuteront, cela affectera les producteurs américains de pétrole de schiste.

Si le conflit en Ukraine prend fin, cela pourrait aider les actions américaines à réagir positivement, stimulant ainsi les flux d’investissement vers les États-Unis.

Pour la Russie, si le président américain Donald Trump « serre la main » de M. Poutine, la coopération russo-américaine sera renforcée, certaines sanctions pourront être assouplies, ce qui aidera la Russie à accéder plus facilement à la technologie, à la finance et aux marchés internationaux. Le rouble se stabilisera et l’inflation sera mieux contrôlée.

À cette époque, la Russie pourrait également rétablir ses exportations de pétrole et de gaz vers l’Europe, mais elle serait toujours confrontée à la concurrence des États-Unis et du Moyen-Orient.

La Russie et l’Ukraine sont connues comme les deux principaux exportateurs de blé au monde. Si le conflit prend fin, les prix des céréales pourraient chuter en raison d’un approvisionnement plus stable. Ce sont également deux pays qui disposent d’importantes réserves de nombreux métaux importants tels que le titane, le lithium, les terres rares, l’aluminium, le nickel, le palladium, etc. Si les relations commerciales reprennent, les prix de ces métaux pourraient baisser.

La guerre en Ukraine a provoqué des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment en blé, en huile de tournesol, en gaz et en métaux rares. Si la guerre prend fin, la chaîne d’approvisionnement sera plus stable.

La levée de certaines sanctions pourrait favoriser la croissance du commerce international, notamment entre la Russie et l’Europe.

Pour la Chine, c’est un pays qui profite des sanctions russes en achetant de l’énergie bon marché et en étendant son influence. Si la Russie et l’Occident coopèrent à nouveau, la Chine pourrait perdre certains de ces avantages.

Ainsi, on peut voir que si les États-Unis et la Russie coopèrent pour mettre fin à la guerre, cela contribuera à stabiliser l’économie mondiale, mais créera également des changements majeurs dans l’offre et la demande sur les marchés de l’énergie, de l’alimentation et des métaux. Les États-Unis sont peut-être désavantagés en matière d’exportations d’énergie et d’armes, mais l’inflation va baisser et M. Trump aura plus de marge de manœuvre dans ses batailles économiques avec la Chine. Pendant ce temps, la Russie a une chance de se redresser économiquement si les sanctions sont assouplies.

Source : https://vietnamnet.vn/donald-trump-bat-tay-ong-putin-van-bai-lon-thi-truong-nao-bung-no-do-vo-2373102.html

![[Photo] Moment d'amour : les Birmans sont émus de remercier les soldats vietnamiens](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/9b2e07196eb14aa5aacb1bc9e067ae6f)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit l'ambassadeur du Japon au Vietnam Ito Naoki](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3a5d233bc09d4928ac9bfed97674be98)

![[Photo] Des reliques spéciales au Musée d'histoire militaire du Vietnam associées à l'héroïque 30 avril](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a49d65b17b804e398de42bc2caba8368)

Comment (0)