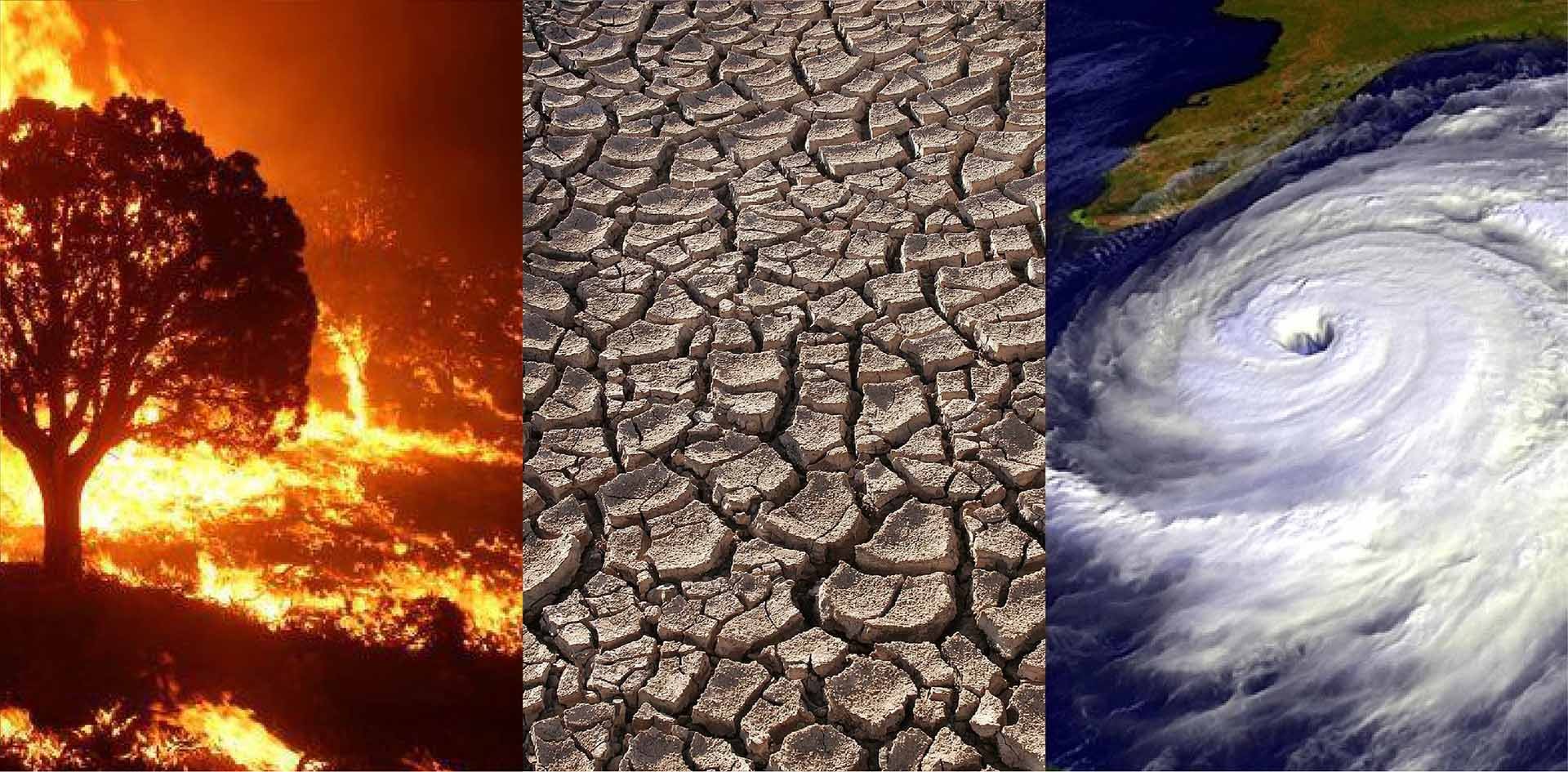

Vor den unvorhersehbaren Auswirkungen des Klimawandels wird schon seit langem gewarnt und Länder auf der ganzen Welt haben globale Anstrengungen unternommen, um ihn zu verhindern. Allerdings reichen die Bemühungen und Taten der Menschen nicht aus, um diesen Prozess zu verlangsamen.

|

| Der Klimawandel hat unvorhersehbare Folgen. Illustrationsfoto. (Quelle: Triptychon) |

Angesichts der Gefahren des Klimawandels haben die Vereinten Nationen (UN) mit ihren beiden wichtigsten Sonderorganisationen, der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), zahlreiche Wissenschaftler und Experten aus aller Welt zusammengebracht, um die Notwendigkeit einer internationalen Klimakonvention zu diskutieren und sich darauf zu einigen. Damit soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, um auf die bevorstehenden negativen Entwicklungen zu reagieren.

Lange Reise

Am 9. Mai 1992 wurde im UN-Hauptquartier in New York, USA, nach einem langen Entwurfsprozess das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) mit dem Ziel verabschiedet, die Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu stabilisieren und übermäßige menschliche Eingriffe in die Umwelt zu verhindern.

Die Verhandlungen zur Klimarahmenkonvention (UNFCCC) begannen auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED), auch bekannt als Erdgipfel, die vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, stattfand. Die ursprüngliche UNFCCC legte den einzelnen Ländern jedoch keine verbindlichen Grenzwerte für Treibhausgasemissionen auf und sah weder konkrete Durchsetzungs- noch verbindliche Mechanismen vor. Stattdessen bietet das Übereinkommen einen Rahmen für die Aushandlung von Verträgen oder Protokollen, die Grenzwerte und Verpflichtungen für Treibhausgasemissionen festlegen. Das UNFCCC wurde am 9. Mai 1992 zur Unterzeichnung aufgelegt und trat am 21. März 1994 in Kraft. Bis heute hat das UNFCCC 198 Vertragsparteien, von denen Vietnam am 11. Juni 1992 beitrat.

Seit 1995 treffen sich die Vertragsparteien des Übereinkommens jährlich auf der Konferenz der Vertragsparteien (COP), um die Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels im Rahmen des UNFCCC-Übereinkommens zu überprüfen. Die erste COP-Konferenz fand in Berlin, Deutschland, statt. Im Jahr 1997 machte das Übereinkommen einen wichtigen Schritt nach vorne, als auf der COP3 in Japan das Kyoto-Protokoll unterzeichnet wurde. Das Kyoto-Protokoll verpflichtet die teilnehmenden Länder, sich zur Erreichung länderspezifischer Ziele für die Treibhausgasemissionen zu verpflichten. Das Kyoto-Protokoll trat im Februar 2005 offiziell in Kraft, und bis Februar 2009 waren bereits 184 Länder dem Protokoll beigetreten. Vietnam unterzeichnete das Protokoll am 3. Dezember 1998 und ratifizierte es am 25. September 2002.

Das Kyoto-Protokoll gilt als eine der Prämissen, die das Konzept der „Klimadiplomatie“ geprägt haben, da die komplexen Entwicklungen des Klimas und seiner Folgen erhebliche Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben. Die Industrie- und Industrieländer gelten als die Hauptverursacher des Klimawandels, doch die Länder, die am stärksten unter den Folgen leiden, sind die Entwicklungsländer. Obwohl sich die Industrieländer im Rahmen des Protokolls dazu verpflichtet haben, bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen eine führende Rolle zu übernehmen, haben sie in Wirklichkeit viele Wege gefunden, die Ratifizierung und Umsetzung zu vermeiden, zu verzögern … Die Vereinigten Staaten, die für 25 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, haben das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert, weil sie davon ausgehen, dass es wirtschaftlichen Schaden anrichten wird.

Seit 2009 denken die Vertragsparteien des UNFCCC über ein Umweltabkommen mit spezifischeren rechtlichen Bindungen nach, das das Kyoto-Protokoll ersetzen soll, das 2012 auslief (später bis 2020 verlängert wurde). Auf der COP16 in Cancún (Mexiko) im Jahr 2010 verabschiedeten die Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung, in der es hieß, die künftige globale Erwärmung müsse auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Nach zahlreichen Debatten und angespannten Verhandlungen aufgrund von Interessenkonflikten ist es den beteiligten Parteien jedoch nicht gelungen, ein neues, fortschrittlicheres Dokument als Ersatz für das Kyoto-Protokoll vorzulegen.

Am 12. Dezember 2015 wurde nach zahlreichen Verhandlungsrunden auf der COP21 in Paris (Frankreich) das Pariser Klimaabkommen angenommen und trat am 4. November 2016 in Kraft. Damit wurde ein Durchbruch bei den Bemühungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung erreicht. Das Abkommen hält an dem Ziel fest, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen, und strebt ein ehrgeizigeres Ziel von 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau an. Das Abkommen sieht vor, dass die Industrieländer bis 2020 jährlich (ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens) mindestens 100 Milliarden US-Dollar mobilisieren, um Entwicklungsländern zu helfen. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht.

Viele Höhen und Tiefen

Seit der COP21 hat die Welt auf dem Weg zur Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens einen langen Weg mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. Auf der COP22 in Marokko im Jahr 2016 verabschiedeten die beteiligten Parteien einen vorläufigen Plan zur Umsetzung des Pariser Abkommens. Auf der COP23-Konferenz im Dezember 2017 in Bonn einigten sich die Parteien darauf, die in Frankreich eingegangenen ehrgeizigen Verpflichtungen einzuhalten, obwohl die USA ihren Ausstieg aus dem Pariser Abkommen ab November 2019 angekündigt hatten.

Auf der COP24-Konferenz 2018 in Polen konnten die Parteien trotz zahlreicher Meinungsverschiedenheiten eine Einigung über die Agenda zur Umsetzung des Pariser Abkommens erzielen. Allerdings kam es 2019 zu einem Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel, als die USA offiziell aus dem Pariser Abkommen ausstiegen. Bei der COP25 im spanischen Madrid herrschte erneut Uneinigkeit über die Verantwortung für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen …

Die Hoffnungen ruhen auf der COP26 im November 2021 in Glasgow, Großbritannien (aufgrund von Covid-19 um ein Jahr verschoben). Alle 197 Vertragsparteien des UNFCCC haben ihre Verpflichtung bekräftigt, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Dieses Ziel erfordert eine Senkung der CO2-Emissionen um 45 % bis 2030 im Vergleich zum Stand von 2010 und ein Erreichen von Null bis Mitte des Jahrhunderts. Darüber hinaus müssen die Emissionen anderer Treibhausgase deutlich reduziert werden.

Das Glasgow-Abkommen fordert die Industrieländer dazu auf, das auf der Pariser Konferenz 2015 festgelegte Ziel von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen und sich zu verpflichten, die Finanzmittel für die Anpassung an den Klimawandel für Entwicklungsländer bis 2025 gegenüber dem Stand von 2019 zu verdoppeln. Dabei wird die Bedeutung von Transparenz bei der Umsetzung der Verpflichtungen hervorgehoben. Auf der COP26 haben sich mehr als 100 Länder dazu verpflichtet, die Abholzung der Wälder bis 2030 zu beenden. Fast 100 Länder haben sich dazu verpflichtet, ihre Methanemissionen bis 2030 um 30 % zu senken, 40 Länder, darunter Vietnam, haben sich dazu verpflichtet, aus der Kohlekraft auszusteigen...

Insbesondere gaben die USA und China auf der COP26 eine gemeinsame Erklärung zum Klimawandel ab, in der sie sich zur Zusammenarbeit verpflichteten, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen zu erreichen, die Methanemissionen zu bekämpfen, auf saubere Energie umzusteigen und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Das Abkommen zwischen den beiden weltweit größten Emittenten gilt als entscheidender Schritt zur Erreichung des Ziels, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen.

Im Rahmen der COP26 verpflichteten sich 450 Finanzinstitute, die ein Vermögen von insgesamt 130 Billionen US-Dollar verwalten, was 40 % des weltweiten Privatvermögens entspricht, mit ihrem Investitionskapital saubere Technologien wie erneuerbare Energien zu unterstützen und die Finanzierung von Industrien einzustellen, die fossile Brennstoffe verwenden.

Vom Engagement zur Praxis

Man kann sagen, dass das auf der COP21 erzielte Pariser Abkommen und die neuen Verpflichtungen auf der COP26 die großen Anstrengungen der Welt im Kampf gegen den globalen Klimawandel zeigen. Wie das allerdings zu bewerkstelligen ist, ist eine lange Geschichte. Von den Zielen und Verpflichtungen auf dem Papier bis hin zur aktuellen Situation gibt es viele Herausforderungen. Den Warnungen von Wissenschaftlern zufolge stellt der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für das Leben auf der Erde dar, da die Zahl der durch den Klimawandel verursachten Naturkatastrophen und Katastrophen im Vergleich zu vor 50 Jahren um das Fünffache zugenommen hat.

Viele Klimarekorde werden im Jahr 2023 voraussichtlich weit von den bisherigen Rekorden abweichen, insbesondere bei den Meerestemperaturen, die fast die gesamte überschüssige Wärme aus der vom Menschen verursachten Luftverschmutzung absorbieren. Vor 2023 wird es nur sehr wenige Tage geben, an denen die globale Durchschnittstemperatur mehr als 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau liegt. Von Anfang 2023 bis Mitte September gab es jedoch 38 Tage, an denen die Temperaturen die vorindustriellen Rekordwerte übertrafen. Der Klimaüberwachungsdienst Copernicus der Europäischen Union (EU) sagte, dass die drei Monate Juli, August und September 2023 die heißesten waren, die jemals aufgezeichnet wurden, und dass sie die heißesten der letzten 120.000 Jahre sein könnten.

Untersuchungen zeigen, dass bei einem Anstieg der Oberflächentemperatur der Erde um 2 °C über das vorindustrielle Niveau etwa 750 Millionen Menschen jedes Jahr eine Woche lang möglicherweise tödlich heißes und feuchtes Wetter erleben könnten. Bei einem Temperaturanstieg von 3 °C würde die Zahl der Menschen, die diesem Risiko ausgesetzt sind, auf über 1,5 Milliarden steigen. Darüber hinaus haben die durch den Klimawandel verursachten extremen Wetterereignisse der Weltwirtschaft jährlich durchschnittliche Verluste von 143 Milliarden US-Dollar beschert, darunter Verluste an Menschenleben (90 Milliarden US-Dollar) und wirtschaftliche Verluste (53 Milliarden US-Dollar).

In diesem Zusammenhang sagte Johan Rockstrom, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, dass die bevorstehende COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten die letzte Gelegenheit sei, „glaubwürdige Verpflichtungen einzugehen, um mit der Reduzierung der durch die Nutzung fossiler Brennstoffe erzeugten CO2-Menge zu beginnen“. Herr Rockstrom forderte die großen Volkswirtschaften, darunter die USA, Indien, China und die EU, auf, ihre Bemühungen zur Bewältigung der Klimakrise zu verstärken, und sagte, das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, sei „nicht verhandelbar“.

Der französische Außenminister Laurent Fabius warnte auf der COP21, dass wir nur eine Erde zum Leben hätten. Wir können keinen „Plan B“ für den Klimawandel haben, weil die Menschheit keinen „Planeten B“ hat.

[Anzeige_2]

Quelle

![[Foto] Besuch der Tunnel von Củ Chi – eine heroische unterirdische Leistung](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/8/06cb489403514b878768dd7262daba0b)

Kommentar (0)