Die erste Zentralasienreise eines deutschen Bundeskanzlers seit 14 Jahren hat viele Versprechen hinterlassen, doch es wird lange dauern, bis diese Versprechen Früchte tragen. [Anzeige_1]

|

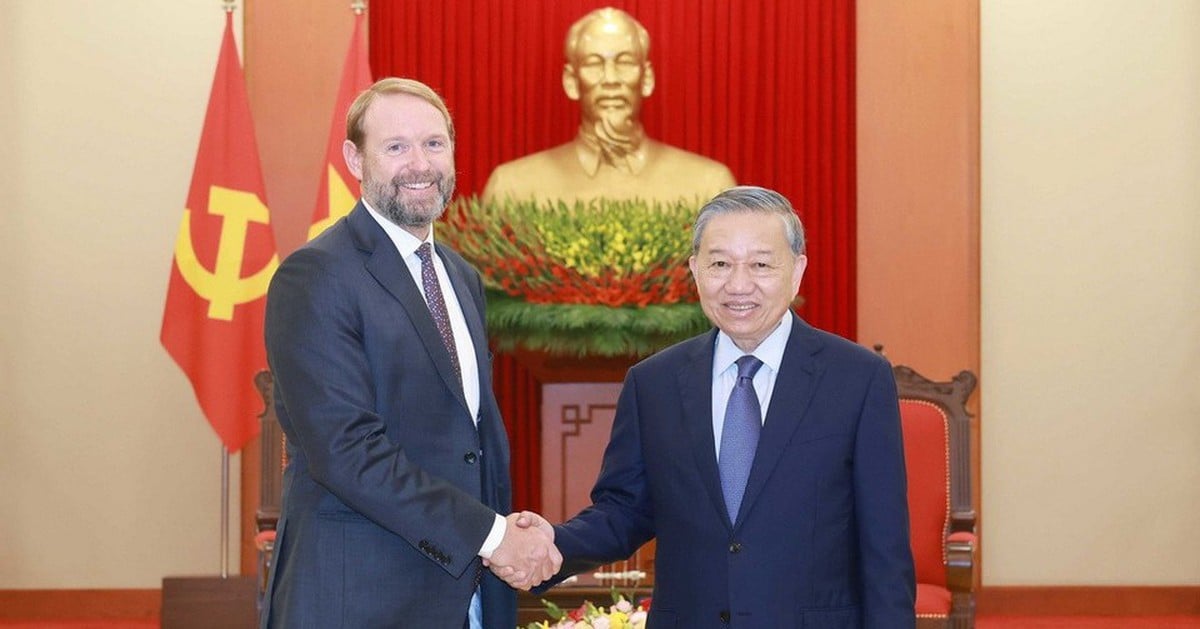

| Von links: Bundeskanzler Olaf Scholz, der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokayev und der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev. (Quelle: Orda) |

Der Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Kasachstan und Usbekistan vom 15. bis 17. September hat weltweit gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Einerseits stellt der erste Besuch des deutschen Regierungschefs in diesen Ländern seit 14 Jahren einen historischen Wandel in den Beziehungen zwischen Berlin und den zentralasiatischen Ländern dar und führt zugleich zu einer Veränderung der Gesamtbeziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Region.

Andererseits könnten die Äußerungen des kasachischen Präsidenten Tokajew, das russische Militär sei als „unbesiegbar“ anzusehen, ein Hinweis darauf sein, dass Astana kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU hat.

Auch wenn das Gesamtergebnis der Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz und den Staats- und Regierungschefs der zentralasiatischen Länder unklar ist, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass erneuerbare Energien bei diesem Besuch ganz oben auf der Tagesordnung standen.

Diskussionen über kritische Rohstoffe und grünen Wasserstoff dominierten die Treffen in Astana und Samarkand und verdeutlichten damit, dass Zentralasien einer der wichtigsten Partner für die Energiewende in Deutschland im Besonderen und Europa im Allgemeinen ist.

Allerdings muss berücksichtigt werden, wie realistisch diese Ambitionen sind, welche Partnerschaften erwartet werden und welche Herausforderungen sich während der Zusammenarbeit ergeben können.

Chancen für eine erfolgreiche Z5+1-Partnerschaft

Berlin ist im Sektor der grünen Energien in Zentralasien schon lange kein Unbekannter mehr. Deutschland war eines der ersten Länder, das den C5+1-Ansatz (oder Z5+1 auf Deutsch) in Zentralasien etablierte und dabei fünf Länder der Region (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) zu einem Dialog zusammenbrachte. Das westeuropäische Land hat im Sinne der EU eine Zusammenarbeit mit Zentralasien aufgebaut, die im November 2022 begann, als die 27 Mitgliedsstaaten umfassende Union und Kasachstan eine strategische Partnerschaft für grünen Wasserstoff und kritische Rohstoffe unterzeichneten.

Im Juli 2023 leiteten der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier und der kasachische Premierminister Alikhan Smailov die ersten Testbohrungen in einer großen Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff im Bezirk Karakiya in der Region Mangystau ein.

Mit deutschen Unternehmen wie Svevind (das im Oktober 2022 eine Investitionsvereinbarung mit Kasachstan für eine Initiative für grünen Wasserstoff im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat) wurden im Rahmen des von Svevind initiierten Projekts Hyrasia One Projekte für grünen Wasserstoff vereinbart.

Usbekistan verfolgte unterdessen einen etwas anderen Prozess bei der Suche nach Partnern in Deutschland, die Investitionsunterstützung für kleinere Projekte leisten könnten. Konkret sagte die Deutsche Investitionsorganisation im Mai 2024 zu, die Energiegruppe ACWA Power bei der Entwicklung eines grünen Wasserstoffkraftwerks in der usbekischen Provinz Buchara mit einem Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar zu unterstützen.

Auch die Förderung wichtiger Rohstoffe ist ein Bereich, den Deutschland in den vergangenen Jahren in Zentralasien verfolgt hat. Im September 2023 kündigte das deutsche Bergbauunternehmen HMS Bergenbau einen 700 Millionen Dollar schweren Plan zum Lithiumabbau in Ostkasachstan an. Dieser Plan war jedoch nicht erfolgreich und bis heute wurden keine weiteren Entwicklungsvorschläge gemacht.

Für die übrigen zentralasiatischen Länder ist in energiepolitischer Hinsicht kein Interesse Berlins erkennbar, obwohl sie reich an wichtigen Rohstoffen sind.

Deutschlands Ansatz in Zentralasien ist zweifellos vielversprechend und kommt zur rechten Zeit, da für die Energiewende viele kritische Rohstoffe sowie die Versorgung mit grünem Wasserstoff benötigt werden. Berlin möchte die Industrie wiederbeleben und dafür werden neben den genannten Rohstoffen auch grüner Wasserstoff benötigt.

Die Bedeutung von Wasserstoff wird noch dadurch verstärkt, dass er als Rohstoff in der Chemie- und Düngemittelindustrie eingesetzt wird. Beide Bereiche sind für Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und – in geringerem Maße – für Kirgisistan und Tadschikistan von größter Bedeutung.

Hindernisse und Herausforderungen

Dies stützt zwar die Behauptung, dass der Besuch von Bundeskanzler Scholz für die Energiewende und die grüne Wirtschaftsentwicklung in Europa und Zentralasien zum richtigen Zeitpunkt kommt, gleichzeitig steht der Plan jedoch noch vor erheblichen Herausforderungen.

|

| Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff stehen ganz oben auf der Tagesordnung des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Zentralasien im September 2024. (Quelle: Getty Images) |

Die erste und wichtigste Herausforderung ist der Mangel an Investitionen. Das Ökoenergieprojekt Hyrasia One benötigt eine Finanzierung in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar, doch bislang hat kein Investor Interesse gezeigt. In der Zwischenzeit wird von den Projektentwicklern erwartet, dass sie den erforderlichen Investitionsbetrag bis 2026 anpassen, was die Unsicherheit des Vorhabens unterstreicht.

Auch in Usbekistan sind die Ambitionen zu hoch gesteckt: Das Ziel ist eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit einer Leistung von 27 GW, während die Gesamtsumme, die deutsche Investoren bereitstellen können, nur für ein kleines Projekt mit rund 30 MW ausreicht. Noch ist nicht klar, woher die Finanzierung kommen soll, und um Fortschritte zu erzielen, bedarf es einer Zusage europäischer Finanzinstitute.

Angesichts des weltweiten Trends, in dem nur 5 % der Projekte für grünen Wasserstoff umfassende Entwicklungsinvestitionen erhalten können, ist das Vertrauen in die Fertigstellung der oben genannten Initiativen recht gering. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass von allen zwischen Kasachstan und Deutschland unterzeichneten Abkommen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar nur ein einziges Memorandum of Understanding über die wissenschaftliche Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff relevant ist.

Die zweite Herausforderung dürfte sich aus den EU-Rahmenwerken ergeben, die auf die Sorgfaltspflicht und die soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen abzielen, wie etwa dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) und der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In Afrika tätige Unternehmen haben berichtet, dass die EU-Rahmenbestimmungen voraussichtlich zu Verlusten in Höhe von 25 Milliarden Dollar auf dem Kontinent führen werden.

Und wenn die Allianz ihre Investitionspräsenz in Zentralasien ausweitet und dabei die oben genannten Rahmenbedingungen anwendet, wären die zu erwartenden Verluste ähnlich. Möglicherweise gibt es sogar Unmut über den Verwaltungsaufwand, den diese Vorschriften mit sich bringen.

Schließlich hat sich die Inklusivität und Beteiligung aller zentralasiatischen Länder als eine große Herausforderung erwiesen. So hat etwa der tadschikische Präsident Emomali Rahmon die Beteiligung deutscher Unternehmen an Wasserkraftprojekten in Tadschikistan vorgeschlagen.

Der kirgisische Präsident Sadyr Japarov hingegen betonte die Bedeutung von Energieprojekten und der Verringerung der Energieknappheit in der Region, während der turkmenische Präsident am wenigsten in diese Diskussionen eingebunden war und sich die Zusammenarbeit Aschgabats mit europäischen Akteuren auf kleinere Projekte beschränkte.

Berlins fragmentierter Ansatz gegenüber Zentralasien könnte zu einer Fragmentierung der Ansichten der zentralasiatischen Staaten gegenüber der EU führen und die Gesamtstrategie ins geopolitische Chaos stürzen.

Darüber hinaus gehören die zentralasiatischen Länder zu jenen, die am stärksten von den negativen Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Investitionen in Infrastruktur wie Wasserkraftwerke, Kernkraftwerke und intelligente/grüne Mobilität werden ihnen helfen, ihre Umweltbelastung zu reduzieren und möglicherweise grüne Energie zu exportieren. Deutschland kann hier mit seiner technischen Expertise ein starker Partner sein.

Insgesamt hat der Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kasachstan und Usbekistan sicherlich die Erwartungen hinsichtlich der Energiewende sowohl in Zentralasien als auch in Europa geweckt. Die ehrgeizigen Projekte könnten die Energiesektoren in Astana und Taschkent umgestalten und die beiden zentralasiatischen Länder zu strategischen Exporteuren wichtiger Rohstoffe und grünen Wasserstoffs machen.

Damit diese Ambitionen Wirklichkeit werden, müssen jedoch noch viele Herausforderungen bewältigt werden. Die derzeitige Investitionslücke ist zu groß und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, sie zu schließen.

Im Rahmen des Übergangs zu einer multipolaren Welt muss Deutschland Partnerschaften suchen. Diese Verbindungen könnten über einen EU-Investitionsfonds für Zentralasien entstehen. Angesichts der wirtschaftlichen Abschwächung in Europa könnte Berlin aber auch mit bereits in der Region aktiven Akteuren wie Japan und Südkorea zusammenarbeiten, um gemeinsame Investitionsvorhaben zu gründen. Diese Partner haben gemeinsame Interessen an grünem Wasserstoff und kritischen Rohstoffen.

Ein weiteres Problem ist die Belastung, die CBAM und CSDDD für die Wirtschaft darstellen. Berlin sollte in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament einen Dialog über Änderungen anstoßen, die den Nutzen für den Umweltschutz und die Bedeutung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht wahren, gleichzeitig aber rechtliche Hürden und Verwaltungsaufwand minimieren.

Schließlich wurde der Reise von Bundeskanzler Scholz ein integrativer Ansatz gegenüber allen zentralasiatischen Ländern vorgeworfen. Kleinere Länder wie Tadschikistan und Kirgisistan hingegen benötigen unbedingt das Fachwissen, die Wissenschaft und die Technologie, um ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Um das Risiko einer Fragmentierung der Z5+1-Beziehungen zu begrenzen, ist eine umfassendere und inklusivere Agenda erforderlich.

Kurz gesagt: Der erste Zentralasienbesuch eines deutschen Bundeskanzlers seit 14 Jahren brachte viele Versprechen mit sich, doch bis diese Versprechen Früchte tragen, ist es noch ein weiter Weg.

[Anzeige_2]

Quelle: https://baoquocte.vn/duc-dat-cuoc-vao-nang-luong-xanh-o-trung-a-lan-gio-bien-tham-vong-thanh-hien-thuc-hay-chi-la-mot-giac-mong-dem-he-288519.html

![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt den japanischen Botschafter in Vietnam, Ito Naoki](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3a5d233bc09d4928ac9bfed97674be98)

![[Foto] Moment der Liebe: Die Menschen in Myanmar danken den vietnamesischen Soldaten](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/9b2e07196eb14aa5aacb1bc9e067ae6f)

![[Foto] Besondere Reliquien im Vietnam Military History Museum im Zusammenhang mit dem heldenhaften 30. April](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a49d65b17b804e398de42bc2caba8368)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet die Sitzung, nachdem die USA gegenseitige Zölle angekündigt haben](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/ee90a2786c0a45d7868de039cef4a712)

Kommentar (0)