Die Artikelserie „Die Zukunft der Stromwirtschaft“ analysiert bestehende Engpässe mit dem Ziel, Investitionen in neue Energiequellen und notwendige Änderungen der Strompreispolitik weiter voranzutreiben.

Schnelle Verschiebungen in der Machtstruktur

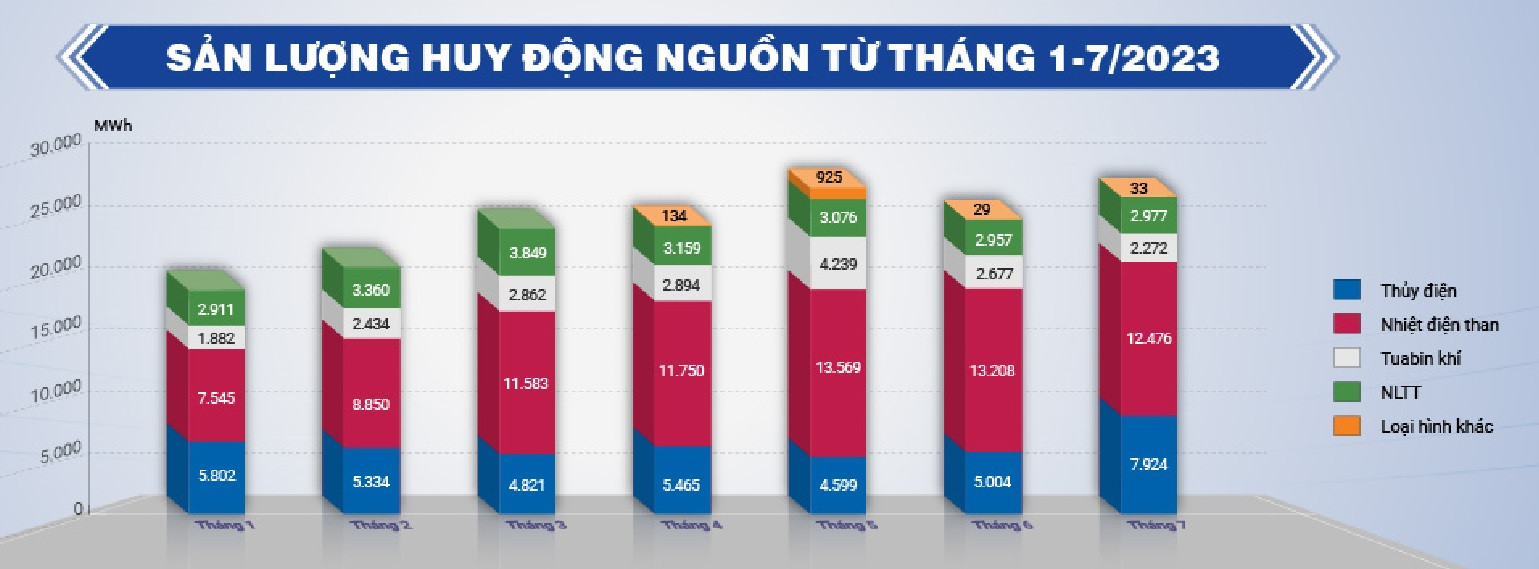

Nach Angaben der Vietnam Electricity Group (EVN) hat sich die Aufteilung der Stromquellen nach Eigentumsstruktur im Jahr 2023 im Vergleich zu vielen Vorjahren deutlich verändert.

Demnach verfügt die EVN über 11 % der Stromquellen und die drei Stromerzeugungsunternehmen (Gencos) der EVN verfügen über 26 % der Stromquellen. Zwei weitere staatliche Unternehmen sind die Vietnam Oil and Gas Group (PVN) mit 8 % und die Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (TKV) mit 2 %. BOT-Investoren besitzen 10 % der Stromquellen, während importierte Quellen und andere Quellen lediglich 1 % ausmachen.

Besonders hervorzuheben ist, dass 42 % der gesamten installierten Kapazität aus vom Privatsektor finanzierten Energiequellen stammen, hauptsächlich aus erneuerbaren Energien.

Das ist eine schwindelerregende Veränderung! Vor 2012 betrug der Anteil privater Eigentümer von Elektrizitätsquellen weniger als 10 %. Ab dem Jahr 2003 und davor kontrollierten staatliche Unternehmen praktisch alle Stromquellen.

Um genügend Strom für die sozioökonomische Entwicklung bereitzustellen, muss die EVN zusätzlich zu den von ihr abhängigen Kraftwerken (deren Stromproduktion 2022 17 % der gesamten Stromproduktion des gesamten Systems ausmacht) zusätzlichen Strom (83 % der gesamten Stromproduktion des Systems) im Rahmen von Stromabnahmeverträgen mit anderen Kraftwerken der PVN, TKV, Kraftwerken in Form von BOT, Stromerzeugungsunternehmen (Genco1, Genco2, Genco3), Kraftwerken für erneuerbare Energien und anderen unabhängigen Kraftwerken kaufen.

Mit Blick auf die oben beschriebene Stromquellenstruktur meinte Dr. Nguyen Dinh Cung, ehemaliger Direktor des Zentralinstituts für Wirtschaftsmanagement, dass der Wettbewerb auf dem Stromerzeugungsmarkt immer weiter zunehmen werde. Denn gemessen an den Ressourcen kontrollieren die EVN und ihre Mitgliedseinheiten weniger als 40 Prozent; 10 % halten PVN und TKV, der Rest ist privat.

Investitionen in die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft im Allgemeinen und in die Entwicklung von Energiequellen im Besonderen müssen zweifellos eine immer stärkere Beteiligung verschiedener Wirtschaftssektoren, vor allem des privaten Sektors, mobilisieren. Daher werden Anteil und Rolle der EVN an der Stromerzeugung zunehmend abnehmen.

Allerdings merkte Herr Cung auch an, dass es in diesem Zusammenhang unmöglich sei, EVN mit der Sicherstellung einer ausreichenden Stromversorgung für die Wirtschaft zu beauftragen!

Billiger Strom sinkt

Der Anteil erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie stellt einen wesentlichen Unterschied im vietnamesischen Stromnetz seit 2020 dar. Der Anteil erneuerbarer Energien nimmt zu, die Zahl billiger Quellen nimmt jedoch ab.

Insbesondere bei der Betrachtung nach Energiequellentypen nimmt der Anteil der ins System eingespeisten Kapazität der billigsten Wasserkraftart (die am meisten genutzte) im Laufe der Jahre schrittweise ab, da fast keine neuen großen Wasserkraftquellen in Betrieb genommen werden (von einem Kapazitätsanteil von 36,9 % im Jahr 2019 auf nur noch 28,5 % im Jahr 2022).

Bis Ende 2022 beträgt die Gesamtkapazität der für den kommerziellen Betrieb anerkannten Wind- und Solarstromquellen (COD) 20.165 MW, was 25,94 % der Gesamtkapazität des gesamten Systems ausmacht. Erst ab 2019–2021 wird sich diese erneuerbare Energiequelle explosionsartig entwickeln.

Allerdings sind diese Stromquellen nicht nur teuer (da für sie Vorzugspreise gelten, die weit über dem durchschnittlichen Strompreis liegen), sondern auch instabil, so dass ihr Beitrag zum Stromsystem nicht wirklich effektiv ist, insbesondere wenn sich die Spitzenzeiten vom Mittag (vor dem Mittag) auf den Abend (wie derzeit) verschieben.

Kohlekraftwerke haben eine Leistung von 25.312 MW und machen 32,6 % aus. Die Wasserkraftwerke einschließlich der Kleinwasserkraftwerke haben eine Leistung von 22.504 MW, was einem Anteil von 28,9 % entspricht; Gaskraftwerke haben eine Leistung von 7.152 MW und machen damit 9,2 % aus.

Instabiler Strommarkt

EVN-Daten zeigen, dass im Jahr 2022 4 neue Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2.889 MW am Strommarkt teilnehmen werden. Bis heute nehmen 108 Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 30.937 MW direkt am Strommarkt teil, was 38 % der gesamten installierten Leistung der Stromquellen im ganzen Land entspricht.

Somit ist der Anteil der am Strommarkt teilnehmenden Kraftwerke nach wie vor gering, da die meisten der neu in Betrieb genommenen Anlagen nicht dem Strommarkt unterliegen oder noch nicht daran teilgenommen haben (Erneuerbare Energien, BOT).

Es ist anzumerken, dass der Anteil der direkt am Strommarkt beteiligten Energiequellen in den letzten Jahren tendenziell zurückgegangen ist, da es sich bei den meisten neu in Betrieb genommenen Energiequellen um BOT- und erneuerbare Energietypen handelt.

Nach Einschätzung des National Power System Dispatch Center (A0) hat der geringe Anteil der direkt am Strommarkt teilnehmenden Quellen große Auswirkungen auf den Grad des Wettbewerbs und die Effizienz der Strommarktabläufe. Mit sinkenden Marktanteilen spiegeln die Strommarktpreise die Grenzkosten der Stromerzeugung im System nicht mehr genau wider. Dies erschwert die nächsten Schritte der Strommarktentwicklung.

Einem EVN-Vertreter zufolge ist diesen Kraftwerken im Rahmen des derzeitigen Mechanismus eine Bezahlung für etwa 80 bis 90 Prozent ihrer Produktion gemäß dem im Stromabnahmevertrag festgelegten Preis „garantiert“, während die restlichen 10 bis 20 Prozent ihrer Produktion an die Marktpreise angepasst werden. Gleichzeitig steigt der durchschnittliche Marktpreis für Strom im Laufe der Jahre tendenziell an.

Insbesondere stieg der Strommarktpreis im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 53,6 %, was zu deutlich höheren Gewinnen für die am Markt teilnehmenden Kraftwerke führte (zusätzlich zu den im Stromabnahmevertrag und dem zwischen den Parteien vereinbarten und vom Ministerium für Industrie und Handel genehmigten Strompreis festgelegten Gewinnen). Diese Mehrkosten muss EVN als alleiniger Abnehmer tragen.

Außerordentlicher Professor Dr. Truong Duy Nghia, Vorsitzender der Vietnam Thermal Science Association, schätzte: Nur Wasserkraftwerke, Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke können am wettbewerbsorientierten Markt der Stromerzeugung teilnehmen. Gemäß dem Marktmechanismus werden Kraftwerke mit niedrigen Strompreisen zur Erzeugung von mehr Strom mobilisiert, Kraftwerke mit hohen Preisen werden bei Bedarf des Systems mobilisiert oder in die Reservestromerzeugung überführt.

In der Realität bestehen Defizite, die eine Regulierung nach Marktmechanismen unmöglich machen.

Laut Associate Professor Truong Duy Nghia haben Wasserkraftwerke zwar die niedrigsten Stromerzeugungskosten, können aber nur dann maximale Kapazität erzeugen, wenn der Stausee voll ist oder wenn Wasser (durch Turbinen) abgelassen werden muss. In vielen Fällen müssen sie den Boden entleeren (nicht durch Turbinen), um Hochwasser abzulassen. In anderen Fällen muss die Stromerzeugung in Maßen erfolgen, um Wasser zu sparen. Die maximale jährliche Betriebsdauer (Tmax-Wert) von Wasserkraftwerken in Vietnam beträgt lediglich ca. 4.000 Stunden/Jahr.

Bei Kraftwerken, in die im Rahmen von BOT investiert wurde (einschließlich Kohle- und Gaskraftwerken), sind Strompreise und -produktion garantiert, sodass sie sich praktisch außerhalb des wettbewerbsorientierten Strommarktes befinden. Auch Erneuerbare-Energien-Kraftwerke und Biomassekraftwerke werden nicht nach Marktmechanismen mobilisiert. Teure Kraftwerke, wie etwa Gaskraftwerke, sollten grundsätzlich nicht eingesetzt werden. Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und den Anforderungen hinsichtlich der Abdeckung von Spitzen und Tälern der Lastkurve gerecht zu werden, werden sie jedoch dennoch eingesetzt. Derzeit wird laut Power Plan VIII auch Gasstrom für den Betrieb am unteren Ende des Kraftwerks mobilisiert.

„Daher ist der Wettbewerbsmarkt für Elektrizität hauptsächlich auf Kohlekraftwerke ausgerichtet. Die oben genannten Mängel führen dazu, dass eine wettbewerbsfähige Stromerzeugung überhaupt nicht dem Marktmechanismus folgt“, kommentierte Herr Nghia.

Veränderungen in der Struktur der Energiequellen, der Eigentümer von Energiequellenprojekten und die derzeitige Unvollständigkeit des Strommarktes erfordern grundlegende Änderungen der Politik für den Stromsektor.

Dies ist dringend erforderlich, um das Risiko von Stromausfällen im Jahr 2024 und in den Folgejahren zu minimieren, nachdem es im Norden von Ende Mai bis zum 22. Juni 2023 zu einem Strommangel gekommen war.

Der Leiter der EVN-Handelsabteilung sagte: „Der Strombedarf steigt weiterhin und wird auf durchschnittlich 9 % pro Jahr geschätzt, was einer Kapazitätssteigerung von 4.000 bis 4.500 MW pro Jahr entspricht.“ Unterdessen wird erwartet, dass im Jahr 2024 nur 1.950 MW und im Jahr 2025 bereits 3.770 MW Strom in Betrieb genommen werden, und zwar hauptsächlich in den zentralen und südlichen Regionen.

Die Reservekapazität des nördlichen Stromnetzes ist gering, doch der Strombedarf steigt jährlich um bis zu 10 %. Daher dürfte es im Norden während der heißen Jahreszeit im Juni und Juli 2024 an Spitzenkapazität mangeln (ein Defizit von 420–1.770 MW).

Dies wirft die Frage auf, wie sich Investitionen in Energieerzeugungsprojekte beschleunigen lassen, um den Strommangel im Norden zu beheben.

Lektion 2: Wer ist für Investitionen in Energiequellen verantwortlich: der Privatsektor oder staatliche Unternehmen?

[Anzeige_2]

Quelle

![[Foto] Besondere Reliquien im Vietnam Military History Museum im Zusammenhang mit dem heldenhaften 30. April](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a49d65b17b804e398de42bc2caba8368)

![[Foto] Genosse Khamtay Siphandone – ein Führer, der zur Förderung der Beziehungen zwischen Vietnam und Laos beigetragen hat](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3d83ed2d26e2426fabd41862661dfff2)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den CEO der Standard Chartered Group](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/125507ba412d4ebfb091fa7ddb936b3b)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den stellvertretenden Premierminister der Republik Belarus Anatoli Sivak](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/79cdb685820a45868602e2fa576977a0)

Kommentar (0)