台風マンイーについて、気象専門家は、超大型台風として東海に入る前に、寒気との相互作用により嵐の強さと方向が変わり、弱まると指摘していたが、なぜこのような現象が起きたのだろうか。

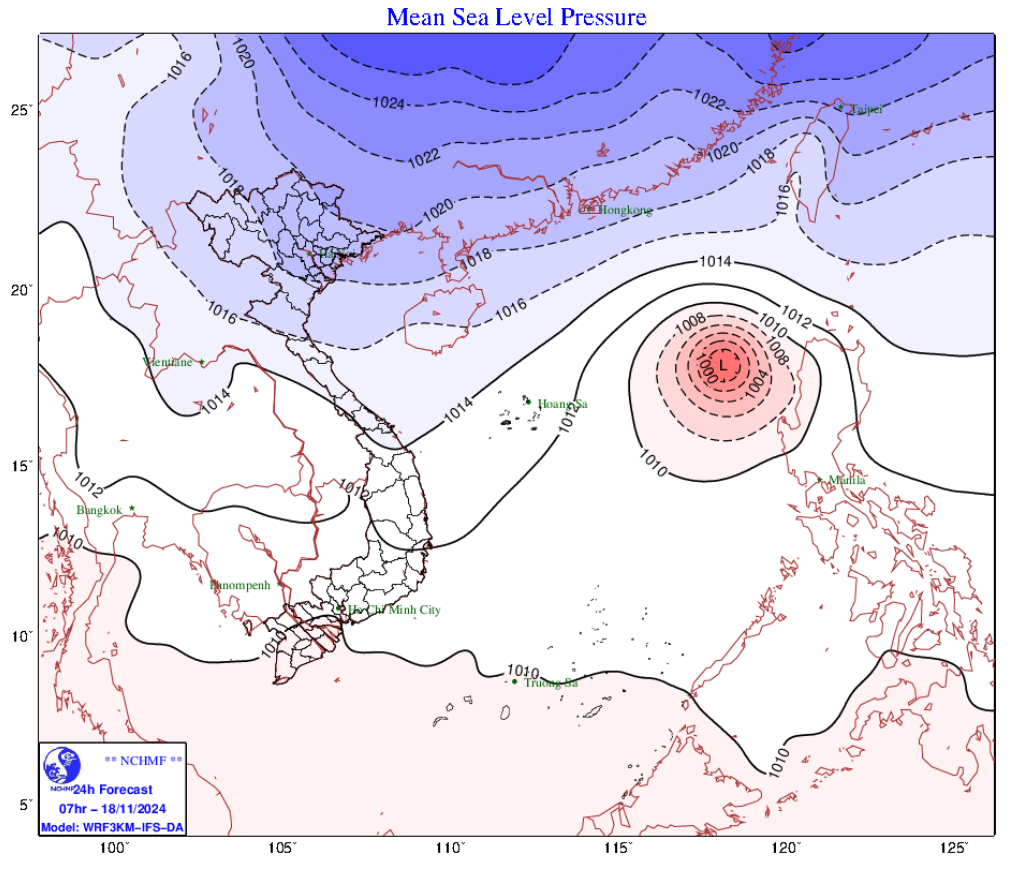

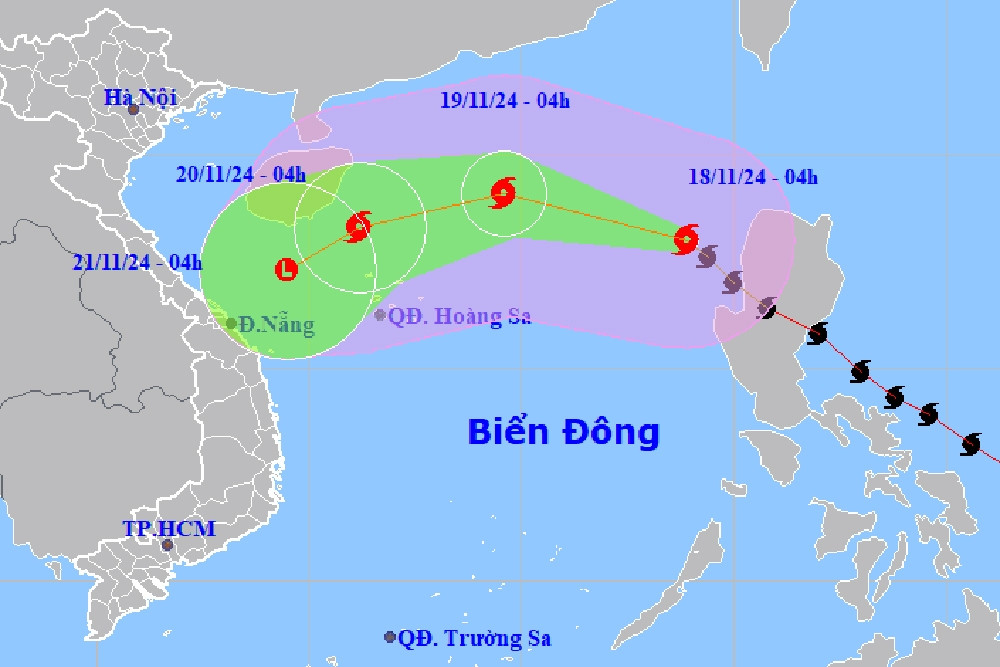

台風第9号「マンイー」は11月17日夜から11月18日早朝にかけて東海に入り、風の強さはレベル12に達し、フィリピンのル・ドン島を通過した後、レベル2まで低下した。台風マンイーはフィリピン沖で超大型台風の勢力に達した。

嵐9号は東海に入ってからわずか1日余りで急速に弱まり続けました。 11月19日の朝と正午までに、嵐9号はレベル9に留まり、同日夕方には熱帯低気圧に弱まった。今朝(11月20日)、中部中部海岸の海で解散しました。

11月18日、台風「曼宜」が東海に入ったのと時を同じくして、寒気団がわが国に南下した。専門家らは以前、台風「曼儀」が東海に入り、寒気と相互作用すると急速に弱まって消滅し、我が国本土に影響を及ぼす可能性は低いと予測していた。

専門家らはこの現象について、東海が高温多湿の熱帯モンスーン地域に位置していると説明した。嵐の季節は通常 5 月下旬に始まり、8 月から 11 月は強い嵐/熱帯低気圧 (TPD) の活動期間となります。

さらに、ベトナムの気候は季節気団の影響を強く受け、11月から翌年の4月まで続く北東モンスーン(寒気とも呼ばれる)と、5月から10月まで続く南西モンスーンという2つの主な風の季節があります。

強い嵐がよく発生する時期は、南西モンスーンも活発な時期で、海面はまだ暖かいため、嵐が非常に強くなることが多く、嵐が吹き荒れる場所に大きな影響を与えます。

しかし、嵐の季節の終わりである11月と12月頃、東海で発生する嵐は北から流れ込む寒気の影響を受けることが多い。この時期、寒気と嵐/熱帯低気圧の相互作用により、非常に複雑で予測不可能な気象パターンが発生します。

嵐が寒気と遭遇すると弱まる理由

専門家によると、実際には、嵐が寒気と遭遇すると弱まる理由はいくつかあるという。具体的には、嵐が発生するには暖かい海面温度と、海面から上層大気へ水分とエネルギーを輸送し、嵐が存在するためのエネルギーを維持する強い対流が必要です。

また、冷たい空気は通常、暖かい空気よりも乾燥しています。空気中の湿度の低下により対流が発生するために必要な条件が整わなくなり、嵐の強さが弱まります。

冷たい空気のある地域では海面温度が低いことが多く、嵐は強さを維持するために必要な熱とエネルギーを失います。

さらに、東海に進入する嵐は通常、西北西方向に移動する軌道を持ちます。しかし、強い寒気の影響がある場合、この軌道は西と南西の方向に押し下げられます。

嵐「万宜」が東海に入ると、西方向に進み、その後西北西方向に進んだことがはっきりと分かります。台風9号はホアンサ諸島へ移動する途中、進路を南西方向に押し進められ、中部中部海域に入り、徐々に消滅した。

しかし、嵐が弱まっても、寒気との相互作用により、特に中部地域では嵐がさらに雨をもたらす場合もあります。その理由の一つはチュオンソン山脈の地形で、弱まった嵐は移動速度が遅くなることが多いため、雨を降らせる時間が長くなる。典型的には、10月末に発生した嵐6号トラミは、勢力は弱まったものの、内陸部に移動する際に、特に寒気の流入と相まって、例外的に激しい雨をもたらしました。これは、嵐が弱まって熱帯低気圧になると、非常に激しく長時間にわたる雨が降り、洪水や地滑りなどを引き起こす理由でもあります。

また、嵐が寒気と相互作用してさらに強くなるケースもあります。専門家によると、このケースは、冷たい空気(本質的には温帯高気圧で、冷たく乾燥している)が嵐に近づき、気温と気圧の差が大きくなる場合に発生します。このコントラストにより対流が増加し、嵐が強まります。

しかし、冷たい空気が嵐に侵入し始めると、嵐は急速に弱まります。

しかし、専門家は、これは単なる理論であり、実践による分析とテストをさらに研究する必要があると述べています。

嵐9号は東海に入り、中部沿岸で弱まる寒気と遭遇

ラニーニャ現象が予想外に発生、12月後半に最も寒くなる

[広告2]

出典: https://vietnamnet.vn/ly-giai-bat-ngo-ve-bao-khi-gap-khac-tinh-khong-khi-lanh-2343422.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相、タイビン省とナムディン省を通る重要な高速道路の建設を開始](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/12/52d98584ccea4c8dbf7c7f7484433af5)

コメント (0)