タン・ニエンが報じたように、1月18日、サイエンス誌ニュースサイトは、ペーパーミル(学術ビジネス企業)が多くの科学雑誌の編集委員会に賄賂を贈り、低品質の論文(記事)を出版させていた実態に関する調査記事を掲載した。これは、新たに発見された大規模な組織的詐欺の一形態です。質の低い論文にもかかわらず論文数を増やすことを主な目的とした学術詐欺の手口はますます巧妙化しており、これはベトナムを含む多くの科学発展途上国が直面しなければならない痛ましい現実である。

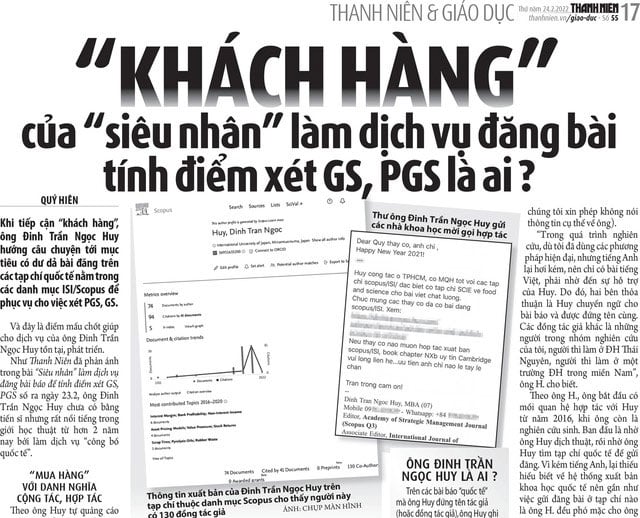

タンニエン新聞はかつて、国際科学雑誌に論文を掲載するサービスを提供する「スーパーマン」について考察する連載記事を掲載したことがある。

需給

ケンブリッジ大学(英国)の流体力学研究者であるニコラス・ワイズ博士は、サイエンス誌の取材に対し、次のように語った。「科学的詐欺と闘う専門家として、彼は長年にわたり、論文著者の地位の売買を目の当たりにしてきました。」この状況は、質の高い研究を行うためのリソースが不足している場合でも論文を発表するよう、世界中の科学者に圧力が高まっていることに起因しています。

多くの科学者の出版ニーズを満たすために、仲介サービスが誕生しました (多くの国では、これらの組織の運営規模は、科学論文を生産する工場や企業と同程度です)。仲介サービスは、毎年何万から何十万もの偽造品や低品質の品物を密かに(時には公然と)取引する当事者にとっての中心地です。

また、サイエンス誌によれば、偽造品工場の主な市場は中国だそうです。この国では、出版は今でも学界での昇進と昇格への最も簡単な道です。しかし、本格的な研究を行うための時間や訓練が不足しているため、多くの科学者は論文に自分の名前を載せるために数百ドル、数千ドルを支払っても構わないと考えており、それを「お金に見合う」投資だと考えています。

ロシアや一部の旧ソ連諸国では、出版指標(論文数、引用数、ジャーナルのインパクトファクターなど)を重視する政策と腐敗した環境が相まって同様の状況を生み出しています。

インドでは、大学がランキングを競い合い、研究者が良い仕事を得るために研究成果を利用するため、研究成果の重要性も高まっています(インドの大学の中には、学部生に論文の発表を義務付けているところもあります)。

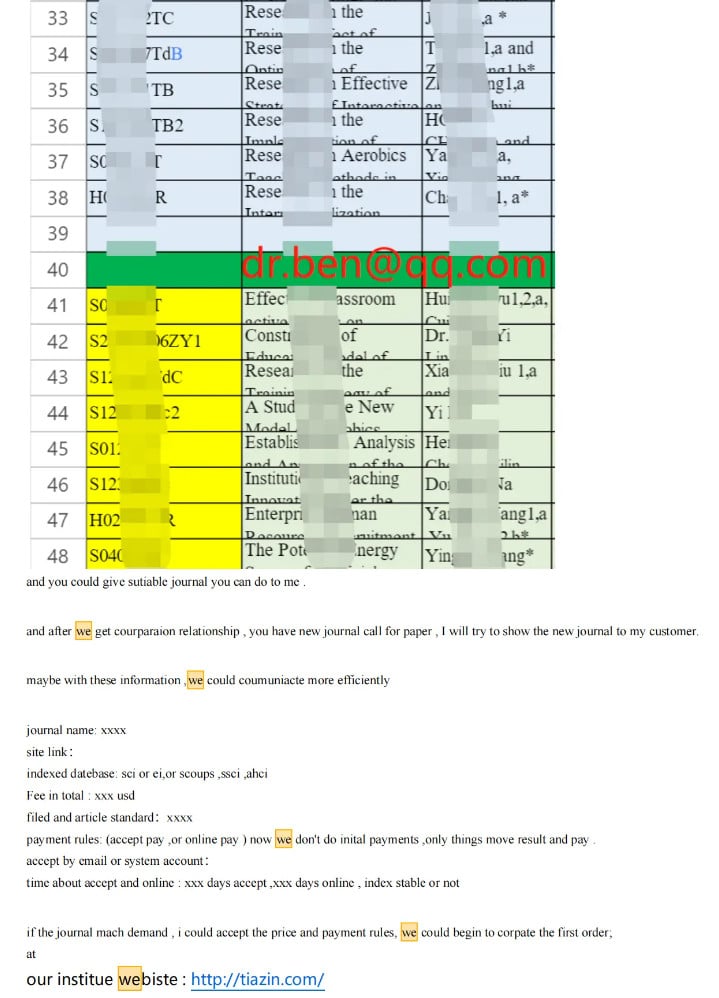

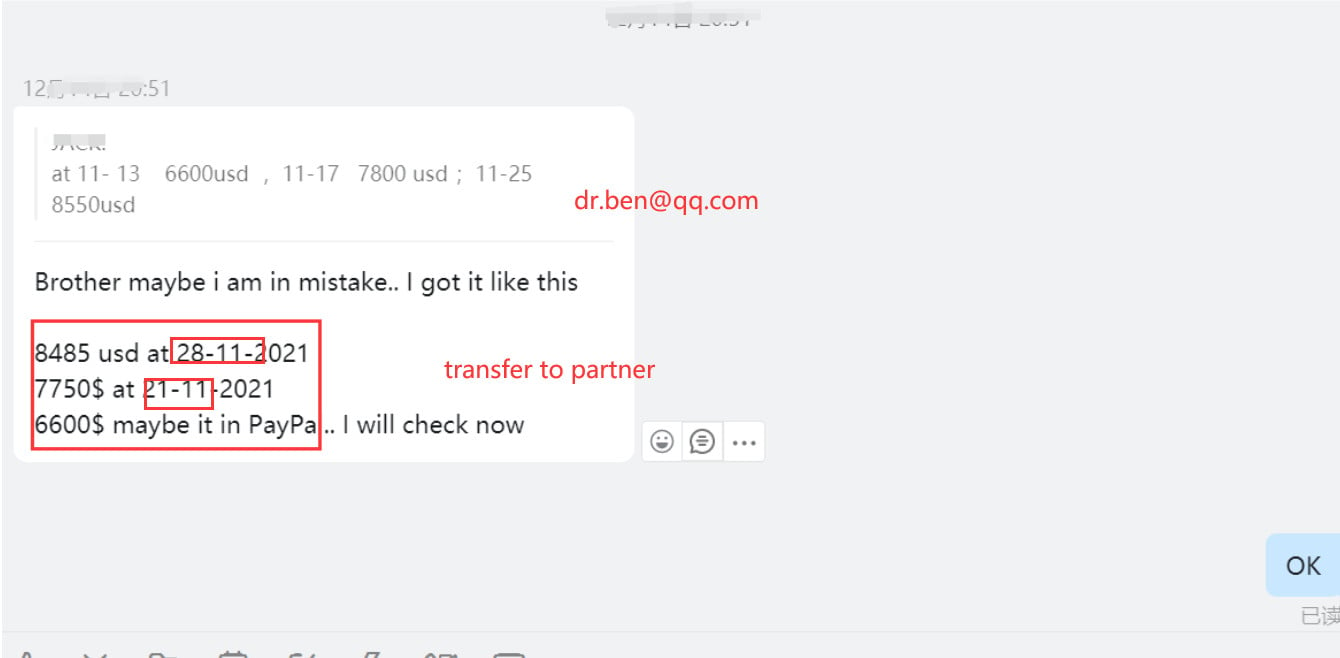

ベトナムでは、タンニエン新聞によるさまざまな調査で、国家と大学の政策により国際出版が推進されて以来、非常に多様な取引形態を伴う科学論文の売買市場も形成され、発展してきたことが明らかになっています。 「コンサルティング」「コーチング」「トレーニング」などを装って記事を売買する仲介サービスも存在する。その典型例が、国際的な記事投稿サービスを提供する「スーパーマン」ことディン・トラン・ゴック・フイ氏だ(2年前、タン・ニエンはフイ氏の活動について調査記事を掲載している)。

最近では、2023年度准教授および教授試験の結果が発表された後、タン・ニエン氏は、法律の准教授基準を満たし、ディン・トラン・ゴック・フイ氏の顧客であった候補者のケースについて、読者からの苦情も受けました。この候補者の准教授プロフィールを見ると、この候補者には Dinh Tran Ngoc Huy が共著者となっている論文が 2 件あることがわかりました。さらに、多くの証拠(ロシアの論文販売工場に関するThanh Nienの一連の記事など)は、多くのベトナム人研究者が科学論文を制作・販売するサービスの顧客であることを示しています。

出版社は「四方から包囲されている」

タン・ニエン氏が最近まとめたサイエンス誌の調査結果が出る前まで、科学界は依然として、仲介サービスや論文工場による何千もの偽論文が国際誌に無事に掲載されるのは、査読プロセスの甘さと無責任な査読者や編集委員会のせいだと信じていた。しかし、サイエンス誌による調査の後、科学界は、一見信頼できる雑誌にも偽の論文が存在する別の理由を知り衝撃を受けた。

スキャンダルが発覚した後、出版社は「被害者」の役割を演じようとした。出版社はサイエンス誌に、自分たちが「四方八方から包囲されている」ことを認めた。エルゼビア社の広報担当者は、同社の編集者らが定期的に「賄賂」の申し出を受けていると述べた。テイラー・アンド・フランシスの出版誠実倫理担当ディレクターも、贈賄の試みは同社の編集者を標的にしており、これは本当に懸念すべきことだと述べた。ストラスブール大学の研究者で、ワイリー社が発行する「ケミストリー・ア・ヨーロピアン・ジャーナル」の共同編集者であるジャン=フランソワ・ニレンガルテン氏は、中国の「若手学者」と共同研究していると主張する人物から手紙を受け取ったと語った。その手紙には、自分が担当するジャーナルに掲載する論文1本につき3,000ドルを支払うという内容の手紙が書かれていたという。

しかし、サイエンス誌によれば、出版社は「無実」ではないという。ニコラス・ワイズ博士は、オリーブ・アカデミック・カンパニーの活動を発見した後、2023年7月に複数の主要な関連出版社に通知しました。ほとんどの人が調査してまた連絡すると約束しました。しかし、現在までニコラス・ワイズ博士は何の返答も受け取っていない。英国研究公正局の専門家マット・ホジキンソン氏は、サイエンス誌に対し、コピー工場と編集者の共謀により、大規模な詐欺を働く組織犯罪集団が生み出されると語った。

ベトナムの科学者の中には、出版社が実は非常に貪欲であることに気づいたと言う者もいる。特別号がコピー工場のお気に入りのターゲットであることを知りながら、多くの出版社は著者から追加料金を搾取するために何万冊もの特別号を発行し続けています。

多くの科学雑誌の編集委員会に賄賂を渡して、質の悪い科学論文を出版させようとする広告が Facebook に掲載されている画像。 (削除されていない場合)

各国の強硬な動き

上で述べたように、学術上の不正行為は科学が発展途上にある国々では大きな問題となっています。一部の国々は、この状況が自国の科学の発展に及ぼす危険を認識し始めており、科学活動における不正行為を排除するために断固たる対応を示し始めています。

2023年12月、サイエンス誌はペルーが科学詐欺を取り締まっていると報じた。したがって、ペルーの議員らは、論文の著者になるために金銭を受け取るなど、科学出版物において不正行為を行った研究者の捜査と処罰を支援する2つの法律を可決する準備ができている。ペルーの国立科学機関は以前、国家科学登録機関レナサイトから詐欺の疑いのある研究者2名の名前を削除した(レナサイトへの登録は政府資金、昇給、昇進を受けるための必須条件である)。ペルー当局は、ペルーの14の大学に勤務し、レナシットに名前が挙がっている72人を含む180人の科学者が出版詐欺の疑いで告発されたことを受けて、他の数人についても捜査を行っている。

バンコクポストは2022年初頭、タイの高等教育・科学・研究・イノベーション省(MHESI)が、8つの大学の研究者33人が金銭を支払って科学論文に名前を載せるという詐欺行為を行っていたことを発見したとも報じた。さらに、MHESIは同様の行為をした大学講師100人をさらに調査する予定だ。 MHESI大臣はまた、盗作や論文の代金支払いなどの学術上の詐欺行為に対しては大学に法的措置を取るよう求めた。

ベトナムでは、メディア(主にタンニエン新聞)が論文の売買や科学的誠実性に反する行為の疑いのある事例を多数報じているが、関係者は「円満に処理」しようとしたり、無視したりしている。意思決定権は主に学術委員会に委ねられているが、彼らには不正行為を調査する権限も専門知識もない。

詐欺容疑の個人に対する当局の捜査は事実上行われていない。科学技術省と教育訓練省は、科学的誠実性に関する専門機関を設立するという提案さえも不要だと考えた。

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ファム・ミン・チン首相がスウェーデンの国際開発協力・対外貿易大臣と会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/12/ae50d0bb57584fd1bbe1cd77d9ad6d97)

![[写真] ファム・ミン・チン首相、タイビン省とナムディン省を通る重要な高速道路の建設を開始](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/12/52d98584ccea4c8dbf7c7f7484433af5)

コメント (0)