一般的に、日本の文学にはいくつかの優れた特徴があります。文字による文学はかなり早くから登場し、8 世紀には詩で、9 世紀には小説で個性を主張しました。

|

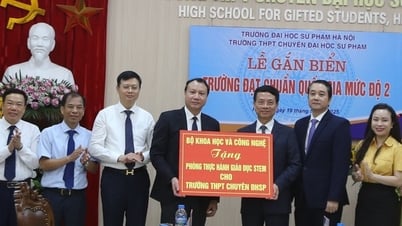

| 古事記の多くの英語版のうちの 2 つ。 |

他の分野と同様に、日本文学は海外からの借用(執筆を含む当初からの中国の影響、アイデアやジャンルの西洋の影響)を受けています。しかし、吸収合併後は、国家の刻印が入ったユニークな製品を生み出しました。

日本文学は多様なキャンバスであり、世界で最も長い小説、世界で最も短い詩、静かに示唆に富む戯曲、そして極めて長い戯曲を網羅しています。

内容的には、日本の 政治的、社会的発展を反映する 4 つの傾向が見られます。第一に、12 世紀の貴族や王族の文学です。第二に、封建戦争時代(16 世紀末まで)の叙事詩文学。第三に、徳川幕府が平和を回復した後、文学は大衆的、民衆的な性格を帯びるようになった。第四に、明治近代化文学。

貴族や王族の性格を描いた文学

8 世紀末までに、残っている文書はほとんど残っていませんでした。当時の最も有名な二大作品は、大安万侶の『古事記』(古事記は古い物語を記録した散文集で、日本とその神々の起源に関する神話を集めたものです)と大伴家持の『万葉集』(万葉集、歌集)でした。

平安遷都の時代(8世紀~12世紀)は日本文学が栄え、日本文学の黄金時代ともいえます。この時期の典型的な事例は、漢字から日本語を書き写す文字(ベトナム語のノム文字のスタイルだが、異なる原理に基づく)を作成するプロセスです。儒教の学者や僧侶は、漢字を頼りに、仮名と呼ばれるより簡単な表記体系を考案しました。仮名文字は徐々に完成され普及し、中国風とは異なる、純粋に国民的な文学スタイルへの道を開いた。

平安時代は平和で幸福な時代でした。文学は、美的感覚と享楽主義に富んだ社会における貴族の宮廷での享楽、情熱的な恋愛、音楽、チェス、詩、絵画、遠出などの優雅な娯楽を反映しています。 偉大な作品、小説、詩、日記のほとんどは女性作家によって書かれたため、この時代はテーマやスタイルが豊かではないものの、女性作家の時代とも呼ばれています。この時代の短歌の詩の形式は後に古典となり、今でも多くの現代詩人によって用いられています。紫式部の『源氏物語』などの散文小説が登場し、世界文学のベスト4、5にランクインしました。ノーベル賞作家の川端康成(1899-1972)は、この作品を「日本文学の最高峰であり、今日に至るまで、他のいかなるフィクション作品もこれに匹敵することはできない」と述べています。日記や随筆のジャンル(ベトナムの「ヴーチュントゥッブ」に似ている)は、清少納言の『枕草子』で有名で、今でも新鮮な魅力を放っています。

武闘時代の文学

12世紀から14世紀にかけて、将軍が天皇を圧倒し、鎌倉に領主の宮殿を築いた時代(1185年から1333年までの約150年間)は、権力を握る将軍家の間で絶え間ない戦争が続いた封建時代の始まりでした。戦士階級の出現により、精神的価値観の階層は芸術と快楽から武闘と禁欲的な男らしさの精神へと移行しました。

「戦争」の時代は、王子や宮廷の若旦那の代わりに戦士が主人公となる武侠小説を促進した。この時代を代表する作品は『平家物語』で、平家(または平氏)と源氏の権力闘争と武士階級の出現を描いています。新古今集(しんこきんしゅう)は、平安時代の世俗的な悲しみよりもさらに深い、戦乱に翻弄される人々の悲哀を、多くの作者が詠んだ新しい古今和歌集である。

幕府が室町に居を構えた時代(14世紀後半から16世紀)は、戦乱と混乱の時代が続きました。同時に、貿易と都市化が発達し、都市階級が形成され、特に16世紀末には西洋との関係が徐々に開かれていきました。この時代および中世を通じて人気のあった文学のテーマは「分離」でした。卜部兼好僧侶による不朽の名作『徒然草』。数行から3~4ページに及ぶ243の節から構成されています。死や無常、自然の美しさ、そしてユーモラスな物語といったテーマは、600年以上も後の日本の美的文学や生活様式に大きな影響を与えました。

(つづく)

[広告2]

ソース

![[写真] ルオン・クオン主席がレ・カインハイ大統領府長官に党員40年記念バッジを授与](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/a22bc55dd7bf4a2ab7e3958d32282c15)

![[写真] わだち掘れを補修したトゥドゥック市タンロン橋のクローズアップ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/086736d9d11f43198f5bd8d78df9bd41)

![[ビデオ] - 貿易関係を通じてクアンナム一極集中生産物の価値を高める](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/5be5b5fff1f14914986fad159097a677)

コメント (0)