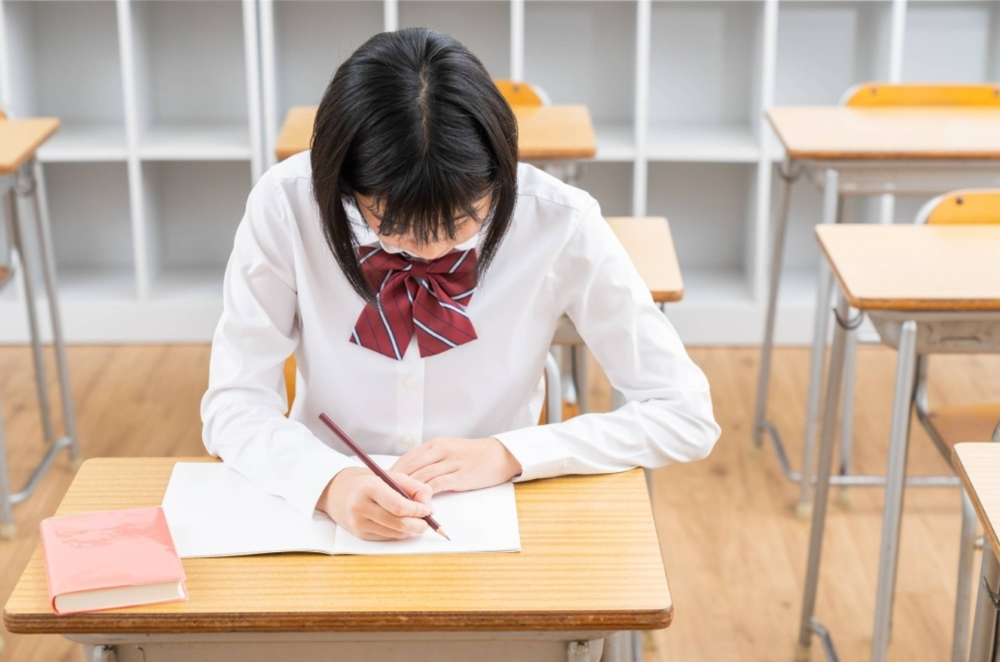

「英語教育実態調査」は、日本の英語力向上に向けた現状把握と対策の提言を目的として、文部科学省が2013年から毎年実施している。

ジャパンタイムズ紙によると、調査は各都道府県と市の教育委員会と、すべての公立小学校(1万8560校)、中学校(9165校)、高校(3256校)を対象に行われた。

2023年の調査結果によると、中等学校の生徒の50%がCEFRレベルA1(略称A1)以上の英語力を達成し、高校生の50.6%がA2レベル以上を達成しました。これら2つのレベルで日本人学生の得点が50%以上に達したのは初めてです。この割合は昨年それぞれ49.2%と48.7%でした。

一方、B1レベル以上を達成した生徒の割合は19.8%で、前年度より1.4ポイント減少した。さらに、英語力に関しては、省や都市間で依然として大きな格差が存在します。

日本政府は、「第4期教育振興基本計画2023~2027」で、中学校卒業までに中学生と高校生の少なくとも60%がA1レベル以上、高校卒業までにA2レベル以上を達成することを目標としている。

日本の英語教師の英語力も向上しています。 B2相当の英語力を持つ英語教師の割合は、中等学校では44.8%、高等学校では80.7%です。これらの数字はすべて上昇傾向にあり、調査開始以来最高となっている。しかし、高校英語教員のC1レベル以上取得者の割合は21.8%で、前年度より0.7ポイント減少した。

システム的な問題

ジンボリー・グローバルによると、日本における英語教育は19世紀半ばに始まった。明治時代(1868年~1912年)には、中学校や高校で英語を学んでいたのは少数のエリート生徒だけでした。

大正時代(1912-1926年)には、英語教育が全国的に広まりました。しかし、この発展は第二次世界大戦中、イギリスとアメリカとの紛争により中断されました。第二次世界大戦後、主にアメリカの影響下で英語教育が復活しました。当時は、海外向けの文書を理解し、作成できる日本人社員の育成を目指し、読み書き能力の育成に重点が置かれていました。

日本の英語教育は多くの体系的な問題に直面している。生徒は中学校から大学まで英語を学びますが、主に読解、作文、文法に重点が置かれ、試験重視の教育を受けているため、コミュニケーションに英語を使うのが困難な生徒が多くいます。

日本の外国語教育では、必要なリスニングやスピーキングの活動が欠けていることが多いです。生徒は授業中に英語を音読することはあっても、発音指導や個別学習の機会、授業外での英語の使用はほとんどなく、実際の状況での練習が不足しています。

多くの英語の授業は日本人教師によって行われ、英語の代わりに日本語が使われているため、生徒のリスニング力やスピーキング力の発達が妨げられています。

教師給与への投資戦略

英語教師の給与への投資と資質の向上により、日本での英語の使用が大幅に改善されると期待されます。

TEFL協会のデータによると、日本の英語教師の月収は通常20万~60万円(約3,440万~1億340万ベトナムドン)である。給与は地理的な場所によって異なり、生活費が高いため、特に東京などの都市部では給与が高くなります。

JETプログラム(Japan Exchange and Teaching Program)は、外国人を日本に招き、公立学校で外国語指導助手(ALT)として、または地方自治体で国際交流員(CIR)として働いてもらうための政府の取り組みです。 JETプログラムの教師の初任給は月額28万円(約4,820万ドン)で、年収は280万~390万円(約4億8,200万~6億7,200万ドン)です。

言語支援教師(ALT)の月収は、経験に応じて20万〜25万円(約3,440万〜4,310万ベトナムドン)です。クラスの規模は通常 30 人以上と大きくなります。給料はそれほど高くないかもしれませんが、新米教師にとっては良い出発点となります。

英会話スクールの講師は月収25万円(約4,310万VND)ほど稼げます。通常、1 日 5 ~ 8 時間勤務し、クラスは 10 ~ 15 人の少人数制です。

大学で教える場合は給与が高く、月額30万~60万円(約5,170万~1億340万ベトナムドン)となります。大学での職務では、労働時間が週 10 ~ 15 時間程度と短く、休暇期間が長いことがよくあります。

インターナショナルスクールでの指導経験を持つ教師の多くは、月収25万~60万円(約4,310万~1億340万ドン)の範囲です。これらの学校には住宅補助金があることが多いですが、ほとんどが都市部、特に東京に位置しています。

全体的に、日本で英語を教えることは、競争力のある給与と多くの機会を提供し、特に地方では教師が快適に暮らすことを可能にします。

しかし、桜の国であるこの国の外国語能力を大幅に向上させる道のりは、まだ長く困難なものである。文部科学省の調査によれば改善度は顕著だが、顕著ではない。

スイスの国際教育会社EFエデュケーション・ファーストが2023年に非英語圏113カ国・地域の人々の英語力を測定した調査によると、日本は全体で87位、アジア23カ国・地域の中で15位だった。この国は5段階評価で4位となり、「低レベル」(64-90)に相当します。

バリー・オサリバン教授(ブリティッシュ・カウンシル)は、意味のある変化が完了するまでには一世代かかることが多いため、日本における英語教育改革の推進には長期的なビジョンが必要であるとコメントしました。改革が成功するかどうかは、総合学習システムとして総称される、国家カリキュラム、教授法、評価法という3つの主要構成要素の統一にかかっている。

バリー教授によると、政策立案者は教師が新たな教育目標を達成するのに十分な能力を備えていることを保証する必要がある。出版社はこれらの目標に沿った教科書を開発する必要があります。同時に、評価システムは 4 つの言語スキルすべてをカバーする必要があります。

このプロセスは複雑で時間がかかりますが、スペインなどの国の経験から、改革を包括的に実施すれば、時間の経過とともに大きな改善がもたらされることがわかります。

[広告2]

出典: https://vietnamnet.vn/tra-hon-103-trieu-thang-nhat-ban-dau-tu-luong-giao-vien-tieng-anh-nhu-nao-2324807.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相が米国との貿易交渉の準備状況を検討する会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/6/1edc3a9bab5e48db95318758f019b99b)

![[写真] 2025年のウェーサーカ祭を祝う輝くランタン](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/7/a6c8ff3bef964a2f90c6fab80ae197c3)

コメント (0)