同じトピック

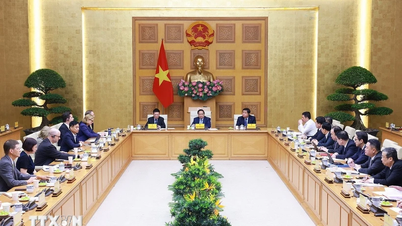

首相:ベトナムは貿易戦争が起きないことを願う

日本とNATO、防衛産業協力強化で合意

世界貿易戦争の脅威が近づく中、ビットコインが急落

中国、関税緊張緩和のためカナダに「和解の手を差し伸べる」

同じカテゴリー

インドの投資戦略におけるベトナムの「明るい兆し」

2025年4ヶ月:ガソリン・石油の安定供給の確保

明日2025年5月15日の国内胡椒価格の予想は横ばい

明日2025年5月15日のコーヒー価格予測、市場は上昇

餌で仲間を誘惑する鳥に魅了される

夏にサパへ旅行するときには何を準備する必要がありますか?

ビンディン省ヴィロン岬の野生の美しさと神秘的な物語

コミュニティツーリズムがタムザンラグーンで新たな生活リズムとなるとき

同じ著者

2025 年の市内の 10 年生公立学校の競争率。ホーチミン

日本大使館、ハナム省立眼科病院に医療機器を寄贈

ベトナム演劇劇場がタイ人駐在員に『ホーおじさんの計り知れない愛』を上演

1億ドン以上の価値があるデジタル変革図書館をヴィンヒー小学校に寄贈

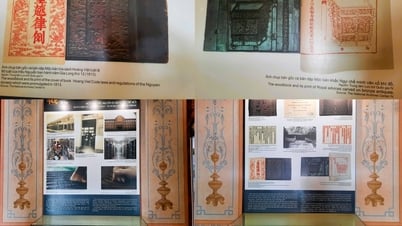

タンロン皇城の「統一への道」

糖尿病患者に適した食事の順番

遺産

古都フエの地で8つの世界遺産を発見

ホアルー古都で新たな考古学的発見

古都ホアルーの城壁の基礎が発見された場所のクローズアップ

トランアンフェスティバル - 聖なる遺産の地への旅

タンロン皇城の「統一への道」

形

若いエンジニアがAIを使ってベトナム語の入力方法を変える

ディエンビエン:モン族語研修クラスの開講

秘密主義の孫金一族:繊維協同組合から多産業「帝国」へ

仕事

電車での旅:「ゆっくりだけどクールな」体験

VPBank が VIP 顧客向けに新たな贅沢な特典を開始

テックコムバンク プライベートラウンジ オープン

ベトジェットの魅力的な航空券で世界を飛び回りましょう

ニュース

首相:「万能薬」を宣伝する有名人への対応

ベトナムの国連平和維持活動への参加のための法的枠組みの整備

事務総長の実務訪問は友好国との関係における新たな節目となる

政治体制

カナダ、ベトナムからの輸入鋼帯に対する反ダンピング調査を開始

インドネシア、新たな貨物検疫規則を導入へ

地元

ダクノンは行政手続き改革とデジタル変革を推進

仮設住宅や老朽住宅の撤去を支援するために1250億ドン以上を動員

クアン・チャック:冬春米の緊急収穫

ヴェルダー・ブレーメン女子クラブが強力な戦力でベトナム女子チームとの親善試合に臨む

公安省が労働安全衛生に関する行動月間を開始

製品

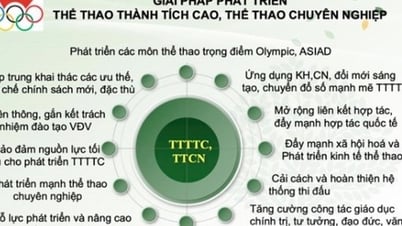

バリューチェーンに沿ったブランドOCOP製品の開発

カインホア・サランガネス・ネストブランドの保護強化

マンヤンは典型的な農産物の開発に投資している

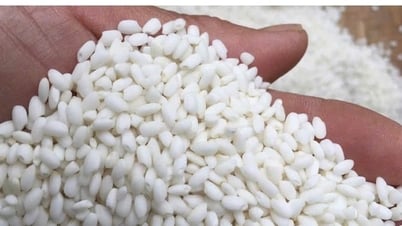

トゥイラムゴールデンフラワーもち米 - ドンアンのOCOP製品

クアンナム製品を日本市場に投入

トリトンはOCOP製品を開発している

![[写真] ファム・ミン・チン首相が密輸、貿易詐欺、偽造品対策会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/14/6cd67667e99e4248b7d4f587fd21e37c)

コメント (0)