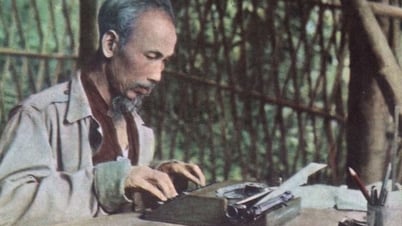

La victoire historique de Dien Bien Phu a contribué à l’effondrement de l’ancien régime colonial. Photo : Khoi Nguyen

La victoire historique du peuple vietnamien à Dien Bien Phu en 1954 a contribué à l’effondrement de l’ancien régime colonial que les impérialistes avaient imposé aux colonies pendant des siècles. Cette grande victoire oblige la France à signer l'accord de Genève (juillet 1954), reconnaissant l'indépendance, la souveraineté , l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam ; Dans le même temps, retirez toutes les troupes expéditionnaires vers leur pays. Sans s’arrêter là, la victoire éclatante du peuple vietnamien, tant sur le champ de bataille qu’à la table des négociations, a eu un impact énorme sur le mouvement révolutionnaire mondial en général et sur le mouvement de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine en particulier. À une époque où l’humanité opprimée tâtonnait sur le chemin de l’indépendance nationale, la victoire du Vietnam a multiplié l’enthousiasme combatif et la confiance des révolutionnaires et des peuples opprimés du monde entier. Dans le même temps, elle a obligé les groupes belligérants des cercles dirigeants des pays impérialistes à faire face au mouvement révolutionnaire qui surgissait après l’événement de Dien Bien Phu. La lutte entre les forces révolutionnaires et pacifiques et les forces belliqueuses et antirévolutionnaires s’est ainsi déroulée sous des formes nombreuses et féroces, avec un caractère offensif fort et efficace.

Avec l’État soviétique comme pivot, le système socialiste mondial a progressivement pris forme. Parallèlement à cela, le mouvement de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine a rendu l’impérialisme, mené par l’empire américain, craintif. Dans ce contexte, l’Amérique, bien qu’étant un empire né tardivement, était puissante et pleine d’ambition. Avec l’ambition d’« ajuster le monde » à l’orbite des États-Unis, ces derniers ont intensifié le jeu politique mondial, déclenchant la guerre froide et entraînant de nombreuses régions dans une spirale d’instabilité. En créant la soi-disant « menace communiste », les États-Unis ont introduit la « doctrine Domino » (1947) pour se faire peur et effrayer leurs alliés. Dans le même temps, après la période de mise en œuvre de la « stratégie d’endiguement », les États-Unis sont passés à une stratégie militaire globale de « représailles massives », mise en œuvre avec le soutien d’une politique étrangère de « la corde raide ». À partir de là, la guerre froide a continué à atteindre un nouveau sommet, tout en poussant les États-Unis dans une situation hautement militarisée.

Les vues extrêmement extrêmes ci-dessus ont été largement appliquées par les États-Unis pour intervenir dans de nombreux pays et territoires à travers le monde, y compris l’Indochine et le Vietnam. Avec l'argument selon lequel si l'Indochine est perdue, l'Asie du Sud-Est sera perdue, empêcher le Vietnam de devenir un maillon du « bastion communiste » est devenu une tâche importante, menée à bien par les présidents américains successifs. Les États-Unis se sont donc rapidement impliqués dans les questions du Vietnam et de l’Indochine, et dans le même temps, le Vietnam est progressivement devenu le centre de la stratégie mondiale des États-Unis. Parce que le Vietnam est le point le plus chaud d’Indochine et d’Asie du Sud-Est ; C’est ici en particulier qu’a eu lieu la révolution de libération nationale la plus radicale menée par le prolétariat.

Sur l’échiquier politique mondial, les États-Unis ont clairement défini leur objectif à long terme pour la région indochinoise, qui est d’éliminer au maximum l’influence du communisme en Indochine. L’Amérique voulait que le Vietnam et l’Indochine aient un État nationaliste pro-américain autonome. Par conséquent, bien que le gouvernement américain ait soutenu les colonialistes français avec des armes et des dollars pour réenvahir le Vietnam (septembre 1945), de nombreuses opinions au sein du gouvernement américain pensaient que « l'utilisation de la force militaire par la France pour reprendre l'Indochine n'était pas la bonne solution ». Les États-Unis ont donc hésité à trop pousser la France ou à s’impliquer trop profondément jusqu’à ce qu’elle puisse proposer une solution, ou jusqu’à ce qu’elle soit prête à accepter les responsabilités d’une intervention.

Cependant, à mesure que la guerre d’Indochine se prolongeait et que l’intervention américaine s’intensifiait, les véritables intentions de l’Amérique devinrent plus apparentes. Si en 1950, l'empire américain n'apportait à la France que 10 millions de dollars d'aide militaire, début 1954, ce chiffre était passé à 1,1 milliard de dollars, représentant 78 % des coûts de guerre de la France en Indochine. Au cours de la période 1950-1954, l’aide économique et militaire totale des États-Unis à la France dans la guerre d’Indochine a dépassé 3,5 milliards de dollars. Avec un nombre aussi important et l'intervention profonde des États-Unis dans la guerre, les généraux français en Indochine ont pensé que « notre statut avait changé pour celui d'un simple mercenaire ».

En 1953-1954, alors que le colonialisme français s'enlisait de plus en plus dans la guerre d'Indochine, d'un côté, les États-Unis augmentèrent leur aide pour « liquider » la France ; D’un autre côté, il n’y avait pas trop de pression pour faire abandonner la France trop tôt, alors que les États-Unis n’avaient pas préparé suffisamment de conditions favorables pour remplacer la France, et les États-Unis avaient aussi leurs propres calculs. Le 21 juillet 1953, le président Eisenhower a invité le Premier ministre du gouvernement fantoche de Saïgon, Nguyen Van Tam, à se rendre aux États-Unis et a reçu un engagement de soutien et d'assistance des États-Unis. Pendant ce temps, l’empire américain a également commencé à façonner et à promouvoir une autre carte politique préparée, Ngo Dinh Diem.

L'Asie du Sud-Est était considérée comme « l'une des régions les plus riches du monde, ouverte au vainqueur de la guerre d'Indochine. C'est pourquoi les États-Unis se sont de plus en plus intéressés à la question du Vietnam… Pour eux, c'était une région qu'il fallait conserver à tout prix ». C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont décidé de s’implanter au Vietnam et en Indochine, avec pour objectif immédiat d’empêcher « l’expansion du communisme » en Asie du Sud-Est et de vaincre le mouvement de libération nationale dans cette région. Mais l’objectif fondamental et à long terme de l’impérialisme américain est d’envahir le Sud-Vietnam avec le néocolonialisme. De là, transformer le Sud-Vietnam en une base militaire, visant à détruire les luttes des peuples de tous les groupes ethniques que les États-Unis considéraient comme des « révoltes incitées par le communisme » ; Dans le même temps, elle s’est emparée de l’Asie du Sud-Est, riche en ressources stratégiques et en main-d’œuvre bon marché, et l’a exploitée.

De nombreuses personnalités politiques américaines ont déclaré : « Il existe deux manières de conquérir un pays. La première consiste à utiliser la puissance des armes pour prendre le contrôle de son peuple ; la seconde consiste à prendre le contrôle de son économie par des moyens financiers. » Avec le Sud-Vietnam, les États-Unis avaient très tôt prévu de mettre en place un gouvernement fantoche, lié à une aide économique et militaire, qui les conseillerait et provoquerait activement la guerre du Vietnam. Cependant, tous les complots et plans américains devront faire face à la lutte résiliente, indomptable et sans compromis de tout le peuple vietnamien.

Khoi Nguyen

(L'article utilise des éléments du livre « Histoire de la guerre de résistance contre l'Amérique pour sauver le pays 1954-1975 », volume I).

Source : https://baothanhhoa.vn/ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-1975-30-4-2025-da-tam-bien-mien-nam-thanh-thuoc-dia-kieu-moi-cua-de-quoc-my-245537.htm

![[Photo] Le secrétaire général To Lam participe à la conférence pour passer en revue les 10 années de mise en œuvre de la directive n° 05 du Politburo et évaluer les résultats de la mise en œuvre du règlement n° 09 du Comité central du Parti pour la sécurité publique.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/2f44458c655a4403acd7929dbbfa5039)

![[Photo] Le président Luong Cuong présente l'insigne de 40 ans d'adhésion au Parti au chef du cabinet du président Le Khanh Hai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/a22bc55dd7bf4a2ab7e3958d32282c15)

![[Photo] Gros plan du pont Tang Long, ville de Thu Duc, après réparation des ornières](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/086736d9d11f43198f5bd8d78df9bd41)

![[Photo] Panorama de la cérémonie d'ouverture du 43e Championnat national de tennis de table du journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/19/5e22950340b941309280448198bcf1d9)

![[VIDÉO] - Valoriser les produits OCOP de Quang Nam grâce aux relations commerciales](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/5be5b5fff1f14914986fad159097a677)

Comment (0)