Dans les deux guerres de résistance globales et populaires contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, tous les secteurs et toutes les forces se sont efforcés de participer et de faire tout ce qu’ils pouvaient pour contribuer au maximum à la victoire commune de la nation. Au cours de ce processus, le Vietnam a négocié et signé de nombreux documents diplomatiques et juridiques, notamment deux étapes marquantes, l’Accord de Genève (1954) et l’Accord de Paris (1973).

L’époque, le contexte et les développements étaient différents, mais le point commun majeur de ces deux événements importants était la grande contribution du front diplomatique à la révolution vietnamienne, à la région et au monde.

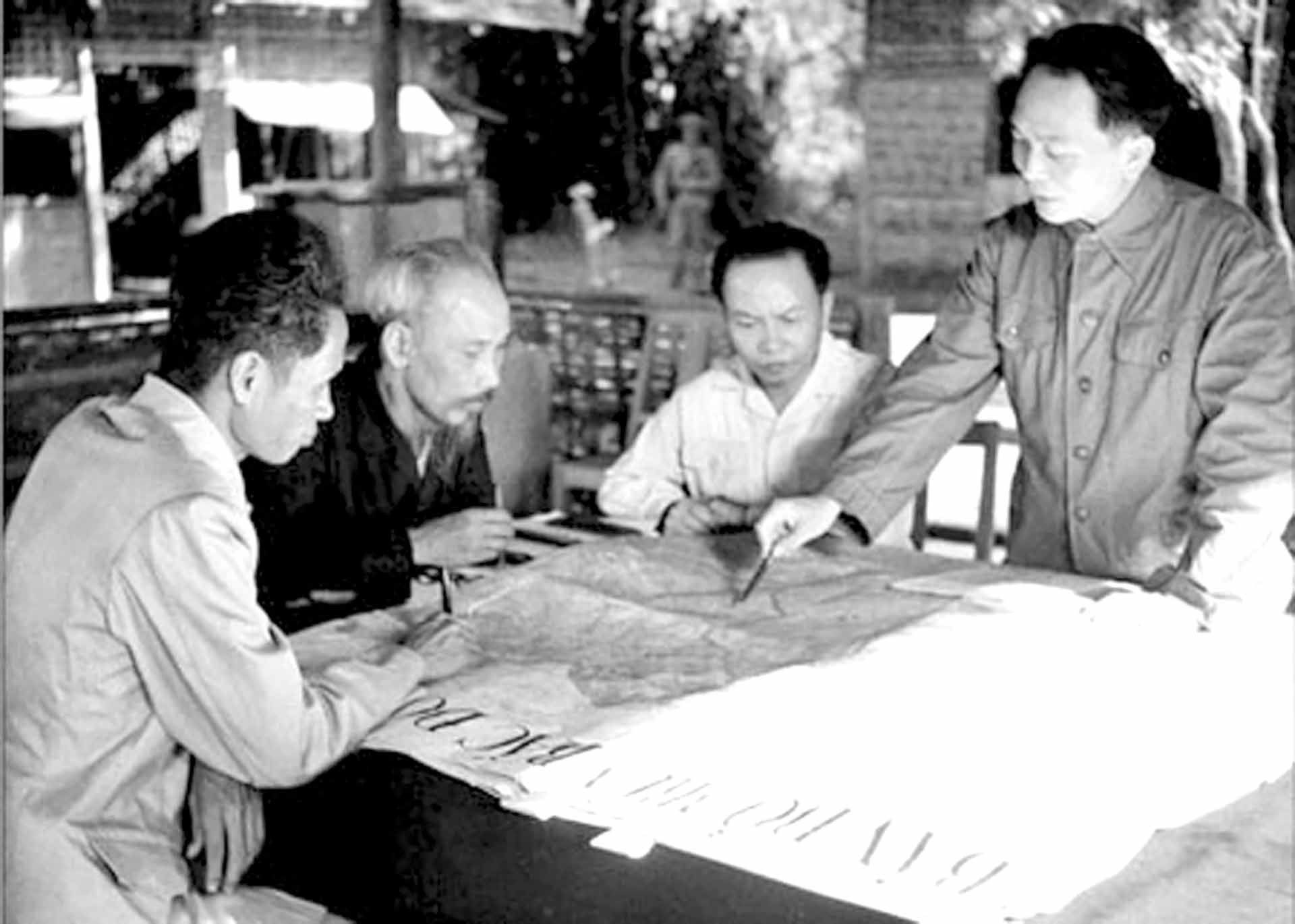

Le général Vo Nguyen Giap a présenté au président Ho Chi Minh et à d'autres dirigeants du Parti et de l'État le plan de lancement de la campagne de Dien Bien Phu en 1954. (Photo : Archives)

70 ans en revue

Fort de la victoire des offensives stratégiques de l'hiver 1952 et du printemps 1953, la Commission militaire générale commença en novembre 1953 la mise en œuvre du Plan hiver-printemps 1953-1954. La situation sur le champ de bataille évolue de plus en plus en notre faveur. En coordination avec le front militaire, la diplomatie mène de nombreuses activités importantes avec les amis et les adversaires. En novembre 1953, dans une interview accordée à

Expressen (Suède), le président Ho Chi Minh se déclare prêt à négocier avec le gouvernement français pour rechercher une solution pacifique pour le Vietnam. Ce point de vue démontrait notre bonne volonté et avait en même temps un grand impact sur la psychologie et l’esprit des soldats de l’armée et des forces modérées du gouvernement français. « Sentant la défaite », le gouvernement français s’est tourné vers une « issue honorable ». Les grands pays se sont également mobilisés. Le 25 janvier 1954, la Conférence quadrilatérale s'est ouverte à Berlin (Allemagne), décidant de convoquer une conférence internationale à Genève pour résoudre la guerre de Corée et la question du rétablissement de la paix en Indochine. Mais ce n'est que lorsque la campagne de Dien Bien Phu a remporté une victoire « bouleversante » que la France a accepté de s'asseoir à la table des négociations et que la Conférence de Genève s'est officiellement ouverte (le 8 mai 1954). L'armée française a perdu sur le champ de bataille, mais s'appuyant sur ses alliés, elle a quand même essayé d'obtenir le plus d'avantage possible. Au cours de 31 sessions et de 83 jours (du 5 août au 21 juillet), la bataille intellectuelle à la table des négociations a été aussi tendue, féroce et intense que le champ de bataille. Neuf années de résistance, la campagne de Dien Bien Phu et la Conférence de Genève mirent fin à la guerre d’Indochine ; Le Vietnam a obtenu une reconnaissance internationale et un engagement à respecter les droits nationaux fondamentaux, libérant la moitié du pays, mettant fin à près de cent ans de domination coloniale française. Selon le journaliste australien Wilfred Burchett, le Vietnam a déjoué le complot de la France visant à internationaliser la guerre. Ce n’était pas seulement une victoire pour le Vietnam, mais aussi un symbole et une source de motivation pour encourager le mouvement de libération nationale dans le monde. Cependant, les élections générales visant à unifier le pays après deux ans n’ont pas eu lieu. Nous devons mener une guerre de résistance de 21 ans pour atteindre pleinement nos objectifs. Certains experts et universitaires estiment que la Conférence de Genève n’a pas été celle attendue et n’a pas été à la hauteur de la victoire militaire et de la situation sur le champ de bataille. Si nous sommes plus déterminés et expérimentés, nous pouvons faire plus. L’histoire n’a pas de « et si »… C’est seulement en la replaçant dans le contexte de cette époque que l’on peut en comprendre le résultat. Les conditions du pays sont extrêmement difficiles ; La position du Vietnam et ses relations internationales sont encore limitées. Fin 1953, l'effectif total des troupes françaises, y compris les troupes fantoches, s'élevait à environ 465 000 personnes, auxquelles s'ajoutaient 123 avions et 212 navires de guerre aidés par les États-Unis. À Dien Bien Phu, la France a perdu environ 16 200 soldats (victimes, capturés, démobilisés). En plus des pertes sur d'autres champs de bataille et dans d'autres régions, l'armée française en avait encore un nombre assez important. Outre la corrélation des forces et des intentions stratégiques des deux parties, l’issue des négociations dépend également du contexte international et des calculs des principaux pays présents à la Conférence. La Chine et l'Union soviétique nous ont soutenus et aidés, mais voulaient également mettre fin à la guerre, créant ainsi un environnement favorable à la politique de « coexistence pacifique ». Certains pays ne surveillent pas minutieusement la mise en œuvre de l’Accord. Les informations internationales sont rares, mais nous avons pu constater l’imminence de la volonté de l’Amérique d’intervenir. Dans ce contexte, prolonger la Conférence ne permettra peut-être pas d'obtenir les résultats escomptés... Même s'il reste encore quelques aspects qui ne sont pas ceux souhaités, l'Accord de Genève nous donne la moitié du pays, la paix nécessaire pour nous relever après neuf ans de résistance, lutter pour mettre en œuvre l'Accord et nous préparer à faire face aux événements complexes et imprévisibles qui pourraient survenir. La pratique ultérieure a prouvé que ce jugement était correct. En surmontant les difficultés rencontrées lors de la première négociation et de la signature d’un document juridique international majeur tel que l’Accord de Genève, nous avons tiré des leçons très importantes. C'est une leçon sur la manière de combiner la lutte sur les trois fronts : politique, militaire, diplomatique ; promouvoir la relation dialectique entre « Gong et son » ; sur le maintien de l’indépendance et de l’autonomie, l’obtention d’un large soutien international et la prudence face aux compromis entre les principaux pays, y compris les amis et les partenaires. De précieuses leçons pour les négociations du Marathon 15 ans plus tard à Paris.

|

|

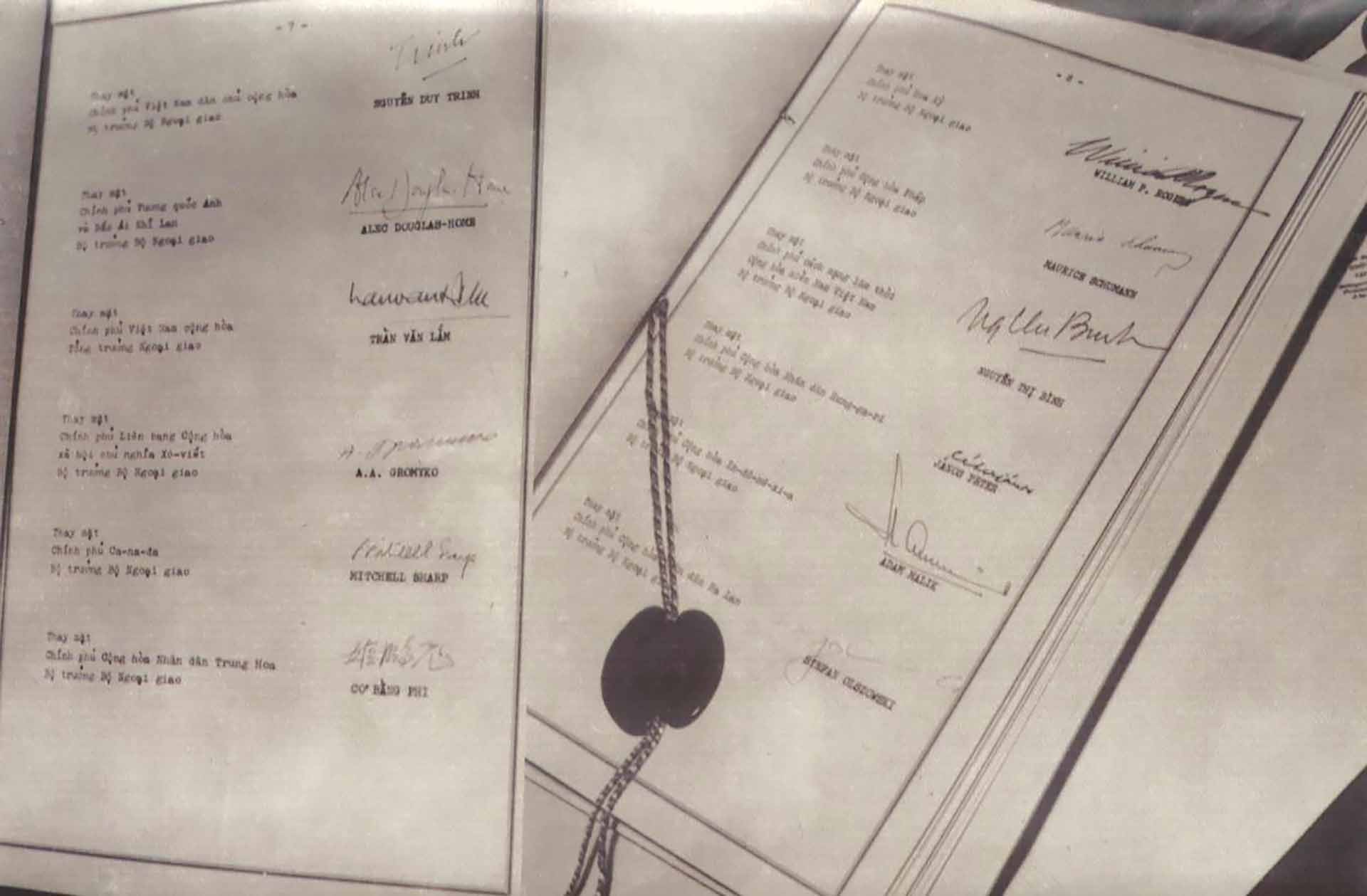

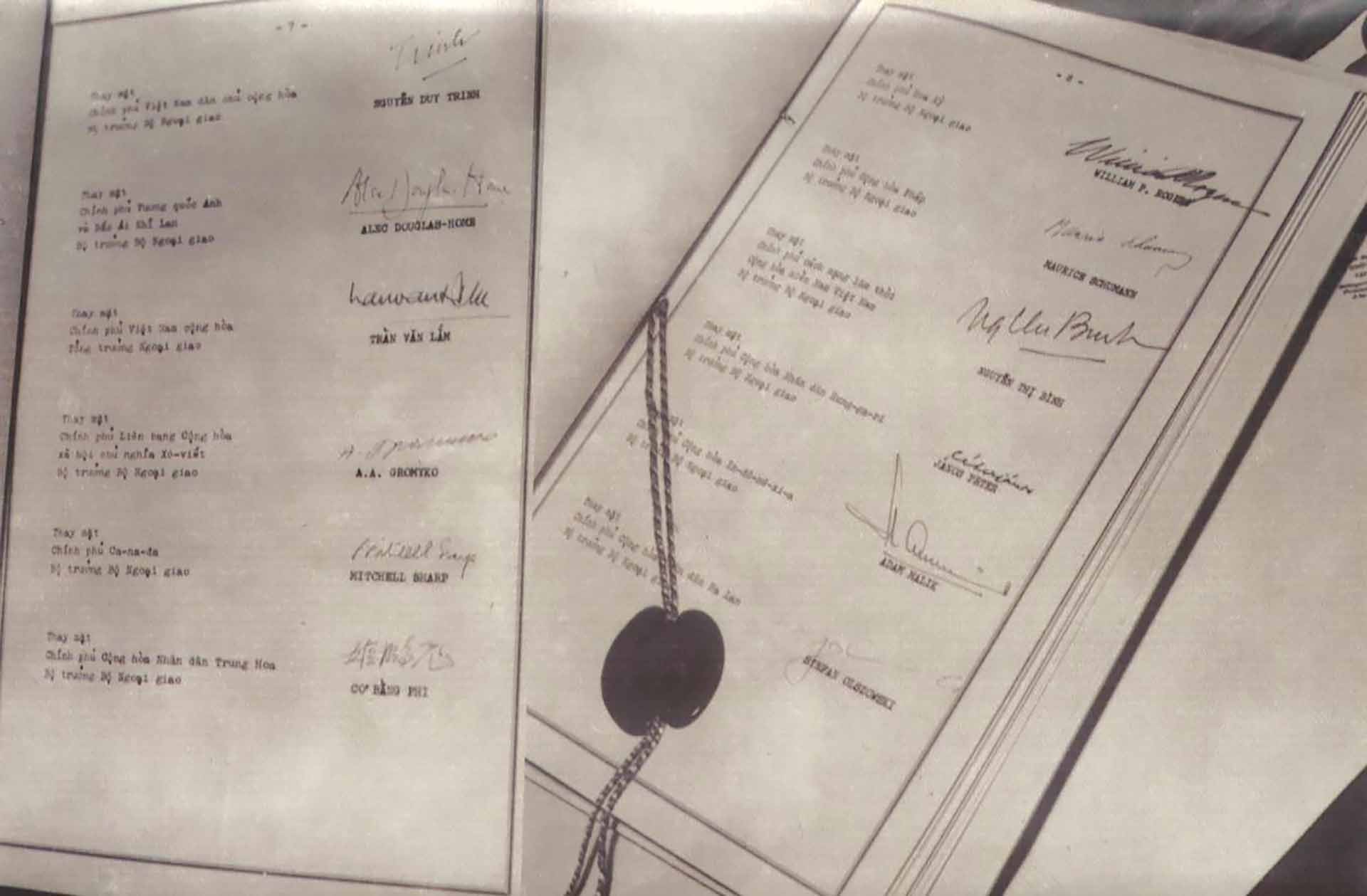

Signatures des parties participant à la Conférence de Paris de 1973. (Photo : Archives)

Accord de Paris - héritage et développement

La Conférence de Genève a duré 83 jours. Les négociations de l'Accord de Paris ont duré 4 ans, 8 mois et 14 jours, avec 201 sessions publiques et 45 réunions privées de haut niveau... La Conférence de Genève a commencé un jour après la victoire de Dien Bien Phu, mettant officiellement fin à la guerre coloniale française. La Conférence de Paris a été initiée après des victoires militaires, notamment la stupéfiante offensive du Têt de 1968, qui a secoué tout le champ de bataille et le Pentagone. La Conférence de Paris fut un processus de combat et de négociation, combinant des luttes militaires, politiques, diplomatiques et militaires, et obtenant un large soutien international de la part d’amis, de partenaires et de peuples épris de paix dans le monde entier et aux États-Unis même. Chaque front est important, mais l’armée joue toujours un rôle décisif. En particulier, après la victoire de la « campagne aérienne de Dien Bien Phu » à Hanoi et dans plusieurs autres villes, le 30 décembre 1972, les États-Unis ont dû déclarer unilatéralement l'arrêt des bombardements sur le Nord, demandant la reprise des négociations, et le 27 janvier 1973, l'Accord de Paris a été signé. Au cours du processus de négociation, nous avons toujours maintenu l'initiative, saisi la situation de l'ennemi et le contexte mondial, publié continuellement des déclarations avec des ajustements flexibles, poussant l'ennemi dans une position passive, ce qui a été hautement apprécié par l'opinion publique internationale. La stratégie la plus importante consistait à mettre temporairement de côté certains facteurs internes au Sud (ne pas exiger l’abolition du gouvernement de Saigon, évincer Thieu), à dénouer le nœud, à forcer les États-Unis à accepter le retrait des troupes du Sud-Vietnam, à créer une nouvelle situation, à accélérer le processus de libération du Sud et à unifier le pays avec le moins de pertes possibles. Les États-Unis ont toujours cherché des compromis avec la Chine, l’Union soviétique… pour limiter l’aide au Vietnam, et ont obtenu certains résultats. Mais nous adhérons toujours fermement à la politique d’indépendance et d’autonomie, en prenant comme base les intérêts nationaux et ethniques ; proactif, créatif, flexible dans la lutte diplomatique, gagnant un soutien important et précieux de l’Union soviétique, de la Chine et de nombreux autres pays ; réaliser résolument les objectifs politiques et militaires proposés.

|

|

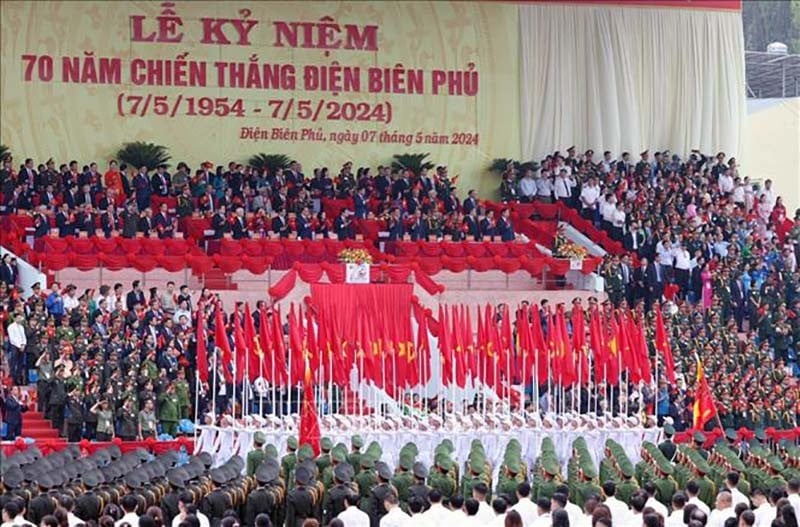

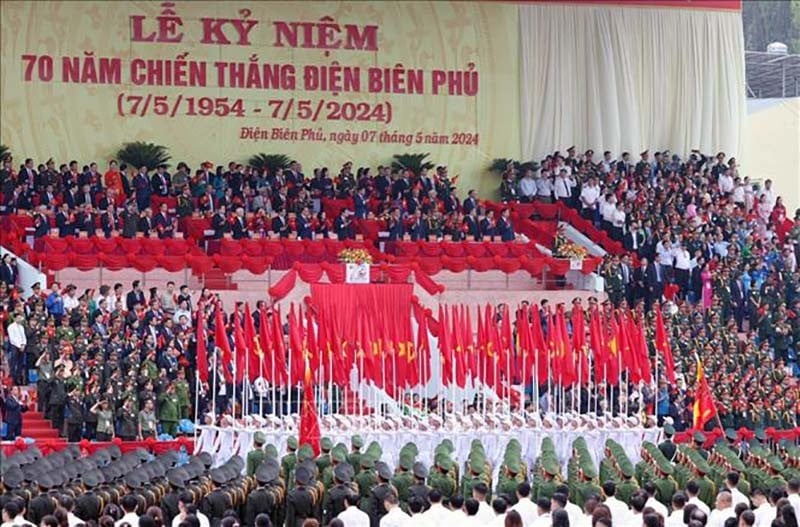

Scène de la célébration du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien, le 7 mai. (Source : VNA)

Valeurs et leçons pour l'avenir

A l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et du 49e anniversaire de la libération complète du Sud et de la réunification nationale, nous avons l’occasion de revenir sur deux événements marquants sur le front diplomatique vietnamien. L’Accord de Paris, qui intervient après près de 20 ans, a hérité et développé les leçons tirées de l’Accord de Genève vers de nouveaux sommets. Le contexte, l’espace et les développements sont différents, mais le point commun fondamental des deux Accords est d’affirmer la grande contribution, le rôle important et indispensable du front diplomatique dans la victoire commune du pays et du peuple. De nombreuses années ont passé, mais les grandes leçons, les principes et les lois des Accords de Genève et de Paris restent précieux pour la cause de la construction et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période. Le point culminant est l’application fluide et cohérente de l’idéologie diplomatique de Ho Chi Minh, créant la prémisse et la base de la formation et du développement de l’école diplomatique du « bambou vietnamien ».

Baoquote.vn

Source : https://baoquocte.vn/hai-moc-son-choi-loi-tren-mat-tran-ngoai-giao-va-nhung-bai-hoc-lon-cho-tuong-lai-270660.html

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion spéciale du gouvernement sur l'organisation des unités administratives à tous les niveaux.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/9/6a22e6a997424870abfb39817bb9bb6c)

![[Photo] La puissance militaire russe exposée lors du défilé célébrant les 80 ans de la victoire sur le fascisme](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/9/ce054c3a71b74b1da3be310973aebcfd)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam et des dirigeants internationaux assistent au défilé célébrant le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme en Russie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/9/4ec77ed7629a45c79d6e8aa952f20dd3)

![[Photo] Moment magique des doubles nuages à cinq couleurs sur la montagne Ba Den le jour de la procession des reliques du Bouddha](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/9/7a710556965c413397f9e38ac9708d2f)

Comment (0)